一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

べしみ仮面とは何か能面の中での役割と歴史

べしみ仮面は、能面の中でも独特な表現力と強い印象を持つ面です。その歴史や役割を知ることで、能の世界がより深く感じられます。

べしみ仮面の起源とその特徴

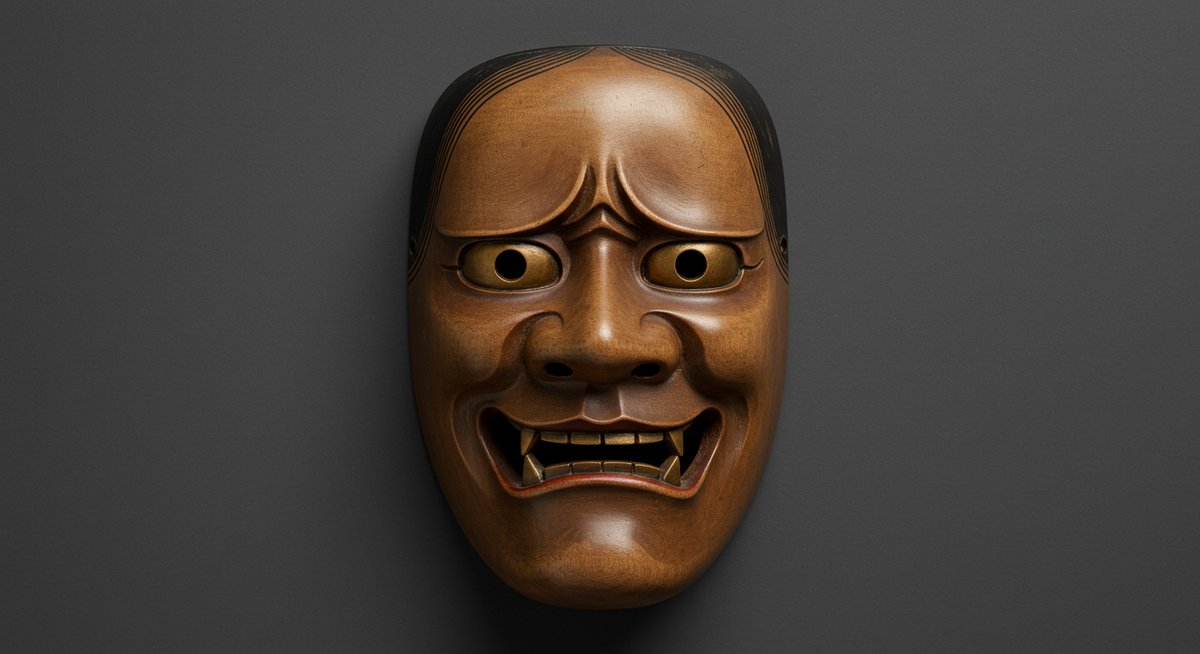

べしみ仮面は、能面の中でも「癋見(べしみ)」と呼ばれる系統の一つで、日本の中世から伝わる伝統的な仮面です。「べしみ」とは、歯を食いしばって怒りや苦しみを表現する顔のことを指し、この仮面は大きく歪んだ口や、険しい表情が特徴的です。元々は鬼や鬼神、超自然的な存在を表すために使われることが多く、人間離れした力や恐ろしさを強調する役割を担っています。

この仮面の歴史は、室町時代までさかのぼるとされており、当時の人々が鬼や怪異に対して抱いていた畏敬や恐れの感情が投影されています。表面には派手な装飾は少なく、木材を使って精巧に彫り出され、塗りや金箔などの仕上げも控えめです。これにより、素朴さと荒々しさが同居した独特の雰囲気を醸し出しています。

能楽におけるべしみ仮面の使われ方

能楽の舞台では、べしみ仮面は主に鬼や怨霊、神といった非日常的な存在を表現する際に使われます。特に、鬼が登場する場面では、その歪んだ表情が観客に強い印象を与え、役柄の恐ろしさや異世界性を際立たせます。こうした仮面を用いることで、演者が顔の表情を直接使わなくても、観客の想像力をかきたてることができます。

また、べしみ仮面は動きや位置によっても表情が変わって見えるため、照明や舞台の状況に応じてさまざまな感情を表現することができます。能楽特有の静かな動きの中でも、この仮面の存在感は際立ち、演目のクライマックスや重要な場面で使われることが多いです。

べしみ仮面と他の能面との違い

べしみ仮面と他の能面にはいくつかの違いがあります。まず、表情の激しさが群を抜いている点が挙げられます。多くの能面が穏やかさや静けさを表すのに対し、べしみ仮面は怒りや苦しみ、激しい感情を前面に出しています。

また、以下のような点がべしみ仮面の個性となっています。

- 口元が大きくゆがみ、歯をむき出しにしている

- 眉や目の彫りが深く、険しい印象を与える

- 鬼や霊など、超自然的な存在を表すために使われる

このように、べしみ仮面は能面の中でも特に強い個性を持ち、他の面とは一線を画しています。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

べしみ仮面の種類と見分け方

べしみ仮面にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。種類ごとの違いや見分け方を知ると、能面鑑賞がより楽しくなります。

大癋見と小癋見の違い

べしみ仮面には「大癋見(おおべしみ)」と「小癋見(こべしみ)」の2つの主要なタイプが存在します。大癋見は、その名の通りサイズが大きく、表情もより激しく、怒りや苦しみを強く表現しています。大きく開いた口や、太い眉、目の周囲の深い彫りが特徴です。主に鬼のような強大な存在や神格化された役柄に使用されます。

一方、小癋見は大癋見よりもやや小ぶりで、表情もやや抑えめです。しかし、怒りや苦悩といった感情はしっかりと伝わります。小癋見は大癋見と比べると柔らかさもあり、役柄によって使い分けられることが多いです。両者を並べて見ると、彫りの深さや口の開き具合に違いがあるため、比較的分かりやすい違いとなっています。

長霊癋見や神事面などのバリエーション

べしみ仮面は、大癋見・小癋見以外にも、さまざまなバリエーションがあります。たとえば、「長霊癋見(ちょうれいべしみ)」は、より細長い顔立ちと、深い苦悩をたたえた表情が特徴です。精神的な苦しみや、怨霊の執念を表すような役柄で使われます。

また、神事や祭礼の際に用いられる「神事面(しんじめん)」にも、べしみを基調とした表情が見られることがあります。これらは神聖な場で用いられ、人間と神や異界の存在をつなぐ役割も果たしています。複数のバリエーションが存在することで、場面や役に合わせた細やかな表現が可能となっています。

伝統的な制作技法と現代への継承

べしみ仮面の制作には、古くから伝わる木彫りの技術が使われています。主にヒノキなどの軽くて丈夫な木材が使われ、細部まで丁寧に彫刻されます。その後、下地の塗りや彩色、金箔の装飾などが施され、立体感と存在感が生まれます。

現代でも、伝統的な技法を受け継ぐ職人が少数ながら活動しており、昔ながらの道具や手順を守りながら仮面を製作しています。最近では、若い世代の作家が新たなアプローチで仮面づくりに取り組む姿も見られ、伝統を守りつつも時代に合わせて進化し続けています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

べしみ仮面が登場する演目や役柄

べしみ仮面は、能や狂言をはじめとする伝統芸能の中で、特定の役柄や場面で重要な役割を果たします。その登場シーンを知れば、舞台鑑賞がより奥深くなります。

鬼や神の表現におけるべしみ仮面の役割

べしみ仮面は、主に「鬼」や「神」といった超自然の存在を表現するために使われます。鬼役では、怒りや苦しみ、悲しみといった複雑な感情が、べしみ仮面の歪んだ表情から強く伝わります。観客は仮面のインパクトによって異世界の存在を身近に感じ、物語の緊張感や迫力が一層高まります。

神の役の場合は、人間とは異なる威厳や清浄さ、時には恐れを感じさせる表現として用いられます。これにより、能舞台における神聖な雰囲気や、日常と非日常の境界が明確に描かれます。べしみ仮面をかぶることで、演者も役になりきりやすくなり、より深い演技が可能となります。

代表的な演目とべしみ仮面の使いどころ

べしみ仮面が使われる代表的な演目には、「安達原(あだちがはら)」や「土蜘蛛(つちぐも)」などがあります。これらの演目では、登場する鬼や霊の強烈な個性を仮面で表現し、ストーリーのクライマックスで大きな効果を発揮します。特に、安達原の鬼女は苦しみと悲しみを顔に湛えつつも、強い怒りを見せる場面でべしみ仮面が活躍します。

演目ごとに仮面の種類や使い方が微妙に異なることもあり、観客はその違いに着目することで、より深く能の世界を楽しむことができます。演目ごとの使い分けを知ると、仮面が持つ表現力の奥深さに驚かされます。

狂言や他の伝統芸能でのべしみ仮面の応用

べしみ仮面は、能だけでなく狂言や他の伝統芸能でも応用されています。狂言では、滑稽な鬼や精霊を演じる際にユーモラスな表情として使われることもあります。能ほど深刻さは強調されませんが、視覚的なインパクトを残す役割は共通しています。

また、地域の祭礼や神事で使われる仮面の中にも、べしみに似た表情の面が見られます。これらは、人々の願いや祈りを象徴し、舞台芸術だけでなく生活文化とも密接に関わっています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

べしみ仮面の鑑賞ポイントと現代の楽しみ方

べしみ仮面は能楽公演だけでなく、美術的な価値やコレクションとしての魅力も高いです。さまざまな視点から鑑賞することで、新しい発見が得られます。

美術的価値とコレクションとしての魅力

べしみ仮面は、その造形美や彫刻技術の高さから、美術品としても高く評価されています。細部まで緻密に作りこまれたラインや、木の質感を活かした塗り、経年変化による味わいが、コレクターや美術愛好家から人気を集めています。

また、コレクションの対象としては、時代や作家ごとに異なる特徴を楽しむことができます。以下のようなポイントで収集されることも多いです。

- 制作年代(江戸時代、明治時代、現代など)

- 作者や流派

- 保存状態や修復の有無

べしみ仮面は、その一つ一つが異なる表情を持ち、所有することで日本文化の一端に触れることができます。

展覧会や博物館でのべしみ仮面の見どころ

べしみ仮面は、国内外の博物館や美術館で展示されることがあります。展覧会では、実際に間近で仮面の細部を観察したり、時代ごとの作風の違いを比較できたりするのが魅力です。照明や展示方法によって、仮面の表情が変化して見えることも、鑑賞の楽しみの一つです。

また、解説パネルや実演映像を通じて、仮面がどのように使われるかや、その背景にある物語を知ることもできます。初めて能面を観る方でも、展示の工夫によって親しみやすくなっています。

べしみ仮面を通じて感じる日本文化の奥深さ

べしみ仮面は、日本の伝統芸能や信仰、社会観を映し出す象徴的な存在です。面を通じて、人々が鬼や神に抱いた感情や、異界とのつながりを感じ取ることができます。能楽や狂言だけでなく、祭礼や日常の中にもその精神が生き続けています。

現代においても、仮面を通じて日本文化の多層的な魅力を再発見することができます。伝統と創造が融合する世界を、べしみ仮面が静かに語りかけてくれます。

まとめ:べしみ仮面が伝える能楽と日本文化の神秘

べしみ仮面は、能楽の中で鬼や神などの役柄を力強く表現し、日本の舞台芸術に独特の奥行きをもたらしています。その歴史や種類、使い方を知ることで、能面が持つ深い文化的意味を感じることができるでしょう。

また、美術品やコレクションとしても高い価値を持ち、現代でも多くの人々に親しまれています。べしみ仮面を通じて、日本文化の神秘や人々の心の内面を感じ取ることができる点は、古今を問わず変わらぬ魅力です。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!