一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

お能の魅力を知る基本ガイド

お能は日本を代表する伝統芸能の一つで、独自の美意識と静寂の中に深い物語が息づいています。初めて観る方にも、その魅力や楽しみ方をわかりやすくご紹介します。

お能とは何かその歴史的背景

お能は14世紀ごろに生まれ、600年以上もの長い歴史を持つ舞台芸術です。武士や貴族の間で親しまれ、格式の高い芸能として発展してきました。能のスタイルは、観阿弥・世阿弥親子によって大きく形作られ、詩的な台詞や幻想的な舞、ゆったりとした音楽が特徴です。

この芸能は、平安時代の田楽や猿楽といった民間の芸能をもとにしています。室町時代には幕府の庇護を受け、能の形式が整えられ、現代まで連綿と受け継がれています。多くの日本文化と同じく、時代を超えて本質が変わらないまま伝えられている点が能の魅力ともいえるでしょう。

お能の代表的な演目とストーリー

お能には「羽衣」「葵上」「道成寺」など、古くから伝わる名作が数多く存在します。代表的な演目の特徴やあらすじを簡単にご紹介します。

- 羽衣:天女が浜辺に降り立ち、漁師に羽衣を隠されてしまいます。天女は羽衣を返してもらうために舞を舞い、再び天へ帰ってゆきます。

- 葵上:源氏物語に登場する葵上が病に伏せている場面を題材にし、怨霊となった六条御息所との対話と和解が描かれます。

- 道成寺:新しい鐘の供養式で、かつての事件(女性が鐘に飛び込んで蛇となった)が語られ、再びその霊が鐘に現れるという幻想的な物語です。

これらの演目は、単なる物語だけでなく、人生や死、再生といった深いテーマが込められています。静かで少ない動きの中に、豊かな感情や想像力が求められるのも能の大きな特徴です。

初心者が知っておきたい鑑賞ポイント

お能を初めて鑑賞する際には、いくつかのポイントを知っておくとより楽しめます。まず、能はセリフや動きがゆっくりとしており、現代劇とは異なるリズムがあります。この独特の「間」や静けさが持つ美しさを感じてみてください。

また、登場人物の心情や場面が直接的に表現されることは少なく、象徴的な動作や詩的な言葉で描かれます。事前にあらすじを知っておくと、舞台の流れが理解しやすくなります。装束や面(能面)など、細部の美しさにも注目してみましょう。

- ゆったりとしたテンポや間を味わう

- 演目の背景や物語を事前に調べておく

- 面や衣装、舞台装置の美しさを見る

これらを参考にしながら、まずはリラックスして観劇を楽しむのがおすすめです。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

お能の役割分担と演者たちの特徴

お能の舞台は多くの役割に分かれており、それぞれが重要な役目を担っています。演者ごとの特徴を知ることで、舞台の奥深さがより身近に感じられるでしょう。

シテとワキの違いと役割

能の主役を務めるのが「シテ」です。シテは物語の中心となる人物で、亡霊や神、女性などさまざまな役柄を演じます。一方、「ワキ」はシテと対話したり、物語の進行役を担ったりする脇役のことです。

シテは能面をつけ、舞や歌を通じて物語の核を表現します。物語の世界観や主題を観客に伝える重要な存在です。一方、ワキは現実の人間として登場し、シテと観客との橋渡しをします。ワキの存在があることで、舞台に奥行きが生まれます。

また、シテとワキの掛け合いの中で物語が進行するため、両者の関係性や台詞のやり取りにも注目してみてください。

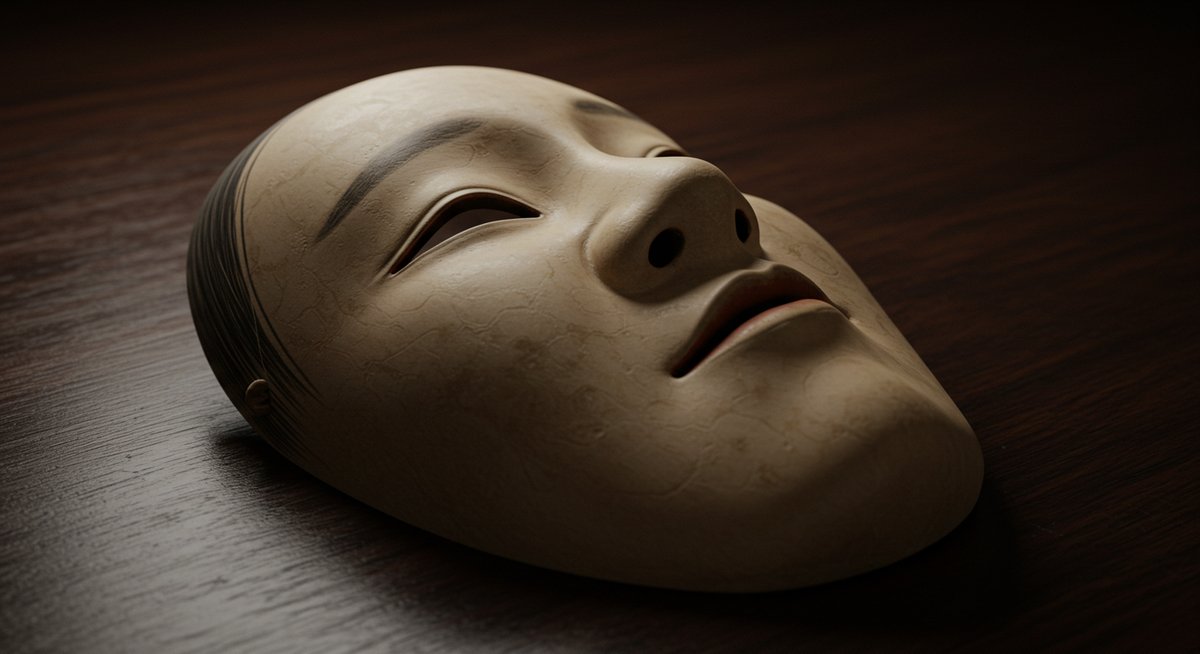

能面と装束の意味と選び方

能面や装束は、演じる役柄や物語の内容によって細かく選ばれます。能面は表情がほとんど動きませんが、演者の動きや角度によって様々な表情に見える工夫が施されています。

能面には「小面(こおもて)」や「般若(はんにゃ)」など、役柄ごとに多くの種類があります。装束も同様に、色彩や模様によって性別や年齢、身分などを表現します。

| 能面例 | 主な役柄 | 特徴 |

|---|---|---|

| 小面(こおもて) | 若い女性役 | 優しく静かな表情 |

| 翁(おきな) | 老人・神格化した人物 | 厳かな雰囲気 |

| 般若(はんにゃ) | 怨霊・鬼女 | 怒りの表情 |

このように、面や装束の違いは物語の理解にも役立つので、観劇の際はぜひ注目してみましょう。

囃子方や地謡の役割解説

能の舞台には演者だけでなく「囃子方(はやしかた)」や「地謡(じうたい)」が欠かせません。囃子方は音楽演奏を担当し、笛・小鼓・大鼓・太鼓の4種類の楽器が使われます。これらの楽器が生み出す音は、舞台の雰囲気をつくり、場面転換や心情の変化を表現します。

地謡は8人ほどで構成され、物語の語りや合唱を担当します。地謡の歌声は、登場人物の心情や場面を補足説明し、観客の理解を助けます。また、舞台全体の一体感や荘厳さを高める効果もあります。

能は舞や台詞だけでなく、音楽や合唱の要素が密接に絡み合いながら成り立っています。囃子方と地謡の活躍に注目することで、音の世界が一層楽しめるでしょう。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

お能の伝統芸能としての特徴

能は日本の伝統芸能の中でも、所作や装飾、舞台のつくりに独自の美が宿っています。ここでは、その特徴や見どころをご紹介します。

所作や舞の表現方法

能の所作や舞は、ゆったりとした動きの中に深い意味が込められています。たとえば一歩一歩の歩き方や手の動きなど、どれも厳密に決められた形を持っています。これにより、物語の登場人物の感情や場面の変化を静かに表現します。

また、能の舞は「見立て」という手法で、限られた動きや道具で様々な情景を想像させます。派手なアクションはありませんが、その最小限の表現が見る人の想像力をかき立て、心の中で物語が広がっていきます。静けさの中に込められた緊張感や美しさも、能ならではの魅力です。

演出の独自性と様式美

能の演出は、簡素でありながらも洗練された様式美があります。舞台装置は松の絵が描かれた鏡板や、少ない小道具が中心ですが、これがかえって演者の動きや台詞に集中させる効果を生み出しています。

また、能には決まった型や型式があり、演者は先人から受け継がれた動きを守りながら演じます。この様式美は、観る人に安心感や格式を感じさせると同時に、長年にわたる伝統の重みを伝えています。きらびやかな衣装と、簡素な舞台の対比も能の大きな特徴です。

能楽堂の舞台構造と観劇体験

能楽堂の舞台は、特徴的な構造を持っています。正方形の舞台に松の絵が描かれた鏡板が設置され、右手側には橋掛かりと呼ばれる通路が伸びています。この橋掛かりを使って登場人物が舞台へ現れたり、退場したりします。

観客席は舞台の正面と側面に配置されており、どの席からでも演者の動きや面の表情をしっかりと観察しやすい作りです。また、能楽堂の静けさや音響効果も、観劇体験をより特別なものとしています。初めて観る方でも落ち着いた空間で芸術を堪能できるのが、能楽堂ならではの魅力です。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

狂言との違いや日本の伝統芸能との関係

お能と並ぶ伝統芸能には狂言、歌舞伎、文楽などがあります。それぞれの芸能との違いや関係を知ることで、お能の個性がより際立ってきます。

狂言との違いと共演の魅力

狂言は、能と同じ舞台で上演される伝統芸能ですが、内容や表現方法が大きく異なります。能が幻想的で荘重な物語を描くのに対し、狂言は日常的な出来事や人々の滑稽なやりとりを描いた喜劇です。

また、能は仮面や装束を多用しますが、狂言は面を使わず、素の顔で演じることがほとんどです。能と狂言はセットで上演されることが多く、その対比が観客に新鮮な印象を与えます。厳かな能の世界観の合間に、明るくコミカルな狂言が挟まることで、両者の魅力が引き立ちます。

歌舞伎や文楽との比較

歌舞伎や文楽も日本を代表する伝統芸能です。歌舞伎は、色鮮やかな衣装やダイナミックな演技、舞台装置が特徴で、より大衆的な娯楽として発展しました。文楽は人形浄瑠璃とも呼ばれ、人形遣いと語り手が物語を進行します。

| 芸能名 | 主な特徴 | 対象となる題材 |

|---|---|---|

| 能 | 静かな所作と詩的な台詞 | 神話、昔話、亡霊などの物語 |

| 歌舞伎 | 派手な衣装と演出、早いテンポ | 歴史物語、恋愛、世話物など |

| 文楽 | 精緻な人形劇と語り | 義理・人情・時代物の物語 |

このように、芸能ごとに表現方法やテーマ、観客層も異なります。それぞれの特性を理解することで、能の芸術性や独自性がさらに際立って見えてきます。

現代に受け継がれるお能の意義

現代社会においても、お能は長い伝統を守りつつ新たな価値を生み出しています。古典芸能でありながら、現代人の心に響く普遍的なテーマや美意識が込められているため、今なお多くの人々が能に魅了されています。

また、海外公演やワークショップなど、国境を越えた交流も活発です。伝統を大切にしつつも、新しい挑戦を続けることで、能はこれからも日本文化の大切な柱として伝わっていくでしょう。

まとめ:お能の奥深さと現代に息づく伝統

お能は、静けさと緩やかな動きの中に深い物語や美しさが秘められた伝統芸能です。役割ごとの特徴や能面、装束の意味、他の芸能との違いを知ることで、より豊かな観劇体験が得られるでしょう。

時代を超えて受け継がれてきた能の精神や芸術性は、今日の私たちにも新しい発見や感動をもたらします。日本の伝統文化に触れるきっかけとして、お能を観てみるのもおすすめです。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!