能楽における龍田の特徴と見どころ

能「龍田(たつた)」は、四季折々の自然美や和歌に深く結びついた演目で、日本の美意識や信仰が色濃く表現されています。慎ましやかな舞と鮮やかな風景描写が、観る人の心を静かに揺さぶります。

龍田のあらすじと物語の背景

能「龍田」は、奈良県の龍田神社にまつわる伝説をもとに描かれた作品です。物語は、ある旅の僧が龍田川を訪れることから始まります。そこで僧は、紅葉の名所として名高い龍田川の美しさに心を奪われます。やがて現れた一人の女性が、龍田川の神霊であることをほのめかし、紅葉と風の情景を詠みあげながら消えていきます。

その後、神霊が本来の姿で現れ、川面を彩る四季の移ろいや自然の恵みへの感謝を舞いを通じて表現します。舞台は自然美と神聖さが一体となり、能ならではの静謐な世界が広がります。龍田の物語は、自然への畏敬と日本人の心情が巧みに織り込まれたものです。

登場人物とその役割

「龍田」の主な登場人物は、旅の僧と龍田川の神霊です。まず、旅の僧は物語を進行させる語り手であり、観客の視点を代弁する役割を担います。僧は自然や神霊との出会いを通して、精神的な気づきや感動を体現します。

もう一人の主要人物である龍田の神霊は、川の守り神として現れます。神霊は女性の姿で現れては、神々しさや自然の美しさを象徴的に表現します。神霊の舞や謡は、四季の移ろいや日本人の自然観を観客に静かに伝えています。

龍田が表現する四季と自然

能「龍田」では、四季の美しさが物語の核となっています。特に有名なのは、秋の紅葉に染まる龍田川の情景です。紅葉を風が運び、川面に映るさまは、自然と人との調和やはかなさを象徴しています。

演目全体を通じて、春の芽吹きや夏の緑、秋の紅葉、冬の静けさといった四季折々の自然が繊細に描写されます。これにより、「龍田」は単なる物語ではなく、日本の美意識や自然への敬意を体現した芸術作品となっています。

龍田が描かれる歴史的背景

「龍田」は、古来より日本人に親しまれてきた和歌や神話、信仰との結びつきが強い演目です。その歴史的背景を知ることで、舞台の奥深さがより鮮明に感じられるでしょう。

平安時代の和歌と龍田の関係

平安時代は、和歌が貴族社会の中で重要な役割を果たしていました。龍田川は、紅葉の美しさを詠む和歌の題材として、多くの歌人に愛されてきました。「千早ぶる神代もきかず龍田川 からくれなゐに水くくるとは」といった有名な和歌に表れるように、龍田川は歌の世界で特別な象徴とされています。

能「龍田」は、こうした和歌文化を背景に生まれました。舞台では、和歌の一節が引用されることも多く、観客は時代を超えた美的感覚や感情の流れを感じ取ることができます。平安時代の和歌と能「龍田」は、深い精神的なつながりを持っています。

龍田の伝説と神話における位置付け

龍田川には、風や紅葉を司る神霊が宿るとされ、古くから神聖な場所とされてきました。日本神話では、龍田明神が風神として崇められ、農作物の実りや天候に関わる重要な神と考えられてきました。

龍田明神にまつわる多くの伝承や逸話は、民衆の暮らしや自然観と密接に関わっています。能「龍田」も、こうした伝説をもとに創作されており、神話的な世界観と現実の自然が融合した独特の雰囲気を持っています。

能楽史における龍田の成立と変遷

「龍田」は、室町時代の能楽発展期に成立したとされています。最初に脚本が作られた正確な時期は明らかではありませんが、古典和歌や神話の要素を積極的に取り入れた点が特徴です。

時代とともに「龍田」は、演出や表現方法が少しずつ変化してきました。衣装や舞、謡なども工夫が加えられ、観客の心により深く響く演目へと磨き上げられていきました。今日でも、伝統を守りつつ新しい解釈が加えられることで、多くの人に親しまれています。

龍田の舞台演出と芸術的表現

能「龍田」の舞台は、衣装や面、舞台美術、音楽などさまざまな芸術要素が調和し、細やかな演出で観客を引き込みます。その美意識や工夫を感じることで、舞台の世界がいっそう魅力的に映ります。

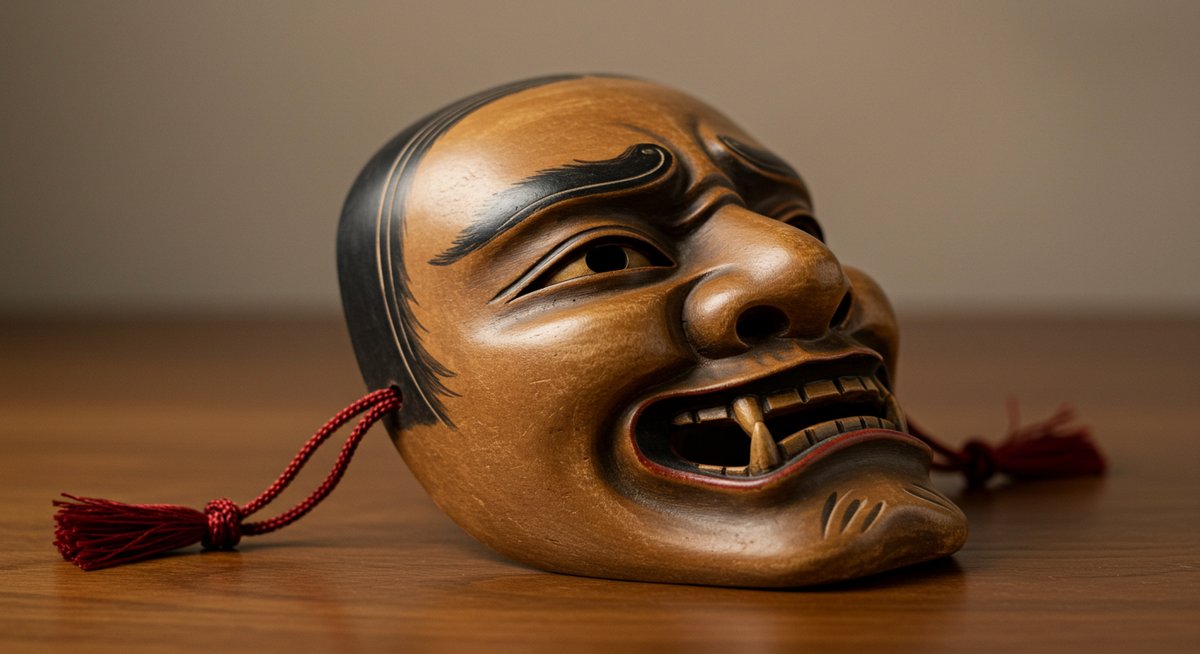

衣装や面の特徴と意味

「龍田」では、神霊を表現するために特別な衣装や面が用いられます。神霊役の衣装には、紅葉や川を連想させる赤や金色の装飾が多く使われ、自然の豊かさを視覚的に伝えています。衣装の細やかな模様や色使いは、季節感や神秘性を強調します。

用いられる面も特徴的です。穏やかで静かな表情の面が選ばれ、神聖さや落ち着きを演出しています。これにより、観客は神霊の存在感や自然との一体感を静かに感じ取ることができます。

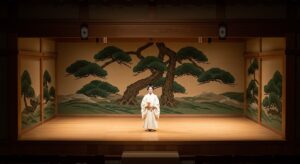

舞台美術と龍田の風景描写

能の舞台美術は極めて簡素ですが、「龍田」では自然の情景を象徴する小道具が効果的に使われます。たとえば、紅葉の枝や川をイメージさせる布が舞台上に配されることがあります。

こうした簡潔な表現によって、観客の想像力が引き出され、龍田川の風景や移ろう四季が心に浮かびます。簡素さの中に深い美が宿っているのが、「龍田」の舞台美術の魅力です。

音楽や謡の役割と魅力

能「龍田」では、音楽や謡(うたい)が物語の進行や雰囲気作りに大きな役割を果たします。笛や鼓の音色が、川のせせらぎや風のささやきを表現し、観客の心に静かな感動をもたらします。

また、謡には和歌の一節が織り込まれており、物語の情緒や登場人物の心情を端的に伝えます。音楽と謡の調和によって、舞台全体が一つの詩のような世界となり、観る人の心を深く静かに揺さぶります。

龍田をより深く楽しむための豆知識

能「龍田」を鑑賞する際には、ストーリーや演出の細部に注目することで、さらに豊かな体験が得られます。観劇を楽しむ豆知識を押さえておくと、見方が大きく広がります。

観劇の際の注目ポイント

・神霊が現れる場面の静けさと神秘性

・衣装や面の色づかいに表れる季節感

・紅葉や川の小道具が生み出す風景表現

・謡に込められた和歌の引用や意味

これらに注意して観ることで、舞台の奥行きや制作者の意図がよりはっきり感じられます。

他の能演目との比較と違い

| 演目名 | 主題 | 自然表現の特徴 |

|---|---|---|

| 龍田 | 神霊と四季 | 紅葉・川の美しさが中心 |

| 葵上 | 人間ドラマ | 植物や風景は象徴的 |

| 羽衣 | 天女伝説 | 松や海の風景が印象的 |

「龍田」は、他の有名な能演目と比べても、四季や自然の描写に特に重点が置かれている点が大きな特徴です。

龍田に関する有名な引用や和歌

「龍田」といえば、和歌「千早ぶる神代もきかず龍田川 からくれなゐに水くくるとは」が非常に有名です。この歌は、龍田川を鮮やかな紅葉で染め上げる自然の美しさと神秘性を見事に表現しています。

舞台でも、この和歌や関連する詩句が繰り返し引用され、物語の情緒を高めています。和歌を知っておくと、舞台への理解がより深まるでしょう。

まとめ:能楽龍田の魅力と日本文化への影響

能「龍田」は、自然美や和歌、信仰心など日本独自の文化的価値観が凝縮された演目です。四季折々の情景や神霊の存在を通じて、観る人に静かな感動と深い余韻を残します。

歴史や伝説、芸術的表現の豊かさにふれることで、「龍田」は日本文化の奥深さや自然観を身近に感じさせてくれます。能「龍田」の世界に触れることは、日本人の美意識や心情を知る貴重な体験となるでしょう。