一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

初めての御朱印巡りでも、トラブルなく気持ちよく参拝したいものです。御朱印は神社仏閣のご縁を記す大切なものですが、使い方や頼み方を誤ると寺社の方や他の参拝者に迷惑をかけてしまうことがあります。ここでは、よくある注意点や断られたときの対応法、具体的なマナーについてわかりやすくまとめます。穏やかに巡るためのポイントをさっと確認しておきましょう。

御朱印で怒られる寺に遭わないためのすぐできる対策

御朱印は直接のやり取りが必要な場面が多いので、事前の準備が大切です。参拝前に情報を確認し、社務所のルールや営業時間を把握しておくだけでトラブルの多くは避けられます。常識的な礼儀を守れば、心地よい交流ができます。

参拝の順序を守ると印象が良くなります。まずは手水や参拝で敬意を示してから御朱印をお願いしましょう。御朱印帳は丁寧に扱い、両手で差し出すのが基本です。相手の作業を妨げないよう、列が長ければ静かに待つ配慮も必要です。

社務所の営業時間や混雑状況をあらかじめ把握するとムダ足を防げます。特に大きな寺社や行事がある日は対応が変わることがあるため、公式サイトや案内板で確認してください。断られた場合は落ち着いて受け止め、事情を理解する姿勢を見せることが大事です。

心得としては、相手の立場や信仰を尊重することです。御朱印が目的になりすぎず、参拝の気持ちを忘れないようにすると、穏やかな時間が過ごせます。短い準備で礼儀正しく行動すれば、寺社の方とも気持ちよくやり取りできます。

訪問前に授与の可否を調べる

まずは該当の寺社で御朱印が授与されているか確認してください。公式サイトやSNSに案内がある場合が多く、最近は電話やメールで問い合わせできるところも増えています。特に小さな社寺や無人の場所は、常時対応していないことがあります。

行事や法要の際は授与が一時停止になることがあるため、参拝予定日の前に情報をチェックするのがおすすめです。混雑が予想される日や特別拝観の期間は通常と対応が変わることもあるので注意してください。

また、御朱印の種類や枚数に制限がある場合もあります。限定御朱印や書き置きのみの対応など、事前に把握しておくと現地で困りません。所在地や時間に余裕を持って訪れることで、ゆったりとした対応が可能になります。

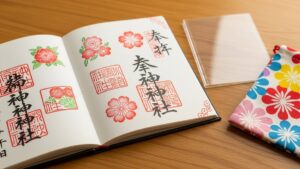

訪問前の準備としては、御朱印帳のサイズや表紙の状態を確認しておくと安心です。朱印を受ける際に不備があると対応が難しくなることがあります。気持ちよく受けられるよう、最低限の下調べをしておきましょう。

参拝を先に済ませてから頼む

御朱印を求める際は、まず参拝を済ませるのが礼儀です。手水や参拝の作法を踏んでから社務所へ向かうと、寺社の方にも敬意が伝わります。参拝が先という順序は、相手にとっても自然な流れです。

参拝を終えてからお願いすることで、落ち着いた気持ちで受け取ることができます。御朱印は参拝の証しという意味合いがあるため、先に済ませることで意味が通じやすくなります。列に並ぶ場合も、参拝を終えてから戻るのがマナーです。

参拝中は写真撮影やおしゃべりを控え、周囲に配慮しましょう。静かな気持ちで参拝することが、結果的に御朱印を受ける際の印象を良くします。落ち着いた行動が円滑なやり取りにつながります。

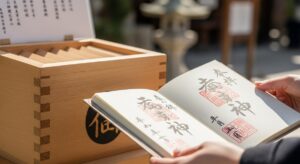

御朱印帳は両手で丁寧に渡す

御朱印帳を渡すときは、必ず両手で差し出しましょう。片手で投げ渡すような扱いは失礼にあたります。両手で差し出すことで感謝と敬意が伝わり、相手も丁寧に対応してくれます。

受け取る際も同様に両手で受け取ってください。受け渡しのときは軽く会釈をすると礼儀正しい印象になります。表紙やページが汚れていると書く側が困ることがあるため、事前に汚れを落としておくとよいでしょう。

御朱印帳の表紙に装飾がある場合は、広げ方や位置に注意してください。書きやすいように場に応じて向きを整えるなど、小さな配慮が喜ばれます。丁寧な所作は相手との円滑な関係を生みます。

社務所の営業時間と混雑を確認する

社務所の開閉時間は寺社ごとに異なります。午前中のみの対応や、早めに受付終了する場合もあるため、事前に営業時間を確認してから訪問してください。公式サイトや案内板で確認できることが多いです。

混雑状況も把握しておくと無駄がありません。連休や特別行事の日は行列ができやすく、長時間待つことが予想されます。早めの時間帯に訪れることで、比較的ゆったり対応してもらえることが多いです。

混雑時は、列の後ろで静かに待つことが大切です。長時間の占拠や割り込みは他の参拝者や寺社の方に迷惑になります。落ち着いて順番を守る姿勢が、互いに気持ちよく過ごすコツです。

断られたら冷静に受け止める

御朱印が受けられない場面に出会ったときは、まず冷静に理由を聞いて理解する姿勢を示してください。感情的になると余計に場が悪くなります。相手の説明に耳を傾け、礼を尽くして去るのがよい対応です。

断られた理由は様々で、一時的なものから宗教的な理由まで幅があります。事情を理解できれば、次回の訪問時期や別の対応策が見えてきます。落ち着いた態度は自身の印象を守ることにもつながります。

もし納得できない点があっても、その場で強く主張するのは避けましょう。冷静に受け止めたうえで、別の日に改めて訪れるなどの選択肢を検討してください。相手の立場を尊重することが大切です。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

受けられないことがある寺社とよくある理由

御朱印を受けられない寺社があるのはよくあることです。理由は多様で、信仰や運営体制、行事の有無などによります。事前に知っておくことで、驚かずに対応できます。

多くのケースでは一時的な事情が関係しますが、宗教上の方針でそもそも授与しないところもあります。無人の社寺ではいつでも受けられると思い込まず、事前確認を心がけましょう。以下は代表的な理由です。

無人の小さな社寺は対応できないことがある

無人の社寺は授与のための窓口や人手がないため、御朱印を常時扱っていないことがあります。地域に根ざした小さな社寺では、管理者が遠方にいる場合や日常的に留守のことが多いです。

無人の場合は、事前に自治体や近隣の大きな神社に問い合わせて案内を受けることが有効です。現地で見つけた社務所に人がいないときは、無理に探し回らず改めて訪れるのが礼儀です。掲示板に案内が出ていることもあるので、到着時に確認してください。

また、無人の社寺では書き置きの授与のみという対応になることがあります。書き置きを扱う際は、汚れや折れがないように慎重に受け取ってください。無人ならではの事情を理解して行動しましょう。

浄土真宗など宗派の教義で授与しない場合

宗派によっては御朱印の授与を行わない教義のところがあります。特に浄土真宗の一部では、御朱印を重視しない考え方があり、授与を行わない寺院が存在します。これは宗教的な立場に基づくもので、個々の寺院の方針を尊重する必要があります。

宗派の違いは表向きには分かりにくい場合があるため、事前に確認しておくとよいでしょう。寺院の掲示や案内板、ウェブサイトで方針を説明していることがあります。宗派ごとの考え方を理解することで、無用な誤解を避けられます。

授与がない場合は、参拝や仏教の教えに触れること自体を大切にする姿勢が求められます。御朱印が目的化しすぎないよう、参拝の意味を考えて行動してください。

法要や祭事で一時的に停止するケース

大きな法要や祭事がある日は、御朱印の授与を一時的に停止することがあります。神事や仏事に集中するため、書き手が通常業務を行えないことが理由です。特に正月や詣での時期、年中行事の前後は注意が必要です。

こういった期間は参拝者も多く、社務所の対応が通常と異なることがあります。事前に行事の予定をチェックして、余裕を持って訪れるとよいでしょう。掲示や公式発表がある場合はそれに従ってください。

一時停止の場合は、期間が終われば通常に戻ることが多いので、落ち着いて次の機会を探しましょう。無理に要求すると関係者に迷惑がかかるので控えてください。

書き手が不在や多忙で受けられないことがある

御朱印は手書きで対応することが多いため、書き手の不在や多忙が理由で受けられない場合があります。担当者が別の業務や行事に携わっていると、授与を一時停止する判断がされます。

この場合は、別の時間帯や別の日に改めて訪れることで対応してもらえることが多いです。無理に急がせるのではなく、相手の都合に合わせる姿勢が大切です。受付で再来訪の目安を聞いておくと安心です。

書き手の人数が少ない寺社では、対応可能な数にも限りがあります。行列が長いときは、他の寺社を巡るなど柔軟に計画を変えるのがよいでしょう。

納経や供養が条件になっている場合がある

一部の寺社では御朱印の授与にあたり、納経やお布施、供養の意向を求めることがあります。これは宗教行為としての意味合いを重視するためで、金銭的な意味だけでなく心の在り方を問うものです。

条件がある場合は掲示や案内で明示されていることが多いので、確認してから訪れるとよいでしょう。条件に納得できない場合は、無理に受けようとせず別の方法で参拝の気持ちを示すことができます。

条件を理解したうえで対応することで、寺社との信頼関係が保たれます。押し付けがましくならないよう、穏やかに対応することが求められます。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

怒られる原因になりやすいマナー違反と実例

御朱印をめぐるトラブルは多くがマナーの誤解から生じます。普段の行動を少し見直すだけで、相手に不快感を与えずに済みます。ここでは具体的な行為とその背景を示します。

状況に応じた配慮を心がけることが重要です。列や場の空気を乱さない、尊敬の態度を崩さないといった基本が守られていれば多くの問題は避けられます。以下の項目をチェックしておきましょう。

参拝をせずに御朱印だけを求める

参拝をせずに御朱印だけを求める行為は、寺社にとって失礼と受け取られることがあります。御朱印は参拝の証として受けるものと考えられているため、先に参拝を済ませるのが望ましいです。

参拝を省略すると、宗教的な意味合いが薄れるだけでなく、寺社の方に失礼な印象を与えてしまうことがあります。行列が短くても、まずは手を合わせ気持ちを整えるようにしましょう。

参拝の時間は長く取る必要はありませんが、礼儀を示すことで互いに気持ちよくやり取りができます。短い一手間が大きな違いを生みます。

御朱印帳を床に置くなど扱いが雑な行為

御朱印帳は奉書や参拝の記録として大切に扱うべきものです。床に置く、投げ渡す、汚れた手で触るといった行為は相手の心象を悪くします。常に両手で持ち、清潔に扱うことが求められます。

特に小さなお子さんがいる場合は、荷物の扱いに注意してください。表紙が汚れないようにカバーを付けるなどの工夫も有効です。丁寧な扱いは寺社への敬意を示すことになります。

扱いが雑だと、書き手側が作業をためらうことがあります。受け渡しの作法を守ることでスムーズに進みます。

行列を乱す長時間の占拠や割り込み

行列で自分勝手な行動をすると、他の参拝者や寺社の方に迷惑がかかります。長時間場所を占めてしまうと後ろの人が待ち疲れてしまいますし、割り込みは明確にマナー違反です。

混雑時は譲り合いの気持ちが重要です。写真撮影や長話は列の外で行い、順番を守って静かに待ちましょう。行列の管理に従うことが円滑な対応につながります。

施設の指示に従い、整理券や案内を守ることで、無用なトラブルを避けられます。周囲への配慮を忘れないでください。

立ち入り禁止の場所で撮影する

境内の一部は撮影が禁止されている場合があります。特に本堂内部や供養に関する場は撮影不可のことが多いので、看板や係員の指示に従ってください。禁止区域での撮影は信仰心を損ねかねません。

撮影前に「ここは撮ってよいか」を確認する習慣をつけると安心です。撮影が許されている場所でも配慮が必要で、フラッシュや長時間の撮影は控えるべきです。周囲の参拝者の邪魔にならないよう配慮しましょう。

授与を買うという表現で頼んでしまう

御朱印を頼む際に「買う」といった表現を使うと、寺社の方に不快感を与えることがあります。御朱印は物販ではなく拝受するものという認識が一般的ですので、「お願いできますか」など丁寧な言い回しを使いましょう。

金銭のやり取りはお布施として受け取られることが多く、形式や心持ちを尊重する表現が好まれます。礼儀正しい言葉遣いがスムーズなやり取りにつながります。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

断られたときの落ち着いた対応と代替案

断られたときは冷静に対応すると、気まずさを最小限にできます。理由を受け止め、礼を尽くして引き下がることで双方にとって穏やかな結果になります。ここで紹介する選択肢を覚えておくと安心です。

また別の機会に訪れる、書き置きを受け取る、近隣の寺社を巡るなど柔軟に対応することで、御朱印巡り自体を楽しめます。無理をしない姿勢が大切です。

理由を静かに確認して理解する

断られた場合は、まず静かに理由を尋ねてみましょう。事情を聞くことで納得できることが多く、次の行動につながります。相手の説明に対して感謝の気持ちを伝えると印象が良くなります。

理由が法要や宗派の方針であれば、その旨を記録しておくと次回の参考になります。無理に食い下がらず、説明を受けたら礼を述べて退くのが望ましいです。

相手の立場や状況を尊重する姿勢は、今後の関係にも良い影響を与えます。冷静な対応が自身の安全と礼儀を保ちます。

無理に押し付けず礼を尽くす

強引に頼むことは避けてください。断られた際は深く礼をして引き下がることが大切です。短いお礼の言葉と軽い会釈で立ち去ると、穏やかに場を離れられます。

相手にとって不快な対応をしてしまうと、その寺社に迷惑がかかることもあります。礼を尽くすことで後味の悪さを残さずに済みます。周囲の人々にも配慮しましょう。

別の日や時間に改めて訪れる方法

断られた理由が一時的な場合は、別の日に再訪するのが有効です。行事や書き手の不在が原因なら、日程をずらすことで対応してもらえることが多いです。事前に確認してから訪れると安心です。

再訪の際は、前回の状況を説明しつつ礼を述べると配慮が伝わります。混雑を避けて早めの時間に訪れると対応してもらいやすくなります。

書き置きを受け取る際の扱い方

書き置きでの授与が提案された場合は、丁寧に受け取って持ち帰ることが必要です。折れや汚れがつかないように台紙やクリアファイルに入れて保管するとよいでしょう。

帰宅後に御朱印帳に貼る場合は、位置や向きに気をつけて落ち着いて作業してください。書き置きは折れやすいので、扱いに配慮することで長く保管できます。

他の社寺を調べて巡る選択肢

断られたときは、近隣の寺社を巡るのもよい方法です。地域には御朱印を受けられる場所が複数あることが多く、新たな発見があるかもしれません。地図や案内所で情報を集めてみてください。

別の寺社では異なる御朱印や由来に触れられるため、巡拝自体が豊かな体験になります。柔軟に計画を変えて楽しむ心を持つことが大切です。

穏やかな参拝で御朱印めぐりを楽しもう

御朱印巡りは寺社とのやり取りを通じてご縁を感じる行為です。マナーを守り、相手の立場を尊重しながら行動すれば、穏やかで充実した時間になります。少しの配慮で互いに気持ちよく過ごせます。

慌てずに参拝を大切にし、御朱印はその記念として受け取るようにすると価値が深まります。断られたときの対応や事前確認を心がけることで、より安心して巡ることができます。穏やかな気持ちで各地の寺社を訪ねてみてください。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!