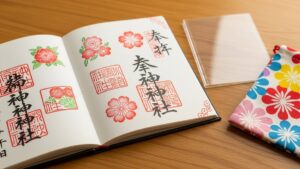

一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

御朱印を代理で受け取る際には、信仰や礼儀に配慮しつつ実務的な確認も必要です。本記事では、代理で受ける場面ごとの判断基準や社寺への連絡方法、郵送や代行業者の利用時の注意点、トラブル対策まで幅広くまとめました。これから依頼する前に知っておくと安心できるポイントを、分かりやすく順にご案内します。

御朱印を代理で受け取るときにまず確認すべきこと

御朱印を代理で受け取る場合、最初に確認すべきは社寺の方針と依頼主の意向です。社寺によっては代理受領を認めているところと認めていないところがあるため、事前に問い合わせをしましょう。受け取りの可否だけでなく、必要な書類や手続き、受付時間や対応方法も確認しておくと当日慌てません。

依頼主がどのような意図で御朱印を求めているかも重要です。個人的な参拝の代行なのか、巡礼の続きとしての受領なのかによって配慮する点が変わります。御朱印帳の受け渡し方法や、受け取った後の扱いについても事前に相談しておくと安心です。

さらに、郵送や代行業者を利用する場合は、追跡や補償の有無、料金の詳細を確認してください。紛失・破損の可能性に備えて、どのように補償対応するかを確認しておくことが大切です。

代理で受けても差し支えないケース

代理受領が比較的問題になりにくいのは、家族や親しい友人が依頼される場合です。信頼関係がある相手同士であれば、御朱印帳の受け渡しや当日の対応について事前に意思疎通がしやすく、トラブルが起きにくくなります。

また、身体的な理由や遠方で参拝が困難な場合、本人の代わりに受け取ることが許される社寺も多くあります。祭礼や特別な行事で混雑していて本人が行けないときに、代理で受領してもらうケースも該当します。

さらに、季節限定や短期間のみ授与される御朱印を、どうしても手に入れたいときに信頼できる人に依頼するのも一般的です。ただし、必ず社寺の対応方針に沿って行動し、必要があれば依頼主の意思表示や委任状を用意しましょう。

代理で受けるべきでないケース

社寺が明確に代理受領を禁止している場合は、たとえ親しい人からの依頼でも受け取りを断るべきです。独自の信仰や行事の意味を重視する場所では、参拝と授与をセットに考えることがあるためです。

また、金銭授受を伴う形や転売を目的とした依頼は避けるべきです。御朱印を商品化する行為は社寺の意向に反することがあり、信用問題や法的トラブルにつながる恐れがあります。

宗教的な意味合いが強い特別な祈願や供養に関連する御朱印については、本人が直接参拝することを求められる場合があります。依頼を受ける前にその社寺の考えを確認し、無理に引き受けない判断も必要です。

社寺に事前に問い合わせる理由

事前に問い合わせることで、代理受領が許可されているか、必要な書類や手順が確認できます。受付時間や授与場所、混雑状況などの実務的な情報も得られるため、当日の無駄を減らせます。

また、社寺によっては本人の意思表示や委任状、身分証の提示を求めるところがあります。特別な御朱印や期間限定のものは、枚数制限や抽選の有無も異なるため、それらの条件を把握しておくことが重要です。

問い合わせの際には、相手の負担を減らすために受け取り希望日や依頼主の名前、御朱印の種類などをわかりやすく伝えましょう。礼儀正しい言葉遣いで要件を簡潔に伝えると、スムーズに対応してもらえます。

参拝を省略する場合の配慮

参拝を省略して代理で御朱印を受け取る場合でも、心持ちや礼儀を示すことが大切です。依頼主の気持ちを伝えるメッセージを添える、御賽銭分の金額を包むなどの配慮が一つの方法です。

受け取り側も、可能であれば簡単な参拝や手を合わせるなど敬意を示す行動をとるとよいでしょう。写真を撮って送る、拝殿の様子や祭礼状況を説明するなどして、依頼主に現地の雰囲気を共有することも喜ばれます。

ただし、社寺によっては本人参拝を前提とする考えがあるため、その点は事前に確認してから行動してください。形式だけで終わらせず、丁寧な気持ちを持つことが重要です。

郵送や代行を使う時の注意点

郵送で御朱印帳を送る場合は、追跡番号と補償が付く方法を選びましょう。簡易書留やレターパック、宅配便の利用がおすすめです。梱包は防水と緩衝材を使って、印刷や紙が濡れたり折れたりしないようにしてください。

代行業者を利用する時は、料金やサービス内容、補償の有無を事前に確認します。評判や実績、連絡の取りやすさも重要な判断材料です。依頼前に社寺が代行業者の利用を許可しているかも確認してください。

受け取った後の返送方法や料金負担について、依頼主と合意しておくとトラブルを避けられます。受領時の写真や書類を残しておくと紛失時に証拠となり安心です。

受け取った御朱印の扱い方

受け取った御朱印は丁寧に保管することが大切です。直射日光や湿気を避け、御朱印帳は平らに保管してください。濡れや折れを防ぐため、防水の袋や軟らかい布で包むのも良い方法です。

また、他人に渡す場合は依頼主の意向を確認してから行いましょう。SNSに掲載する際は、社寺の規則や参拝の礼儀に配慮し、必要であれば社寺に掲載の可否を確認してください。紛失や破損があった場合は、早めに依頼主と社寺に連絡を取り、対応を協議してください。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

代理で御朱印を受ける扱いやマナー

代理で御朱印を受ける際には、社寺ごとのマナーや対応の違いを理解しておくことが大切です。単に受け取るだけでなく、参拝の意図や感謝の気持ちを示す行動が信頼関係を築きます。ここでは神社と寺の違い、授与ルール、委任状の扱いなど、実際の場面で役立つ点を説明します。

神社と寺での対応の違い

神社と寺院では宗教的背景が異なるため、対応や考え方にも違いがあります。神社は神道の教義や礼儀を重視する傾向があり、参拝や祭礼と御朱印の関係を大切にすることが多いです。

一方、寺院は宗派ごとに慣習が分かれており、御朱印の取り扱い方も多様です。寺院によっては写経や納経を条件にする場合もあります。どちらも、事前に問い合わせてその社寺独自のルールを確認することが重要です。

受け取りに際しては、両者ともに礼儀正しく対応することが求められます。簡潔な挨拶や依頼主の意向の説明、必要な書類の提示などを行うと、円滑に進みます。

授与ルールは社寺が決める点

御朱印の授与に関するルールは社寺ごとに異なり、最終的には社寺側の判断に従うことになります。受付時間や授与形態、金額、見開き・限定御朱印の扱いなどは各寺社が定めていますので、それに従う必要があります。

代理で受ける際は、そのルールに違反しないように注意してください。たとえば特定の印や墨書きが限定である場合、代理が持ち込んだ事情だけで変更を求めることは避けましょう。事前に確認して、社寺の意向に沿って行動することが大切です。

参拝をしないことへの考え方

代理で受ける際に参拝を省略することについては、社寺や依頼主の考え方に左右されます。参拝は御朱印と密接に結びついていると考える場所もあるため、可能な限り参拝の代替となる配慮を行うと良いです。

たとえば、依頼主の気持ちを伝えるためのメッセージを添える、御賽銭相当の心付けをするなど、敬意を示す行動が求められる場合があります。参拝の省略が問題視される社寺では、受け取り自体を断られることもあるため、事前確認が不可欠です。

御朱印の転売と法律的リスク

御朱印を転売目的で扱うことは、多くの社寺で良く思われません。信仰の対象であるものを営利目的で取り扱うと、社会的な批判や信用問題につながります。

法律面では明確な規定が社寺の御朱印自体に対してあるわけではありませんが、公序良俗や著作権的な観点、詐欺や不当表示に関わる問題が生じる可能性があります。商行為として扱う場合は、社寺の許可を得ることが前提になります。

委任状や身分証の扱い

社寺によっては代理受領に際して委任状や依頼主の署名、身分証の提示を求めることがあります。これらは本人の意思確認やトラブル防止のために求められるもので、指示があれば速やかに用意しましょう。

委任状は簡潔に依頼内容と依頼主の署名、連絡先を明記しておくと安心です。身分証の提示については本人情報の取り扱いに配慮し、不必要に複製や公開をしないよう注意してください。

よくあるトラブル例

代理での受け取りで起きやすいトラブルには、紛失・破損、依頼内容の誤解、社寺の規則違反があります。特に郵送時の紛失や、書き間違いに関する問題は発生しやすいため、追跡や写真保存で対策しておくと良いです。

また、代行業者との連絡不備で予定通り受け取れなかったり、料金や返送方法の認識違いでトラブルになることがあります。依頼時に細かい点まで合意を取ることで、多くの問題は未然に防げます。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

代理サービスと個人依頼の違い

代理サービスを使う場合と個人に頼む場合では、信頼性やコスト、補償面で違いがあります。代行業者は一定の手続きや補償を整えていることが多い一方、個人依頼は柔軟さやコスト面で有利な点があります。ここでは両者の特徴や選び方、料金相場について触れます。

代行業者の種類と特徴

代行業者には、観光系サービスに付随する業者、御朱印専門の代行業者、地元の案内人が兼務するタイプなどがあります。観光業者は一連の手配をまとめてくれることが多く、御朱印専門は対応が丁寧で知識が豊富です。

業者選びでは、実績やレビュー、対応の速さ、補償内容を確認しましょう。業者によっては撮影や報告の頻度、梱包の方法に差があるため、希望に合うサービスを選ぶことが重要です。

料金相場と費用の内訳

料金は数千円から数万円と幅があります。内訳は基本手数料、交通費、御朱印の授与料(御賽銭)および返送料などです。遠方や複数社寺を回る場合は追加料金が発生することが一般的です。

見積もりを取る際には、何が含まれるか明確にしてもらい、不明瞭な手数料がないか確認しましょう。返送時の補償の有無も料金に反映されることが多いので、補償が必要な場合はそれを含めた費用で比較してください。

信頼できる業者の見分け方

信頼性は実績や口コミ、問い合わせ時の対応で判断できます。実績を公開している業者や、透明性のある料金表示、問い合わせに対して丁寧で迅速な返信がある業者は安心感があります。

また、補償や返金ポリシーを明示しているか、身元確認や委任状の取り扱いについて明確な手順があるかも確認ポイントです。可能であれば過去利用者の声を参考にしましょう。

個人に頼む時の礼儀とお礼

個人に頼む場合は、事前に細かい点を確認し、感謝の気持ちを示すことが大切です。交通費や時間に見合った謝礼を渡す、御礼状やお土産を用意するなど、礼儀を欠かない対応が信頼関係を保ちます。

依頼内容を書面やメッセージで残しておくと誤解が生じにくくなります。返送方法や補償についても合意を得ておくと安心です。

巡礼や複数社寺の依頼方法

複数社寺を回る巡礼を代理に依頼する場合は、社寺ごとのルールや授与時間を事前に確認しておく必要があります。効率的なルートや時間配分、休憩場所を共有しておくとスムーズに進みます。

代行業者を使う場合は、巡礼特有の注意点を把握している業者を選ぶと安心です。個人に頼む場合は、十分な時間と見返りを提示し、無理のない日程で依頼しましょう。

補償や保険の有無と確認点

補償があるかどうかは重要な確認ポイントです。紛失や破損に対する保証がある業者は安心感がありますが、補償範囲や上限、請求手続きの流れを事前に確認しましょう。

個人依頼の場合は補償がないことが多いため、追跡可能な発送方法を選ぶ、写真で受領証拠を残すなどの対策が必要です。いずれの場合も、万が一に備えた連絡先や対応方針を明確にしておきましょう。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

代理で御朱印を受ける手順と準備事項

代理で御朱印を受け取る前に、社寺への問い合わせ方法や御朱印帳の受け渡し方、郵送時の注意点などを整理しておくことで、当日の手続きがスムーズになります。ここでは、実際に行うべき準備と対応手順をまとめました。

社寺へ問い合わせるときの聞き方

問い合わせは簡潔で礼儀正しく行いましょう。まずは受け取り希望日、代理人の有無、依頼主の氏名と連絡先、御朱印の種類を伝えます。必要な書類や手順、受付時間や授与場所も確認してください。

電話やメールで問い合わせる際は、相手が応対しやすいように要点をまとめて伝えると良いです。回答はメモやスクリーンショットで保存し、後で確認できるようにしておきましょう。

依頼時に伝えるべき情報

依頼する際には、依頼主の氏名、希望する御朱印の種類、受け取り希望日、委任状の要否、返送方法と負担者、連絡先を伝えます。特別な配慮が必要な場合は、その旨も事前に説明してください。

また、受け取り時の連絡先や代理人の身分証提示の有無を確認しておくと、当日がスムーズになります。細かい条件は書面やメッセージで残すと安心です。

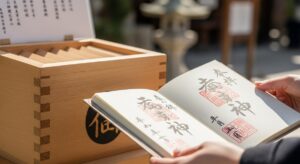

御朱印帳の渡し方と梱包方法

御朱印帳を渡すときは、汚れや破損がないよう丁寧に扱ってください。郵送する場合は、防水と緩衝材でしっかり包み、折れや水濡れを防ぎます。硬めの封筒や小型の段ボールを使うと安心です。

受け取り側に渡すときは、清潔な袋や布で包んで手渡すと礼儀正しい印象になります。渡す前に依頼主と状態を確認しておくことも大切です。

郵送時の追跡と補償設定

郵送する際は追跡番号が付く方法を選び、補償オプションがある場合は付けておくと安心です。受領確認のため、発送後に追跡番号を依頼主に知らせましょう。

補償の上限や適用条件を確認し、必要に応じて保険を利用することも検討してください。発送の際の写真を残しておくと、トラブル時に証拠として使えます。

現地での受け渡しでのマナー

現地で受け渡しを行う場合は、社寺の境内では静かに行動し、参拝者や職員に配慮しましょう。受付や授与所では簡潔で礼儀正しい挨拶をし、指示に従って行動してください。

依頼主の意向や社寺の指示があれば、その通りに対応し、受領後は早めに連絡を入れると安心感が生まれます。

トラブル時の対応フロー

紛失や破損があった場合は、まず依頼主と社寺に速やかに連絡を取ります。写真や追跡記録などの証拠を揃え、どの時点で問題が発生したかを明確にしましょう。

代行業者や郵便事業者が関わる場合は、補償申請の手順に従って対応します。補償が受けられない場合でも、誠意ある対応と速やかな報告で信頼回復に努めることが大切です。

よくある質問と事例からの回答

代理で御朱印を受けることに関する疑問や心配事は多いものです。ここでは、よく聞かれる質問に対して分かりやすく答えます。事例を参考にしながら、自分のケースでどう判断すべきかの参考にしてください。

代理で受けた御朱印はご利益に影響するか

ご利益に関しては信仰の範囲で個人差があります。社寺側は御朱印を授与する際に、授与の意図や心持ちを尊重するケースが多く、代理受領だからといって自動的にご利益が薄れるとは言い切れません。

依頼主が参拝できない事情があり、真摯な気持ちがある場合は、社寺も理解を示すことが多いです。不安があれば、社寺にその旨を伝えて受け取りをお願いすると良いでしょう。

委任状は必要か

委任状の必要性は社寺によって異なります。求められた場合は用意しましょう。内容は簡潔で、依頼主の氏名、依頼内容、委任する日時、依頼主の署名と連絡先を明記しておくとよいです。

求められない場合でも、用意しておくとスムーズに対応してもらえることがあります。事前に確認して準備しておくことをおすすめします。

御朱印を贈り物にしてもよいか

贈り物として渡すこと自体は問題ない場合が多いですが、相手の信仰や感覚に配慮することが重要です。仏事や宗教行事に関わる品は、相手がどう受け取るかを考えて選びましょう。

贈る際は、由来や社寺名、受け取った日時などを添えて説明すると、相手も状況を理解しやすくなります。

受け取った御朱印をSNSで公開してよいか

SNSでの公開は社寺の方針やマナーに配慮してください。場所や内容によっては撮影や掲載を控えるよう求められることがありますので、事前に確認すると安心です。

公開する場合は、他の参拝者や建物のプライバシーに配慮し、宗教的な表現や画像の扱いに慎重になりましょう。

預けた御朱印が紛失したらどうするか

紛失が判明したら速やかに依頼主と社寺、そして郵便や代行業者に連絡します。追跡記録や受領の証拠を提示し、補償請求が可能か確認してください。

補償が受けられない場合は、誠意を持って事情説明と謝罪を行い、再取得の手配や相応の弁済について協議することになります。

遠方の巡礼を代理に頼む際の注意点

遠方の巡礼を依頼する場合は、スケジュールや移動時間、休憩場所、授与時間などを綿密に確認してください。複数社寺を回る際の順序や駐車場の有無など実務的な点も共有しておくと安心です。

代行業者に頼む場合は、巡礼経験がある業者や口コミを参考に選び、補償や報告の方法を明確にしておきましょう。

代理で御朱印を頼む前に確認してほしいこと

代理依頼を検討する際は、まず社寺の方針、依頼主の意向、返送や補償の条件を確認してください。誰に頼むかによって必要な準備や礼儀が変わりますので、事前の連絡と合意が最も大切です。信頼できる相手を選び、受け取り後の扱いにも責任を持つことで、安心して依頼できます。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!