一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

御朱印帳の最初のページは、これから集める御朱印の顔になります。どこに何を書いてもらうか、表題や名前の扱い、1ページ目に相応しい寺社など迷う点が多いものです。ここでは実例を交えながら、失敗しない使い方や書き方、受け渡しのマナーまで分かりやすく解説します。初めての方も経験者も参考にしてください。

御朱印帳の最初のページはこう使うのが安心

最初のページは見た目や意味合いで特別感があります。ここをどう使うかで御朱印帳全体の印象が変わるため、少し考えて決めると安心です。迷ったときの判断基準や実際の使い方を紹介します。

表題が空白なら御朱印帳と書く

表題欄が空白の場合、シンプルに「御朱印帳」と書くのは無難で落ち着いた選択です。書くことで何の帳面か一目で分かり、保管や他人に渡すときも誤解が生じにくくなります。

書体は自分で書くなら読みやすい楷書が向きますし、神社や寺で表題を書いてもらうこともできます。どちらにするかは好みで決めて構いません。

また、表題を特定の寺社名にする場合は、その社寺が1ページ目に来ることを想定して選ぶと自然です。見た目を重視するなら金文字や装飾のある表題も雰囲気が良くなります。

最後に、表題を書いたら写真を撮って記録しておくと、万が一紛失した時の確認に役立ちます。

名前と住所は書くか選べる

御朱印帳に名前や住所を書くかどうかは個人の判断です。記名をすると帰属が明確になり、紛失時の発見につながることがあります。

ただし、個人情報の観点から住所は省略する人も多いです。名前だけにするか、イニシャルやペンネームを使う方法もあります。神社や寺で記名してもらう場合は、事前にどこまで書いてほしいかを伝えましょう。

また、結婚や改名の可能性がある場合はフルネームでなく姓や名字だけにしておくと後で困りにくいです。個人情報の扱いに不安がある場合は無理に書かず、カバーや札入れに名札を入れる選択もあります。

1ページ目は伊勢神宮や氏神を残す人が多い

最初のページに伊勢神宮や氏神の御朱印を残す人は多く、特別な意味合いを込める習慣があります。格式や縁の深さを重視して一番目に据えることで、帳面全体に落ち着きが出ます。

伊勢神宮は参拝のタイミングが限られる場合もあるため、計画的に1ページ目にすることを考えると良いです。氏神の場合は日常のつながりを大切にする気持ちを表す選択になります。

一方、観光で回る寺社を優先して記念性を重視する方法も問題ありません。重要なのは自分の気持ちに合った選び方をすることです。

裏表の使い方は好みで決める

御朱印帳の両面をどう使うかは自由です。表裏を分けて神社は表、寺は裏と決める人もいれば、ページごとに混在させる人もいます。

両面に書かれるかどうかは紙質や御朱印の濃さにも影響します。墨が透けやすい紙なら片面だけ使う方が見栄えが良くなります。好みや実用性で決めて問題ありません。

使い方を最初に決めておくと、後で整った見た目になりますが、旅先で気が変わることもあるため柔軟に対応すると楽です。

神社とお寺は別にすると見やすい

神社用とお寺用で御朱印帳を分けると管理が楽になり、見返すときに混乱しません。宗教的な意味合いを尊重するなら分けることを勧めます。

分けることでそれぞれの帳面に統一感が出て保存もしやすくなります。1冊にまとめたい場合はページごとに色やしおりで区切る工夫をすると良いです。

御朱印帳を忘れた時の対応

御朱印帳を忘れた場合、書き置きで対応してもらえることが多いです。紙で渡されたものを後日貼るか、現地で保管してもらい後日受け取る手続きが可能な寺社もあります。

書き置きは折れや汚れに注意して持ち帰り、御朱印帳に綺麗に貼る道具を用意しておくと安心です。事前に授与所に連絡して対応を確認すると手間が減ります。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

最初のページに入れるものと書き方の基本

最初のページに何を入れるかで帳面全体の印象が決まります。表題、名前、参拝日など候補がいくつかあり、書き方や配置に気を付けるポイントを説明します。

表題に何と書くかの例

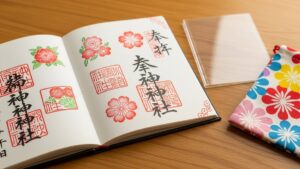

表題は「御朱印帳」「納経帳」「神社名」「寺名」などが一般的です。どれを選ぶかで帳面の用途や雰囲気が変わります。

見栄えを重視するなら書き手や書体にこだわると良いです。シンプルにまとめたい場合は「御朱印帳」とするだけで落ち着きます。

句読点や装飾は控えめにして、余白を大切にすると清潔感が出ます。最初に写真で記録しておくと後から振り返るときに便利です。

名前と住所の書き方と注意点

名前を書く場合は読みやすい文字で書きましょう。住所は省略する人が多く、必要なら市町村までに留める方法もあります。

神職や僧侶に記名してもらう際は、事前にどの程度記載するか伝えておくと安心です。個人情報に配慮して控えめにするのが無難です。

ペンのインクや筆の種類でにじみ方が変わるため、紙質を確認してから書くと仕上がりが良くなります。

参拝日を記録するかどうか

参拝日を記録すると、いつどこに参拝したかが分かりやすくなります。後で振り返る際の目安になるので、記録派の人には向いています。

一方で日付が気になる場合や美観を重視する場合は省略しても構いません。参拝日をどの程度細かく書くかは好みで決めてください。

綴じ方や紙の向きで書く場所が変わる

御朱印帳の綴じ方や紙の向きによって、書く位置や向きが変わります。和綴じや蛇腹式など帳面の形式に合わせて配置を考えると見栄えが整います。

事前に帳面を開いてどの位置に文字が入るか確認しておくと、書き損じを防げます。授与所で預ける前に向きを見せると安心です。

両面に書かれるかを事前に確認する

紙質によっては墨が裏に透けることがあります。両面に書かれるかどうか気になる場合は、授与所で事前に確認するとトラブルが避けられます。

透けが気になる場合は片面だけ使うと見栄えが良くなります。逆に両面使用が前提の帳面なら無駄なく使えます。

自分で書き込む場合の注意事項

自分で記入する際は、乾きやすいインクや筆を選び、試し書きでにじみ具合を確認してください。位置を決めるために薄く鉛筆でガイドラインを引く方法も有効です。

強く押しすぎると裏写りすることがあるため力加減に注意しましょう。間違えた場合は修正が難しいので慎重に作業してください。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

最初のページに向く寺社の選び方

1ページ目にふさわしい寺社は人それぞれですが、縁や格式、記念性などを基準に選ぶと決めやすくなります。ここでは代表的な考え方を挙げます。

伊勢神宮を1ページ目にする理由

伊勢神宮は日本の代表的な神社の一つで、特別な位置づけがあります。参拝の機会が得られれば、最初に御朱印をいただくことで帳面に格を持たせることができます。

また、旅の記念や節目として選ぶ人も多く、見た目にも格式が感じられるため1ページ目に選ばれることが多いです。

氏神様の御朱印を最初にする意味

氏神様は日常的なつながりを象徴する存在です。最初に氏神の御朱印を残すことで、身近な信仰を大切にする気持ちを形にできます。

地元との結びつきを重視する人にはぴったりの選択です。特に引っ越しや転居の際にも縁を確認できる点がメリットになります。

一の宮や格式ある社寺を選ぶ場合

格式の高い社寺は記念価値が高く、1ページ目に置くと帳面全体の印象が引き締まります。歴史や由緒がある場所を優先する人に向いています。

ただし参拝の難易度や混雑を考慮して、計画的に選ぶことをおすすめします。

菩提寺や家縁の寺を優先する考え方

菩提寺や家縁の寺を最初にするのは、先祖や家族とのつながりを大切にする表れです。宗教的な意味合いを重視する場面で自然な選択となります。

期間や行事に合わせると、より深い意味を持つ1ページになります。

見た目や記念で最初を決める方法

見栄えやデザインを重視して最初のページを決める方法もあります。色や印、墨書のバランスを考えて選ぶと美しい帳面になります。

写真映えを意識するなら派手さや朱印の大きさで選ぶと良いでしょう。

旅やテーマに合わせて始める方法

旅行の最初の目的地を1ページ目にするなど、テーマを決めて集めるのも楽しい方法です。地域別や山岳信仰などテーマで統一することで振り返りやすくなります。

テーマに沿った旅の計画も立てやすくなります。

初詣や節目の日を1ページ目にする選択

初詣や誕生日、結婚など節目の日に1ページ目をいただくと、記念品としての価値が高まります。特別な日に参拝することで思い出深い一枚になります。

日付や行事の記録として残るため、後で見返したときの感慨も大きくなります。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

御朱印をいただく時の受け渡しと保管の注意

御朱印をいただく際の受け渡し方や保管の方法を知っておくと、安心して参拝できます。基本のマナーと実際の対応をまとめます。

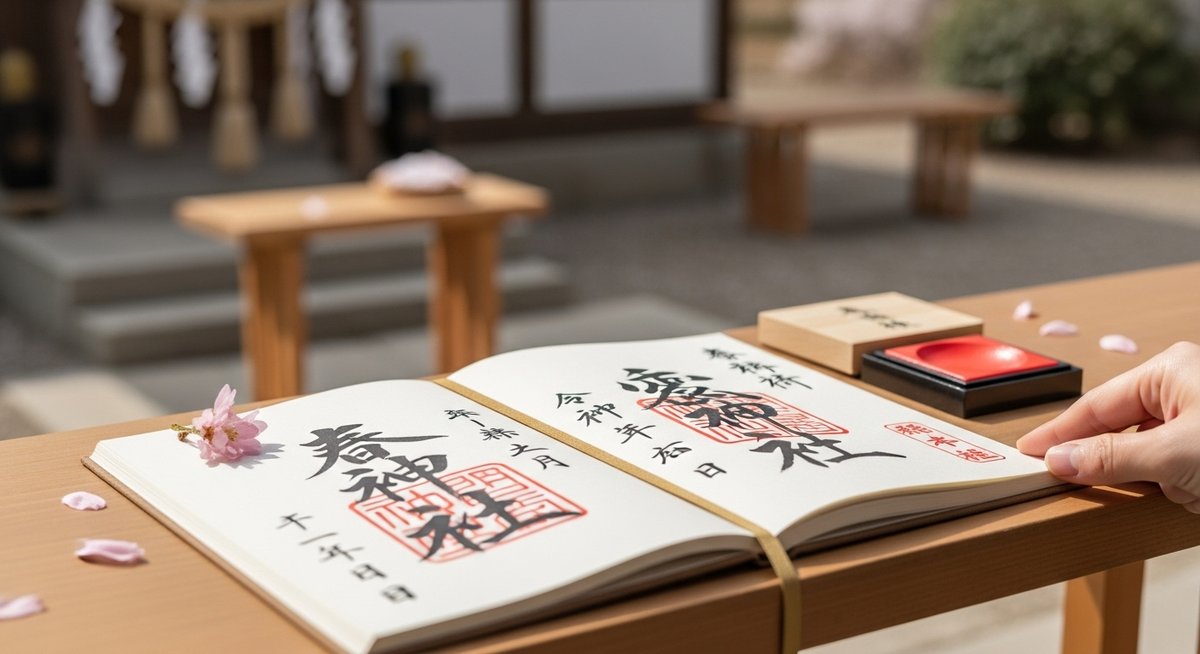

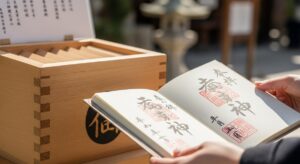

御朱印帳は開いた状態で授与所に渡す

御朱印帳は開いた状態で授与所に渡すのが一般的です。向きやページを指定する場合は丁寧に伝えるとスムーズに進みます。

開き方を間違えると書き手が困ることがあるため、事前に向きを確認しておくと良いです。

待ち時間がある時は預けて参拝する

混雑時や書き手の都合で待ち時間が生じることがあります。その際は一旦預けて参拝して戻る選択が可能な場合が多いです。

預ける際は戻る予定時刻を確認し、連絡先が必要な場合は伝えておくと安心です。

お釣りが出ないよう小銭を用意する

授与料や初穂料は小銭で用意しておくとスムーズです。お釣りの手間を減らす心配りは現地の負担を軽くします。

金額は寺社によって異なるため、おおよその相場を事前に確認しておくと安心です。

墨が乾くまでそっと待つ

墨が乾く前に閉じると汚れやにじみの原因になります。書いてもらったら十分に乾かしてから閉じましょう。

乾燥時間は夏と冬で差があるため、場所や季節に応じて配慮してください。

カバーや専用袋で汚れや折れを防ぐ

専用のカバーや袋を使うと持ち運び時の汚れや折れを防げます。特に旅行中は保護グッズがあると安心です。

長期保存する場合も直射日光や湿気を避け、風通しの良い場所で保管してください。

忘れた時の書き置きや後日受け取りの対応

御朱印帳を忘れた場合、書き置きを渡してもらえることがあります。後日受け取りや郵送に応じる寺社もあるため、事前に確認すると安心です。

書き置きは貼る際に傷めないよう注意して保管してください。

転売や譲渡は避ける

御朱印帳や御朱印は個人的な信仰の記録として扱うべきものです。転売や安易な譲渡は避け、尊重して保管しましょう。

他人に渡す場合も相手の意向を確認し、適切な形で行ってください。

まずは表題を書くか氏神様の御朱印を1ページ目に残すと迷わない

最初は表題だけを書いておくか、地元の氏神様や特別な寺社を1ページ目にするのが迷わず始められる方法です。どちらもシンプルで意味が伝わりやすく、後から柔軟に変更できます。

帳面を使い始めると自然と集め方や好みが見えてきます。まずは気負わず一歩を踏み出してください。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!