一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

御朱印帳の最後のページは意外と悩む場所です。残りページの扱い一つで、見た目や保管のしやすさ、次の御朱印帳への移行方法まで変わります。ここでは最後のページをすぐに使えるようにする方法や、礼儀、紙の違いによる扱い方、長持ちさせる工夫まで、実用的で分かりやすくまとめます。参拝時のマナーや保護方法も含めて解説するので、すぐに活用できます。

御朱印帳の最後のページをすぐに活用する方法

最後のページをどう使うかで、御朱印帳全体の印象が変わります。まずは残りのページ数や紙質を確認し、どのような用途に向くかを判断しましょう。旅の思い出をまとめるか、次の帳への案内を入れるかなど目的を決めると決めやすくなります。

実際に使う際は、見た目と保存性を重視します。貼り物をする場合は糊の種類や位置に注意し、御朱印が重ならないように配置しましょう。もし紙が薄ければ、裏面への転写やインクのにじみを避けるために台紙や厚紙を挟む方法がおすすめです。

見た目の工夫としては、最後のページを扉のようにして旅程の写真や日付を一緒に貼る使い方があります。簡単なラベルや小さな見出しを付けるだけでまとめやすくなります。また、次の御朱印帳への「引継ぎメモ」を入れておくと、自分の巡拝履歴がつながりやすくなります。

保管面では、カバーやビニールポケットを活用すると長期間美しい状態を保てます。頻繁に開く場所になるため、端の保護や角の補強も忘れずに行ってください。

残りページをまず確認する

まずは最後のページ以外に残っているページ数と紙質を確認してください。残りページが少ないと後から追加しづらくなるため、最初に使い方を決めておくと無駄がありません。

紙質は重要な判断材料です。和紙の厚さや裏写りのしやすさを見て、貼り物や色の濃いインクを使っても問題ないかをチェックしましょう。薄い紙なら写真や厚みのあるものは避けた方が無難です。

また、御朱印の大きさや位置も確認します。朱印や墨書きがある場合は、その周囲に余裕を残して配置することが大切です。ページの端まで使うと保管時に傷みやすくなるため、少し余白を残すと長持ちします。

見た目を整えたい場合は、最後のページにあらかじめ小さな枠やメモ欄を作っておくと貼り付けやすくなります。簡単なラベルを付けて日付や場所を記す習慣をつけると、後で見返したときにも分かりやすくなります。

裏表をどう扱うか決める

裏面を使うかどうかは紙質と好みで決めます。両面を使いたい場合は、裏写りを防ぐために間に薄い紙や和紙を挟むと安心です。片面だけ使うと見開きで見やすく、書き手にも配慮できます。

裏面を書いてもらう際は、授与所の方に一言伝えるとスムーズです。寺社によっては裏面への書き入れを避けるところもあるため、事前に確認しておくとトラブルを避けられます。

貼り物をする場合は、裏面の強度を考慮して接着方法を選びましょう。薄い紙に直接糊を付けると波打ちやしわが出ることがあります。両面テープや台紙で裏打ちする方法が安心です。

最後に、見た目の統一感を重視するなら、裏表で色や素材を揃えると落ち着いた仕上がりになります。旅の記録として使う場合は、書き込みや写真配置のルールを決めておくとまとめやすくなります。

書き置きや貼り付けの保護方法

書き置きの御朱印や写真、切符を貼る際は、適切な保護を行うことが大切です。直接貼ると紙が傷むことがあるため、薄い台紙に貼ってから御朱印帳に貼る方法をおすすめします。

糊は水分の少ない両面テープやフォトテープを使うと紙が波打ちにくくなります。また、貼る位置に透明な保護シートや薄いフィルムを重ねると摩擦や汚れから守れます。

長期保存を意識するなら、酸性の少ない材料を選ぶと変色や劣化を防げます。市販のアルバム用資材や無酸性の台紙を使うと安心です。

貼り方は見た目を考えて余白を残すとバランスが良くなります。角を糊で押さえるだけでなく、上下や左右を均等に整えることでページ全体が綺麗にまとまります。

記念や旅の記録を最後に残す案

最後のページは思い出の締めくくりにぴったりです。旅先の写真や参拝日、ちょっとした感想を書いておくと、後で見返したときに記憶がよみがえります。

具体的なレイアウトとしては、上部にタイトル、中央に写真や切符、下部に日付や場所のメモを入れると見やすくなります。小さなイラストやスタンプを加えるのも雰囲気が出ます。

また、巡拝の区切りとして「最後のページに総括」を書くと、自分の歩みがまとまります。文字だけでなく小さな地図やルートメモを入れておくと、どのように巡ったかが分かりやすくなります。

記念品としての価値を高めたいときは、ラミネート加工や専用ケースに入れて保管すると劣化を防げます。旅の締めくくりとして大切に扱ってください。

次の御朱印帳への引継ぎ方

次の御朱印帳に移す際は、どの情報を残すかを決めてから作業するとスムーズです。訪れた寺社の一覧や印の写真をスキャンして保存しておくと、新しい帳でも連続性が保てます。

移行方法としては、最後のページに簡単な目次や次の帳の開始日を書いておくと後で分かりやすくなります。引継ぎ用の小さなカードを挟んでおくのも有効です。

新しい御朱印帳には、過去の代表的な御朱印の縮小写真や場所メモを入れておくと、これまでの記録と繋がりが感じられます。冊子の表紙に小さなラベルを付けてシリーズ化しておくと管理しやすくなります。

保存面では、古い御朱印帳は湿気や直射日光を避けて保管してください。必要ならば専門の修復サービスに相談すると長く保存できます。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

最後のページに御朱印を頼むときの礼儀と伝え方

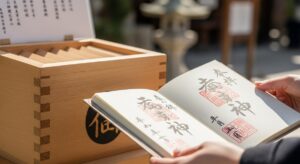

最後のページに御朱印をお願いする場合は、基本的な参拝の礼儀を守ることが大切です。まずは本堂で一礼し、心を込めて参拝してから授与所に行きましょう。

授与所でお願いするときは、御朱印帳を開いた状態で渡すと書き手が位置を確認しやすくなります。どのページに書いてほしいかを手短に伝えると丁寧です。

お布施や初穂料の準備も忘れずに。事前に金額が掲示されている場合はそれに従い、無い場合は常識の範囲で用意すると良い印象になります。

待ち時間が長くなりそうな場合は周囲の参拝者に配慮して静かに待ちましょう。書き手が忙しいときは、焦らず順番を待つ姿勢が大切です。

参拝を先に済ませる

御朱印をいただく前に本堂や社殿での参拝を済ませることが基本です。参拝は心を落ち着ける時間となり、その後の御朱印の受け取りも円滑になります。

参拝のマナーを簡単に整えてから授与所へ向かうことで、書き手や他の参拝者に対する配慮になります。余裕を持って行動することが大切です。

参拝後は手水や服装の乱れがないかを軽く確認しておくと、授与所でのやり取りがよりスムーズになります。

授与所には開いた状態で渡す

御朱印帳はお願いするページを開いた状態で渡すと、書き手がすぐに書き始められます。ページを指で示しながら一言添えると親切です。

閉じたまま渡すと書き手がページを探す手間が増えるため、あらかじめ場所を示しておくことを心掛けてください。紙の端や角が痛んでいないかも軽く確認しておくと良いです。

渡す際は両手で丁寧に扱い、感謝の気持ちを伝えると気持ちよく受け取ってもらえます。

お布施やお金の準備のコツ

御朱印の授与には通常お布施や初穂料が必要です。事前に金額が表示されているか確認し、札や小銭を用意しておくと慌てずに済みます。

財布から直接出す際は、整えて清潔感のある状態で渡すことを心掛けましょう。あらかじめ小銭入れに分けておくと支払いがスムーズになります。

ない場合は無理に多く出す必要はありませんが、常識的な範囲での準備をすると安心です。感謝の言葉を添えると良い印象を与えます。

裏面に書いてもらう場合の声かけ

裏面に書いてほしいときは「裏面でもよろしいでしょうか」と一言添えて確認をとってください。寺社によっては裏面を使わない方針のところもありますので、無断でお願いしないようにしましょう。

紙の状態や墨写りのリスクがある場合は、書き手から助言があることもあります。その場合は素直に従うとトラブルを避けられます。

お願いするときは相手の作業の負担にならないよう配慮し、短い会話で伝えることを心がけてください。

長時間待つときの対応

混雑時や書き手が少ない場合は待ち時間が長くなることがあります。周囲に迷惑をかけないよう、静かに待つ場所を選びましょう。

長時間待つ見込みがある場合は、一旦参拝や境内散策をしてから戻るのもよい方法です。順番を飛ばさないように受付で確認しておくと安心です。

体調管理にも気を付け、無理をせずに対応してください。待ち時間が読めないときは他の参拝者の流れを見て行動すると良いでしょう。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

蛇腹式とノート式で最後のページの扱いが違う理由と見分け方

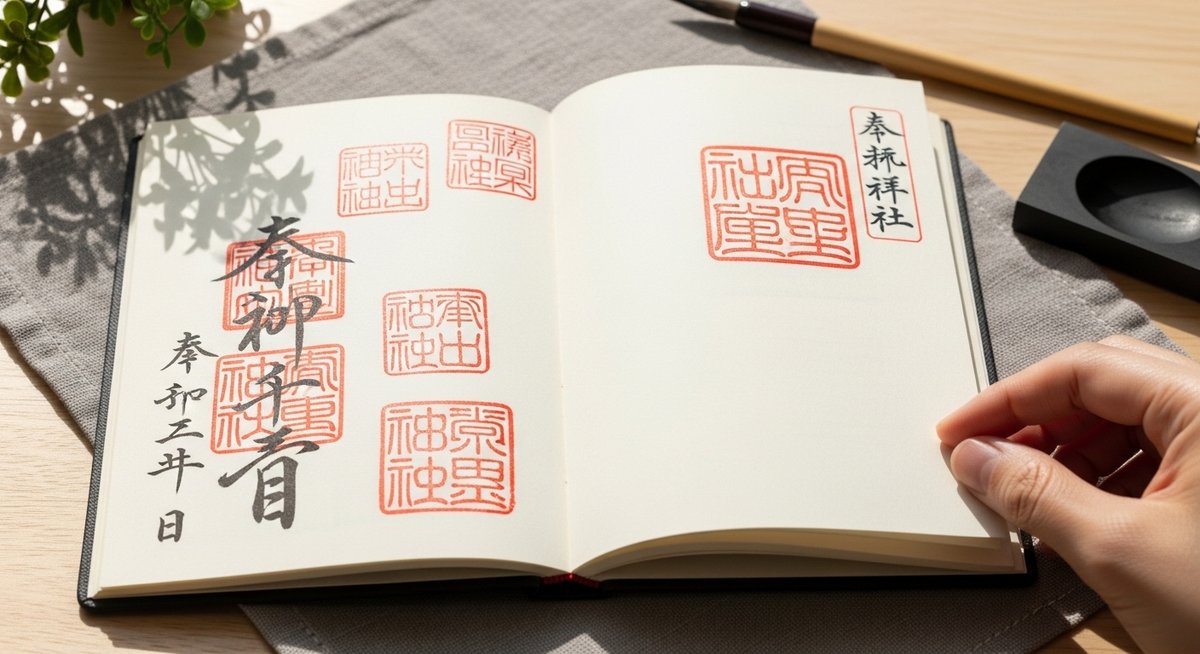

御朱印帳には蛇腹式とノート式があり、最後のページの扱い方が異なります。まずは自分の帳がどちらかを見分けることが重要です。構造の違いで保存方法や貼り物の向きが変わります。

蛇腹式は見開きで使いやすく、表裏の関係が独特です。ノート式はページ単位で扱えるため、貼り物や裏面利用がしやすいことが多いです。用途に応じて適切な保護や使い分けをしましょう。

蛇腹式の最後ページの特徴

蛇腹式は紙が折り重なった構造で、見開きで連続した絵や印を楽しめるのが特徴です。最後のページは折り返しの端に位置するため、折れやすさに注意が必要です。

貼り物をする場合は、ページの厚みや折れの影響を受けやすいので、薄い素材を選ぶとよいでしょう。裏写りの心配が少ない場合でも、折り目付近の摩耗に気を付けてください。

保存するときは、折り目部分を強化するために透明の保護テープや角補強を行うと長持ちします。見開きでの見映えを優先するなら、最後の見開きを大きな一枚としてデザインするのも一案です。

ノート式の最後ページの見つけ方

ノート式はページが綴じられているタイプで、最後のページは冊子の最後尾にあります。見つけやすく、ページ単位での取り扱いが簡単です。

このタイプはページごとに貼り物ができるので、写真や切符を貼る際に台紙を挟んだり、専用ポケットを使ったりしやすいメリットがあります。ページが独立しているため、裏写りの心配がある場合は片面だけ使う判断がしやすいです。

保存する際は綴じ部分に負担をかけないよう、重い素材は避けると良いでしょう。最後のページを使う際は、背表紙側の近くに配置するとバランスが取りやすくなります。

最初のページの扱いと最後ページの関連

最初のページと最後のページは帳全体の印象を決める重要な場所です。最初に扉のようなページを作れば、最後に締めのページを置いたときにまとまりが出ます。

帳を始める際に見出しや目次的なページを作っておくと、最後のページにまとめを書くときに参照しやすくなります。逆に最初を飾らなければ最後でまとめて全体を振り返るのも良い方法です。

見開きで統一感を出すために、最初と最後で色や素材を揃えると、保存したときに美しさが保たれます。両端を意識してデザインするとコレクションとしての価値も高まります。

左開きと右開きでの注意点

御朱印帳には左右どちらかで開くタイプがあり、書き手の扱いやすさにも影響します。左開きの場合は左側の余白に注意し、右開きでは右側の端を意識して配置します。

海外製や特殊な帳面は開き方が異なることがあります。授与所の方に見せる前にどちらで開くか確認しておくと、書き手が位置を取りやすくなります。

写真や切符を貼るときも開き方に応じて右左の重心を調整すると見た目が整います。保存用のカバーを選ぶ際は開き方に合ったものを選んでください。

裏面を使うときの紙の強さの確認

裏面を利用する場合は、紙の厚みと強度を確認しましょう。薄い紙はインクが裏写りしやすく、貼り物で波打ちやすくなります。

強度が心配なときは、無酸性の補強紙を挟むか、台紙で裏打ちしてから使用する方法があります。特に朱印が濃い場合は、裏面利用でにじみが起きないかテストしておくと安心です。

紙の繊維や和紙の種類によっては、時間経過で変色しやすいものもあります。保存を見越して素材を選ぶことが重要です。

厚紙の貼り付けが向くかどうか

厚紙は見栄えが良く記念品の保護にもなりますが、御朱印帳の綴じや折れ部分に負担をかけることがあります。蛇腹式では厚紙の使用は控えめにした方が安全です。

ノート式では厚紙を台紙として使用しやすく、写真や切符の保護に向きます。ただし重さで綴じが緩む可能性があるため、薄めの厚紙を選ぶと扱いやすくなります。

貼る際はページのバランスを考えて、重心が片寄らないように配置してください。表紙側に寄せると帳全体の開きが良くなります。

ページ番号や目印の付け方

最後のページを見やすくするためにページ番号や小さな目印を付けると便利です。番号は鉛筆で薄く書くか、剥がせるラベルを使うと後で触っても目立ちません。

目印はシンプルに日付や訪問地の略称を記す方法がおすすめです。見返すときに探しやすくなるだけでなく、次の帳への移行時にも役立ちます。

目印はページ角に小さなタブを貼る方法もありますが、過度に大きくすると収納時に引っかかることがあるため注意してください。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

最後のページを活かすアイデアと長持ちさせる方法

最後のページは自由度が高い場所です。写真や切符、短いメモを組み合わせて旅の締めくくりにふさわしいページに仕上げましょう。保存性を高める工夫も併せて紹介します。

保護にはカバーや補強テープ、無酸性の台紙を使うと安心です。日常的に取り出す機会が多い場所なので、角の補強や透明カバーでの保護は効果的です。

写真や切符を貼って旅の記録にする

写真や切符を貼ると視覚的に楽しいページになります。貼る前に配置を試してから接着するとバランスが良くなります。

切符はそのまま貼るとインク移りや劣化が早いことがあるため、薄い台紙に貼ってから貼り付けると安全です。写真は小さめにプリントするとページに収まりやすくなります。

写真の角を丸く切ると見た目が柔らかくなり、摩擦でめくれにくくなります。貼り付けには剥がせるテープやフォトコーナーを使う方法もあります。

小さなメモを添えて思い出に残す

短い一言や日付、感じたことを書いた小さなメモを貼ると個人的な意味が深まります。紙の色や筆記具をそろえると統一感が出ます。

メモは日付や場所を書いておくと後で見返したときに役立ちます。薄い紙を使うとページが厚くなりにくく、長期保存に向きます。

メモを貼る位置は写真や御朱印の邪魔にならない余白を選ぶと見やすくなります。読みやすさを意識して文字サイズを整えてください。

御城印や御朱印以外の保管方法

御城印や他の紙物も最後のページで保管できますが、サイズや厚みによっては別フォルダに入れることを検討しましょう。専用のポケットアルバムやファイルが便利です。

大きめのものは折りたたむと傷む可能性があるため、別の保存方法を用意すると良いです。重要なものは無酸性の封筒や箱で保管してください。

小さい紙物はポケットやポチ袋に入れてまとめておくと散らばらずに済みます。ラベリングしておくと探しやすくなります。

表紙やカバーで最後のページを守る

表紙やカバーは帳全体の保護に直結します。耐久性のある素材や撥水加工のカバーを選ぶと長持ちします。

カバーの内側にポケットを付けると、最後のページに貼る予定の小物を一時的に保管できます。角の保護材を追加するとページの擦れを防げます。

見た目も大切ならば、布製のカバーや和紙風の素材で統一感を出すと風合いが増します。

古くなったときの修理方法

紙が傷んだときは、無理に直そうとせずに専門の修復屋に相談するのが安心です。簡易的な補修なら、無酸性のテープや台紙で裏打ちする方法があります。

角が裂けている場合は角補強シールを使うと補修が簡単です。色あせが気になるときは、直射日光を避けて保管場所を見直してください。

重度の損傷がある場合は、写真やスキャンでデータ保存をしてから専門家に依頼することをおすすめします。

次の帳を用意するタイミング

新しい御朱印帳は、今の帳が使い切れそうになったら用意しておくと安心です。旅行前や季節の変わり目など、節目に合わせて新しい帳を選ぶと気持ちの区切りがつきます。

購入時は紙質やサイズ、蛇腹かノート式かを確認して、自分の使い方に合ったものを選んでください。複数冊をテーマ別に使い分けるのも管理がしやすくなります。

御朱印帳の最後のページで迷った時の判断の目安

迷ったときは、紙質と保存性、書き手への配慮を基準にしてください。薄い紙なら裏面や厚みのある貼り物は避け、保存が大切なら台紙やカバーで補強するのが安心です。

授与所でお願いする前には一言確認を入れ、書き手の意向に従うことを優先しましょう。見た目を整えたい場合は余白を残して配置し、後で見返したときに読みやすい工夫を心がけてください。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!