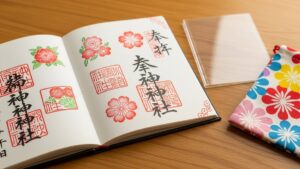

一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

御朱印帳は見た目だけで選ぶと、後で困ることがよくあります。集める場所や持ち歩き方、貼る御朱印の大きさなどで最適なサイズは変わります。ここでは用途別におすすめの大きさや寸法の目安、見開きや書き置きへの対応方法、素材や製本の違いによる使い勝手の差、よくある困りごとの対処法まで、わかりやすく整理してお伝えします。自分の習慣に合った御朱印帳選びに役立ててください。

御朱印帳の大きさは使い方で決めると後悔しない

御朱印帳は使い方を基準に選ぶと満足度が高くなります。神社巡り中心かお寺中心か、見開きや書き置きが多いか、持ち歩く頻度や保管方法によって必要な幅や高さ、紙の厚さが変わります。最初に自分の行動パターンを整理しておくと選びやすくなります。

日常的に神社だけをまわるなら小さめでも問題ありませんが、お寺の大きな見開きや特殊な御朱印を受けることがある場合は余裕を持ったサイズが必要です。書き置きを貼る習慣があるなら貼り位置や余白も確認します。

持ち歩きを重視するなら外寸や厚み、カバーとの相性をチェックしましょう。逆に保管や見栄えを重視するなら表紙の素材や背幅、背表紙のデザイン性も重要です。用途に合わせた選び方を知ると無駄が減ります。

また、将来的にコレクションを増やす予定がある場合は、幅やページ数に余裕があるものを選ぶと便利です。どの場面が多いかを考えてから最適な一冊を選んでください。

神社中心なら小判サイズが便利

神社で授与される御朱印は、比較的コンパクトなものが多いため小判サイズが使いやすいです。軽くて持ち運びやすく、手に取りやすい大きさなので参拝中に扱いやすい点が魅力です。

小判はバッグやジャケットの内ポケットにも収まりやすく、荷物を減らしたい日や複数社を短時間で巡る日にも便利です。表紙も小さめなので収納スペースを取らないのも利点です。

ただし、神社でも見開きを受ける場合や、書き置きを多く貼る場合は幅が不足することがあります。事前に集めたい御朱印のサイズ感を把握しておくと安心です。

軽さと手軽さを重視する人には小判が向いていますが、用途に合わせて余裕を持った選択を心がけると後悔が少なくなります。

お寺や見開きを重視するなら大判がおすすめ

お寺で授与される御朱印は、見開きのサイズが大きいものや墨書が堂々としているものが多いため、大判サイズが合います。見開きが美しく収まり、余白が確保できるので書き込みが映えます。

大判は見た目の迫力があり、コレクションとして飾ると存在感があります。保存する際にも大判なら紙の折れやはみ出しを防ぎやすく、仕上がりがきれいに見えます。

反面、重さやかさばりが気になるため、旅行や巡礼で持ち歩くときはケースやバッグの選び方に注意が必要です。持ち運びの負担を減らすために軽量な素材や布ケースを併用すると便利です。

見開き重視で選ぶなら、大判のメリットを活かして余裕あるサイズを選んでください。

両方行く場合は中間サイズが使いやすい

神社とお寺を両方よく巡る人には中間サイズが使いやすいです。小判ほど小さくなく、大判ほどかさばらないため、どちらの御朱印にも対応しやすいバランス型と言えます。

中間サイズは見開きにもある程度対応でき、普段使いの携帯性も保てます。書き置きを貼るときや特殊な大きさの御朱印が増えても、多少の余裕は確保できます。

初めて複数の場所を回ることが多い人や、どちらのタイプも集めたいと考えている人には最初から中間を選ぶと選び直す手間が減ります。用途の幅が広い選択肢としておすすめです。

選ぶ際は実際の寸法を確認して、自分のバッグや保管場所との相性も確かめてください。

書き置きを貼るなら幅に余裕があるものを選ぶ

書き置きの御朱印を貼る機会が多いなら、帳面の幅に余裕があるものを選びましょう。貼ったときに端がはみ出さないか、余白があるかを確認することが重要です。余白がないと見栄えが損なわれます。

貼る方法や位置によっては見開きにまたがることもあるため、見開き対応の幅やページの折り返しがしっかりしているかも確認してください。貼り付けに適した糊やテープが使える紙かどうかもチェックします。

貼り付け後の保管や閲覧を考えると、余裕のある幅は長期保存での安心感につながります。貼る頻度が高い場合は、初めから大きめの寸法を選ぶと便利です。

持ち歩き重視なら外寸と厚みを確認する

持ち歩きを重視するなら外寸と厚みの確認が欠かせません。バッグに入るか、電車や歩きでかさばらないか、専用カバーが使えるかを事前に確かめましょう。とくに厚みはページ数や紙の厚さで大きく変わります。

外寸が大きすぎると鞄での扱いにくさや落下のリスクが増します。逆に薄すぎると背表紙が折れてしまうこともあるため、適度な厚みと丈夫な表紙を選ぶことが大切です。

携帯性を重視する場合は、軽量な蛇腹式やカバー付きのものを検討すると安心です。実際に手に取って収まり具合を確認すると失敗が少なくなります。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

代表的な御朱印帳のサイズと寸法

御朱印帳にはいくつかの代表的なサイズがあります。小判・大判・中間のほか、横長やミニサイズなどもあり、それぞれ特徴があります。寸法はメーカーや職人によって微差があるため、購入前に実寸を確認することが大切です。

寸法に慣れておくと、見開きの受け幅や書き置きの貼付を想定しやすくなります。ここでは各タイプの目安を示し、選び方の判断材料を提供します。

小判サイズの寸法目安

小判サイズは持ち歩きやすさを重視した定番サイズです。おおむね縦16cm前後、横11cm前後が目安となります。ポケットにも収まりやすく、複数持ち歩くことを考える人に向いています。

ページの幅がコンパクトなので、小さな朱印や印章が中心の神社巡りには最適です。ただし見開きや大判の書体には対応が難しいため、用途を考えて選ぶ必要があります。

素材や製本によっては誤差が出るため、実寸表記を確認すると安心です。実際の使い勝手を重視するなら、手触りや開きやすさも確かめてください。

大判サイズの寸法目安

大判サイズはゆとりのある表示が可能で、見開きを受ける場面に適しています。おおむね縦18〜20cm、横12〜14cm前後のものが多いです。広い余白があるため、墨書や押印が映えます。

保存や展示を考える場合も大判は見栄えが良く、額装などにも向いています。ただし持ち運びの際はカバーやケースを工夫する必要があります。

和紙や厚紙を使った丁寧な作りのものが多く、長期保存にも向いています。購入時は背幅や折り返しの強さも確認してください。

横長やミニサイズの特徴

横長やミニサイズは個性的な選択肢です。横長は見開きでのデザイン性を重視する場合に便利で、風景や特殊な印を横に広げて収めやすくなります。横幅が広い分、バッグでの収まりを確認してください。

ミニサイズは子供向けや手軽に始めたい人向けで、縦横ともに小さめです。携帯性は抜群ですが、大きな朱印には対応しにくい点に注意が必要です。

用途に応じて選ぶと良いですが、扱いやすさと表現の幅のバランスを考えることが大切です。

見開きの幅と高さの考え方

見開きを美しく収めるには、帳面の幅と高さのバランスが重要です。見開きで受ける場合は、見開き時の横幅が片面の横幅の2倍に近いか、それ以上の余裕があるものが安心です。

高さは書き手が書きやすい余白を確保できるかどうかに影響します。高すぎると持ちにくく、低すぎると文字が切れる場合があります。実際に見開きのイメージを想像して選んでください。

製本方式で見開きの開きやすさが変わる点も考慮しましょう。蛇腹式は開きが良く見開き向きです。

表紙寸法と帳面寸法の違い

表紙寸法は帳面の外寸、帳面寸法は中の紙の実寸を指します。表紙が外側で余裕を持たせてある場合、中の帳面より若干大きく作られていることがあります。

表紙が小さいと帳面の端が露出することがあるため、保護の点で注意が必要です。購入時は表紙の内側寸法や引っ掛かりがないかも確認しましょう。

また、表紙素材によっては外寸が変わるので、表示されている寸法のどちらを指すかを確認すると安心です。

一般的な単位と測り方のコツ

寸法はセンチメートルで表示されることが多く、縦×横×厚みの順で表記されることが一般的です。実測する際は平らな場所でメジャーを使い、閉じた状態と見開きの状態両方を確認すると誤差が分かりやすいです。

厚みはページ数や紙質で変わるため、実際に持ってみて収まり具合を確かめると良いでしょう。ネット購入時は寸法表記の確認とレビューを参照することをおすすめします。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

用途別におすすめする御朱印帳の大きさ

用途によって最適な御朱印帳は異なります。神社・お寺・書き置き・巡礼・初心者向けなど、目的をはっきりさせると選びやすくなります。ここでは用途別に使いやすい大きさや注意点を紹介します。

選ぶ際は実際に扱う場面を想像し、バッグや保管場所との相性も合わせて考えてください。自分の行動に合った一冊を見つけると集める楽しみが増します。

神社で集める人に向く大きさ

神社中心で集める人は小判や中間サイズが向いています。朱印や押印が比較的小さい場合が多く、携帯性を重視したい場合には小判が便利です。

混雑した参拝時でも片手で扱いやすく、短時間で複数社を回るときに負担になりにくいのがメリットです。バッグの中でも収まりがよく、専用ポーチに入れておくと傷みを防げます。

ただし見開きや大判の御朱印を受ける可能性がある場合は、中間サイズを選ぶと対応力が上がります。

お寺で集める人に向く大きさ

お寺中心の人は大判や見開きに対応したものが安心です。墨書や押印が大きくなることが多いため、幅と高さに余裕があると見栄えが良くなります。

保存や展示を意識するなら大判がおすすめで、額装したときの見映えも良くなります。持ち歩きの際は専用カバーや軽量素材のものを選ぶと負担が軽減されます。

大判はコレクション性も高く、長く保存する目的の人に適しています。

書き置きが多い場所向けの選び方

書き置きが多い場合は、貼ったときにはみ出さない幅と余白を確保できるものを選びます。見開きで貼ることを考えるなら、左右の折り返しや糊しろもチェックしてください。

貼る際の位置決めがしやすいように、余白が均等に取れるサイズが便利です。貼付後の保管を意識して、表紙やカバーで保護できる厚めのものを選ぶと長持ちします。

貼り付け方の工夫も考えながら寸法を選ぶと安心です。

巡礼や旅行で持ち歩く場合の選択

巡礼や旅行で長時間持ち歩く場合は中間か小判の軽量タイプが向いています。鞄の容量や移動手段を考慮して、外寸や厚みを控えめにするのがポイントです。

防水性や耐久性のあるカバーを併用すると、雨や汚れから守れます。移動が多い場面では扱いやすさと丈夫さのバランスを重視してください。

疲れにくい大きさと携帯しやすい形状を選ぶと旅の負担が減ります。

初心者や子供に向く扱いやすいサイズ

初心者や子供には扱いやすい小判サイズやミニサイズがおすすめです。軽くて扱いやすく、始めやすいのが利点です。

見開きや大判は扱いにくいため、まずは小さめで慣れてから大きめに移行する方法もあります。表紙が丈夫で汚れに強い素材を選ぶと安心して使えます。

子供向けにはデザイン性やカラーも重視して選ぶと継続しやすくなります。

コレクションや保存を考えた選び方

コレクションや保存を重視する場合は大判で紙質が良いもの、表紙が堅牢なものが向いています。見開きがきれいに収まる余白と長期保管に耐える素材選びが重要です。

ページ数や背幅を考えて、保管スペースに合うかも確認してください。額装やアルバム保管を想定するなら、寸法に合ったオプションも検討すると良いでしょう。

保存重視なら紙の酸化やカビ対策も意識してください。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

見開きと書き置きへの対応方法

見開きや書き置きへの対応は事前準備と少しの工夫でスムーズになります。幅の確認、貼り方の工夫、糊やテープ選びなど、扱いやすく美しい見栄えを保つポイントを押さえておくと安心です。

ここでは見開きの受け方、書き置きの折り方と貼り方、両面利用の注意点など、実用的な工夫を紹介します。

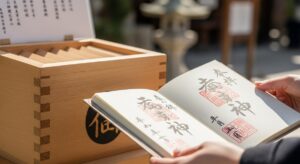

見開きの受け方と帳面の幅チェック

見開きを受ける前に帳面の見開き時の横幅をチェックしましょう。見開き用のスペースが足りないと朱印がはみ出すことがあります。必要なら事前に授与所に確認するのも一案です。

見開き時にページがきちんと平らになるか、綴じ部分が邪魔にならないかも確認してください。蛇腹式は平らになりやすく見開きに向いています。

受けるときは帳面をしっかり固定し、書き手が書きやすいようにスペースを作ると仕上がりが整います。

書き置きの折り方と貼り方の基本

書き置きを貼る際は、折り方と貼り方を工夫するときれいに収まります。折り目はなるべくなら中央を合わせて均等に折り、貼る位置の余白を確保します。

貼るときは仮止めして位置を確かめてから本貼りにすると失敗が少ないです。貼る位置が決まったら端から空気を抜くように貼ると浮きが出にくくなります。

紙質に合った糊を使い、表面が波打たないよう注意してください。

両面を使うときの注意点

両面を使う場合は裏写りやにじみを防ぐために紙の厚さや墨の乾きやすさを確認してください。両面使用が難しい紙もあるため、帳面購入時に紙質を確認しておくと良いです。

貼り付けた場合は厚みが出ることで閉じにくくなることがあるため、重ね方やページ振り分けを工夫しましょう。重要な御朱印は別ページに分けると見やすくなります。

大きい御朱印を貼るときの工夫

大きな書き置きや見開きにまたがる御朱印を貼るときは、見開きの中央付近に継ぎ目がこないように配置します。場合によっては見開き全体を1枚の台紙に貼る方法も考えられます。

はみ出しが予想される場合は、あらかじめ帳面より大きめの台紙に貼ってから帳面に収めると保護と見栄えの点で有利です。

貼ったあとの押さえやコーナー補強も検討すると長持ちします。

糊やテープの選び方と保護法

糊やテープは紙との相性を考えて選びます。酸性の接着剤は避け、無酸性の糊や和紙テープなど保存性の高い素材を選ぶと安心です。テープは目立たない色や薄手のものが使いやすいです。

貼り付け後に表面保護用の透明シートを使う方法や、帳面そのものを厚手のカバーで包む方法もあります。保存を前提にする場合は接着方法を慎重に選んでください。

見開きを美しく保つ保管法

見開きを美しく保つには、直射日光や湿気を避けて保管することが大切です。平らな場所で重ねずに保管すると変形を防げます。湿度管理が難しい場合は除湿剤を併用するとよいです。

定期的にページを開いて風を通すことでカビや黄ばみを防ぎます。大切な見開きは個別に収納し、他のものと接触しないようにしておくと安心です。

素材や製本が使い勝手に与える影響

素材や製本方式は使い勝手に大きく影響します。蛇腹式と綴じ式の違い、紙の厚さ、表紙素材、ページ数による背幅の変化などが日常の扱いに関わります。選ぶ際は見た目だけでなく機能面も確認してください。

ここではそれぞれの特徴と選び方のポイントを説明します。

蛇腹式と綴じ式の違い

蛇腹式は見開きで平らになりやすく、貼り付けや見開きの受けに向いています。折り目でつながっているためページの追加や入れ替えは難しいですが、見栄えは良くなります。

綴じ式は製本がしっかりしており、ページの追加や補修が比較的行いやすいです。持ち運びには耐久性があり、背表紙があるため保護性も高い特徴があります。

用途に応じてどちらが自分に合うかを選ぶと良いでしょう。

紙の厚さが厚みと重さを変える

紙の厚さは帳面全体の厚みと重さに直結します。厚い紙は墨の裏写りを防ぎやすく、貼り付けにも強いため保存性が高いです。

一方で厚い紙はページ数が増えると重くなり、持ち歩きの負担が増します。薄い紙は軽量ですが裏写りや波打ちに注意が必要です。自分の使い方に合わせて適度な厚さを選んでください。

表紙素材で耐久性が変わる

表紙素材は耐久性や手触りに影響します。布張りや和紙張りは風合いが良く装丁性が高い一方、汚れや摩耗には注意が必要です。ビニールや合皮などは防水性や耐久性に優れ、持ち歩きに適しています。

用途や保管環境に合わせて表紙素材を選ぶと長持ちします。

ページ数で背幅がどう変わるか

ページ数が増えると背幅が厚くなり、外寸やカバーの対応を確認する必要があります。多ページの帳面は収納時にかさばるため、保管スペースも考慮しましょう。

背幅が太くなると表紙の強度も重要になります。長期保存やコレクションを考える場合は、背表紙がしっかりしたものを選ぶと安心です。

オーダーで相談する際の伝え方

オーダーで御朱印帳を作る場合は、使用目的(神社中心・お寺中心・見開き重視・書き置き多めなど)を明確に伝えると仕上がりがイメージに近くなります。表紙の素材、ページ数、紙の種類、外寸の具体的な数字も伝えるとスムーズです。

受ける御朱印の最大サイズや、持ち歩きの頻度、保存方法も合わせて伝えると適切な提案を受けられます。

既製品の表示で確認するポイント

既製品を購入する際は、表記されている外寸・帳面寸法・ページ数・紙の種類を確認してください。写真だけで判断せず、実寸表記があるかをチェックすると失敗が少なくなります。

レビューや実際の使用者のコメントも参考になります。特に厚みや開きやすさに関する意見は購入判断に役立ちます。

よくあるサイズの困りごとと対応アイデア

御朱印帳を使う中で生じるサイズの困りごとは工夫次第で解決できます。はみ出し、貼り付け失敗、カバーの不一致など、よくある問題と対策を知っておくと安心です。

ここでは具体的な場面ごとに手軽にできる対応策を紹介します。

御朱印がはみ出すときの対処法

御朱印がはみ出す場合は、次のどちらかを検討します。帳面の大きさを上げるか、御朱印を受ける側で見開きや別紙対応をお願いする方法です。受ける前に大きさを伝えて相談すると対応してくれることがあります。

貼る場合は台紙を使ってはみ出し部分を保護する方法も便利です。応急的には折り方や位置を工夫してはみ出しを抑えることができます。

書き置きが大きすぎるときの折り方

書き置きが大きすぎるときは、均等に折りたたんで帳面に収めるのが基礎です。中央を基準にして折り目を揃え、厚みが出る場合は周辺ページとバランスを取りながら貼ると収まりがよくなります。

場合によっては見開き全体を使って貼るか、別の台紙に貼ってから帳面に収納する方法も有効です。

カバーが合わないときの調整法

カバーが合わないときは、布やフェルトなどでインナーを作って隙間を埋める方法があります。ゴムバンドや留め具を追加して安定させるのも手軽で効果的です。

市販の汎用カバーをカスタマイズすることで、既製品の不一致を解消できます。縫製や粘着補強でフィット感を高めると扱いやすくなります。

サイズ違いの帳面を携帯する工夫

サイズ違いの帳面を同時に携帯する場合は、薄型ポーチや仕切りのあるバッグを使うと取り出しやすく収納しやすいです。帳面ごとに布カバーを付けると保護と識別がしやすくなります。

持ち歩き時は重心を考えて配置すると衝撃を避けられます。複数持ちする場合は用途別に分けて収納すると混乱が少なくなります。

小さすぎる場合の代替利用の提案

御朱印帳が小さすぎて使いにくい場合は、メモ帳やスケッチブックとして活用するのも手です。思い出の写真や小物を一緒に貼ってアルバム代わりにするのも良い方法です。

別用途に回すことで無駄にならず、創意工夫で新しい楽しみ方が生まれます。

古い御朱印帳を別用途で活かす方法

古い御朱印帳は日記や旅の記録、写真アルバムとして活かせます。表紙をリメイクしてインテリアにするアイデアもあります。和紙や布を使って新たな表情を作るのも楽しいです。

ページを一部切り離してコラージュ素材にするなど、創作に使うこともできます。思い出を無駄にせず活用する選択肢を検討してみてください。

おすすめサイズのおさらい

御朱印帳選びで重要なのは使い方を明確にすることです。神社中心なら小判、見開きや保存性を重視するなら大判、両方回るなら中間サイズがバランス良く使えます。書き置きが多い場合は幅に余裕を持ち、持ち歩き重視なら外寸と厚みを確認してください。

素材や製本方式、ページ数も使い勝手に影響しますので、実寸や紙質、表紙素材をチェックして選びましょう。自分の巡る場所や保管方法を想像して、最適な一冊を見つけてください。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!