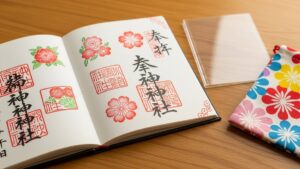

一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

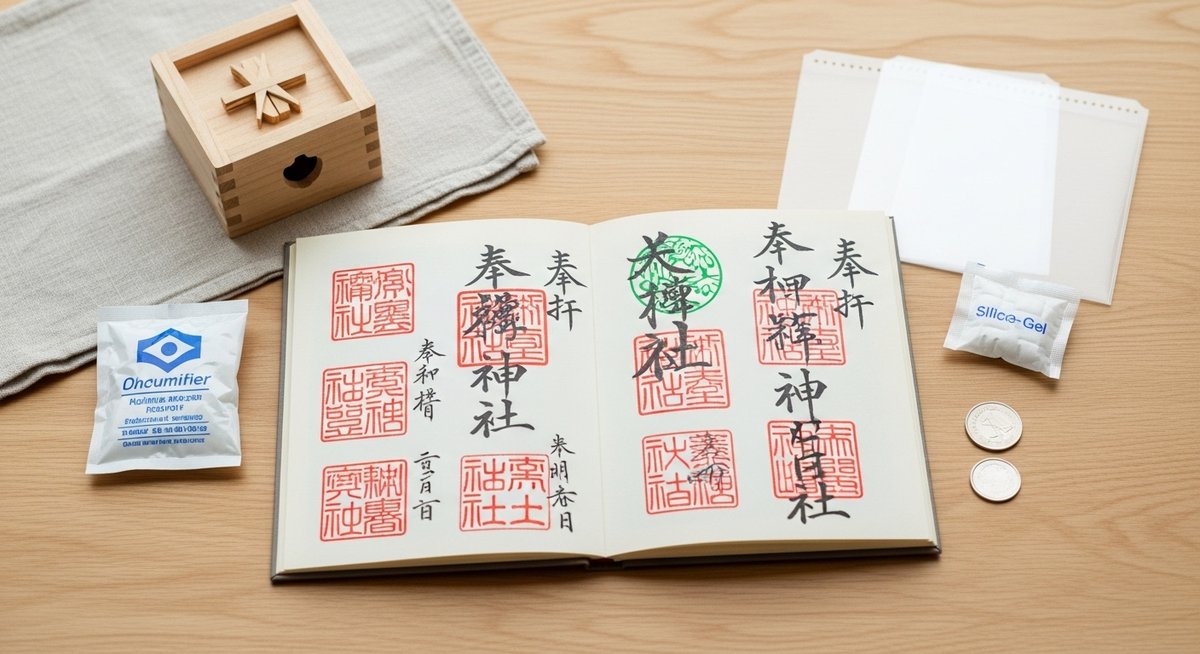

御朱印は参拝の記念と祈りの証として大切にしたいものです。紙質や墨、朱印の朱色は保存状態によって変わりやすく、ちょっとした扱いの違いで変色やカビにつながります。ここでは日常でできる簡単で効果的な保管法を、用途別や特殊な御朱印ごとに分けてわかりやすく解説します。長く美しく保つためのポイントを順に確認していきましょう。

御朱印の保管で今すぐ守りたいポイント

御朱印を守るためにまず意識したいのは「湿気」「直射日光」「汚れ」の三つです。これらは劣化を早める主な原因なので、日常の扱い方で大きく差が出ます。湿度や温度管理、直射日光を避けること、そして表面の汚れを放置しないことが基本になります。

また、書き置きと帳面(御朱印帳)への直書きでは適した保存方法が異なります。保存前に軽く乾かす、専用の収納に入れる、定期的に状態を確認する習慣をつけることで、劣化を抑えられます。すぐに実行できる具体的な手順を次の項目で詳しく説明します。

湿気とカビを最小限に抑える基本対策

湿気は紙や墨にとって最大の敵です。まずは保存場所の湿度を把握しましょう。梅雨時や冬場の結露が起きやすい場所は避けることが重要です。押し入れや床下収納は湿気がこもりやすいので注意してください。

保存時には通気性のある布や和紙で包むと湿気がこもりにくくなります。ビニール袋にそのまま入れると内部で結露しやすくなるため、密閉する収納は湿度管理ができている場合に限ります。シリカゲルなどの乾燥剤を併用すると効果的です。

もしカビの発生に気づいたら、まずは乾燥した清潔な環境に移し、軽い表面のほこりは柔らかい刷毛や乾いた布でそっと払ってください。水やアルコールで拭くと墨や朱色がにじむおそれがあるため避けてください。

直射日光と高温を避ける理由

直射日光は紙の黄変やインクの色褪せを招きます。窓辺や屋外に近い場所での保管は控え、カーテンやブラインドの影響がある場所も避けましょう。特に夏場は窓際で温度が上がりやすく、紙が乾燥してひび割れや変形が起きることがあります。

高温の環境は紙の劣化を早め、接着剤や朱肉の成分が変化してにじみを引き起こす場合があります。温度差の激しい車内や直射が当たる棚の上段は避け、できれば常温に近い場所に保管してください。

長期保管する場合は、日の当たらないクローゼットの中段や押し入れの中央部分など、温度と光が安定している場所を選ぶと安心です。

書き置きと直書きで扱いを分ける方法

書き置き御朱印は紙そのものを保存するため、折れや湿気のダメージに弱い特徴があります。まずは汚れを避けるために表裏を確認し、必要なら薄紙で挟んでから専用のホルダーやアルバムに入れると良いでしょう。

御朱印帳に直書きされたものはページの綴じ方や紙質にやさしく保管することが大切です。冊子として保管する場合は、重いものを上に置かないようにし、ページが密着しないように薄紙を挟む方法も有効です。

どちらの場合も、朱印の部分には直接触れないように注意してください。指の脂がつくと変色やにじみの原因になります。扱うときは手を清潔にし、できれば綿手袋を使うとさらに安心です。

保管前の汚れ落としと乾燥の手順

持ち帰った直後にまずすることは、表面の乾燥確認です。墨や朱が完全に乾いていないと重ねたときににじむことがあります。風通しの良い陰干しで自然乾燥させましょう。

軽いほこりや砂などは、柔らかい毛のブラシや乾いた布でやさしく払ってください。こすりすぎると紙を傷めるので、力を入れすぎないことが大切です。

濡れてしまった場合は、吸水性の高い無酸性の紙やティッシュを軽く当てて水分を取り、そのまま陰干しで完全に乾かします。ドライヤーや直火は使わないでください。乾燥後にシワが残る場合は、薄い和紙を当てて重しをして平らにする方法もあります。

定期的に状態を確認する頻度

御朱印は放置せず、年に一度は全体を見直す習慣をつけるのがおすすめです。梅雨入り前と秋口の2回チェックすると湿気やカビの早期発見につながります。

確認時は紙の変色、墨や朱のにじみ、虫食い、カビの有無をチェックします。問題が見つかった場合は早めに乾燥や防カビ対策を講じてください。保管場所の環境も合わせて見直すことで、悪化を防げます。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

長く美しく残すための保管環境

長期保存を考えると、適切な湿度と温度、通気性の確保が基本になります。環境を整えることで紙や墨の劣化をゆっくりにできます。保存に向いたグッズの使い方も含め、日常で無理なく続けられる方法を紹介します。

適切な湿度と温度の目安

御朱印の保存に適した湿度は概ね45〜60%、温度は15〜22℃程度が目安です。これくらいの範囲なら紙の収縮やカビの発生を抑えやすくなります。湿度計と温度計を一つの保存場所に置いて管理すると便利です。

季節により家の中でも変動がありますので、特に梅雨や結露しやすい冬季は注意が必要です。エアコンや除湿機を活用して過度な湿度上昇を防いでください。急激な温度変化も紙に負担になるため、なるべく一定に保つ工夫をしましょう。

通気性と乾燥のバランスの取り方

完全に密閉すると内部で湿気がこもりやすく、かといって直に風が当たりすぎると乾燥で紙が反ることがあります。通気性のある箱や布で包む方法がバランスの良い保存方法です。

定期的に外気に触れさせる「換気」を行うのも効果があります。短時間を週に一度程度、風通しの良い場所で陰干しするだけで、内部の湿気を逃がせます。保存箱を使用する場合は底に小さな通気口のあるものを選ぶと安心です。

照明や日当たりの避け方

日光だけでなく蛍光灯やLEDの強い光も色褪せを招く場合があります。展示や額装をする際は、蛍光や白色光の強さを抑えた暖色系の照明にするか、展示時間を限定するとダメージを減らせます。

窓際の棚や明るいリビングの一角での長期展示は避け、暗めで安定した照度の場所を選んでください。カーテンやブラインドを利用して直射を遮るだけでも効果があります。

防虫とカビ対策の基本

防虫剤は紙類に有害な成分を含む場合があるため、使用する際は無香・無揮発のタイプや紙にやさしい製品を選んでください。薬剤を直接触れさせないよう、別室に置くか防虫剤を袋に入れてから収納箱に入れる工夫が必要です。

カビ対策としては先に述べた湿度管理が最も重要です。加えて、定期的な換気と材質に配慮した収納を心がけることでリスクを下げられます。カビが見つかったら専門家に相談するのが安全です。

シリカゲルや防湿剤の使い方

シリカゲルは湿気を吸い取りやすく、御朱印の保存に便利です。小袋タイプを御朱印の周囲に入れ、定期的に取り替えるか天日やオーブン(低温)で再生して使います。袋に直接触れさせないよう薄紙や封筒に包んで使用すると安全です。

防湿剤は大きめの収納箱向けに有効です。効果が持続するタイプを選び、使用期限や交換時期を確認してください。過度に多量を使うと逆に結露を招くことがあるので、適量を守ることが大切です。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

用途で選ぶおすすめの保管方法

保管方法は用途や展示の有無によって最適な選択が変わります。普段使いで持ち歩くのか、家で長期保存するのかに合わせて、箱、ファイル、アルバム、額装などを使い分けると扱いやすくなります。

神棚や仏壇での扱いの基本

神棚や仏壇に置く場合は、直射日光や線香の煙を避ける場所に置いてください。宗教的な位置づけのため取り扱いにも配慮が必要ですが、紙の保存という観点でも高温多湿や煙は避けるべきです。

安置する際は直接床に置かず、棚の上段または専用の箱に入れて保管します。定期的に拝む際の取り扱いは手を清潔にし、朱印部分を指で触れないよう気をつけてください。

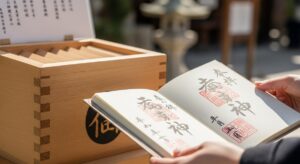

桐箱や木箱の選び方と利点

桐箱は調湿性が高く、長期保存に向く素材です。紙を入れる際は和紙や薄い布で包んでから箱に入れると安心です。木箱を選ぶ際は無塗装または自然塗料のものを選ぶと、化学物質による劣化リスクを低くできます。

ただし密閉しすぎると湿気がこもる場合があるので、使用する環境に合わせて換気や乾燥剤の併用を検討してください。

専用ファイルやホルダーの活用法

市販の御朱印専用ファイルやホルダーは、ポケットが厚手で酸性の少ない素材を選ぶと安全です。書き置きはポケットの中で折れないように丁寧に入れ、直書きは御朱印帳ごと収納できるタイプを使うと便利です。

ポケット型は扱いが簡単で一覧性が高く、頻繁に見返す人に向いています。長期間保存する場合は、外気に触れさせる時間を設けるなど、湿気対策を忘れないでください。

アルバムでまとめる整理術

アルバムで整理する際は、1ページに複数を詰め込みすぎないことがポイントです。ページの余白を確保し、朱印同士が密着しないように配置してください。

ラベルや日付を書いたインデックスを付けると参拝記録としての見返しやすさが向上します。アルバム自体は酸性の少ない素材を選ぶようにしましょう。

額装や短期展示の注意点

額装する場合はマット紙を使って御朱印とガラス面が直接触れないようにします。UVカットガラスやアクリルを選ぶと色褪せを抑えられますが、長期展示は避け、展示期間を限定することをおすすめします。

額装後も定期的に外して状態を確認し、湿気や虫害がないかチェックしてください。展示場所は直射日光や蛍光灯の強い場所を避けることが重要です。

持ち運び用の安全な収納方法

持ち運ぶ場合は、御朱印帳は専用のカバーや小さなケースに入れて衝撃や雨から守りましょう。書き置きの場合は硬めのカードケースに入れると折れを防ぎやすくなります。

バッグ内では他の硬い物と一緒にしない、ジッパー付きのポーチに入れて水濡れ対策をするなど、普段の扱いで傷まない工夫をしてください。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

特殊な御朱印の保存と扱い方

特殊な御朱印は素材や装飾が異なるため、一般的な紙の保存法とは異なる配慮が必要です。切り絵や刺繍のような立体的なもの、見開きや大判の紙は収納方法を工夫することで長持ちします。

書き置き御朱印の専用保存法

書き置き御朱印は紙がむき出しのため、まずは平らな状態で保管することが基本です。薄い和紙で包んでからホルダーや厚紙で挟み、押しがあるときは重しを使って平らに保ちます。

重ねて保管する場合は各枚の間に薄紙を挟み、朱印同士が触れないようにしてください。専用のクリアポケットに入れる場合は酸性の少ない素材を選び、直射日光に当てないよう注意します。

切り絵や刺繍の保護方法

切り絵や刺繍が施された御朱印は立体的で壊れやすいので、クッション性のある箱や専用額に入れて保管します。刺繍は光で色が褪せやすいため、暗所で保管するのが望ましいです。

埃や虫害を避けるために透明なケースに入れる場合は通気性を確保し、過度に密閉しないよう注意してください。取り扱いは手袋を使って直接触れないようにすると安全です。

見開きや大判の収納工夫

見開きや大判の御朱印は折りたたむと折り目がついてしまうため、できるだけ平らな状態で保管することが望ましいです。大きめの箱や専用ファイル、広いアルバムを利用するとよいでしょう。

収納スペースが限られる場合は、巻紙状にゆるく巻いて芯に和紙を巻いたり、ロールケースに入れて保管する方法もあります。巻くときは朱印の面が内側になるようにして、直接圧力がかからないようにしてください。

剥がすときや貼るときの注意

書き置きを御朱印帳に貼る際は、のりの種類に注意が必要です。水で溶くタイプや強力な粘着剤は紙を痛めたり、長期で変色を招くことがあります。和紙用の中性のりや糊テープを薄く使うのが無難です。

剥がすときは無理に引っ張らず、少しずつ角から丁寧にめくってください。剥がれにくい場合は専門家に相談するほうが安全です。

劣化した紙の応急処置の手順

紙が破れたり、湿気で波打っている場合はまず乾燥させて形を整えます。軽い破れは和紙とでんぷん糊で補修することができますが、重要な御朱印やひどい損傷の場合は修復の専門家に依頼してください。

濡れている紙を無理に広げると裂けることがあるため、湿ったままの状態で強い力を加えないことが大切です。応急処置はあくまで一時的な対応と考え、可能な限り専門の相談を検討してください。

写真でのデジタル保存と管理

劣化や紛失が心配な場合は、高解像度の写真を残す方法があります。撮影時は反射が出ないよう光の角度に気をつけ、色が正確に出るように自然光や統一した照明を使って撮影してください。

写真はクラウドや外付けハードに分散して保存し、ファイル名に日付や寺社名を付けて管理すると見返しやすくなります。ただし、デジタル保存はあくまで補助であり、実物の保管も並行して行ってください。

御朱印をいつまでも大切に残すためのコツ

御朱印を長く守るためには、日々のちょっとした配慮が大きな違いになります。湿度と温度の管理、直射日光や汚れを避ける扱い、用途に合わせた収納を組み合わせて実践してください。定期的に状態を確認し、異変があれば早めに対処する習慣をつけると安心です。

保存グッズは素材や用途に合ったものを選び、包装やラベリングで管理しやすくしておくとよいでしょう。何より、参拝の記録としての思いを込めて丁寧に扱うことが、御朱印を未来に伝えていく一番の方法になります。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!