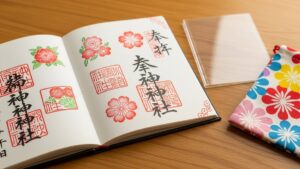

一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

御朱印の書き置きが大きくて持ち帰りや保管に迷うことは多いですね。折るべきかどうかは、紙質や印の位置、今後の保管方法で変わります。ここでは折る際の判断ポイントや、折る場合の正しい手順、折らずに保管する選択肢、貼るときののり選びまで、使える実践的な情報をやさしい口調でまとめます。迷ったときにすぐ役立つ内容を中心にお伝えしますので、自分の状況に合わせて読み進めてください。

御朱印の書き置きが大きいとき折るかどうかすぐに役立つ判断ポイント

大きめの書き置き御朱印を前にすると、折るべきか迷います。まずは紙の状態、墨や朱印の位置、今後の収納方法を確認しましょう。紙が薄くて折り跡が目立ちやすければ折らない方が無難ですし、印が紙の中央にあると折ると失礼になる場合があります。

次に、目的を考えてください。持ち歩きたいのか、御朱印帳に綴じたいのか、あるいは飾るつもりなのかで判断が変わります。持ち帰り時や一時的な携帯は折っても問題ないことが多いですが、長期間の保存や見開きの美しさを重視するなら別の保管方法を選んだほうが良いでしょう。

最後に神社や寺の方針を確認するのも重要です。折り方について明示しているところは少ないですが、参拝先によっては折らずに持ち帰ることを推奨する場合もあります。迷ったら受付で尋ねると安心です。

折るのが許される代表的な状況

折るのが許されるのは、持ち帰り時の一時的な対応や、御朱印帳に綴じるために折る場合などです。参拝中にかさばると困るときや、旅先で荷物を小さくまとめたいときは実用的な判断で折られることが多くあります。

紙質が厚く丈夫で、折っても目立ちにくい素材の場合は折りやすいです。また、朱印や墨書きが端に寄っていて折り目にかからない配置なら、折っても見栄えを大きく損ないません。持ち歩き用の簡易保管を目的とする場合は、折ってから透明な袋に入れるなどの工夫で保護できます。

ただし折る際は印や墨の位置を避ける配慮をし、なるべく跡が残らない折り方を心がけてください。折ることで損なわれないかをよく確認してから行動することが大切です。

折るのを避けたほうがいい場面

折るのを避けた方がよいのは、長期保存や見開き御朱印の美しさを重視する場合です。見開きや切り絵が施された御朱印は、折るとデザインが途切れてしまいますし、折り跡が目立つことで価値や見栄えが下がることがあります。

紙が濃厚な墨で書かれている場合、折ると墨あれやにじみが生じることがあります。薄い和紙や繊細な紙質も折りに弱いため、保存性を重視するなら折らない方が安心です。さらに、参拝先の作法や意向で折らないことが望ましいケースもありますので、できれば事前に確認してください。

保管方法がしっかりしているなら、折らずに持ち帰る手段を選ぶと後で後悔しにくくなります。

見開きや切り絵御朱印は特に注意する理由

見開き御朱印や切り絵が入った御朱印は、折ることで作品性が損なわれやすいため注意が必要です。見開きは左右で一つの絵や構図になっていることが多く、中央で折るとデザインが途切れてしまいます。

切り絵や細かな装飾は紙そのものの形や繊細さが重要です。折ることで破れやすくなったり、折り目に沿って欠けが生じることがあります。さらに、朱印や墨が重なっている部分は折りの圧でにじんだり剥がれたりするリスクもあります。

こうした御朱印は可能な限り折らずに持ち帰り、適切なサイズの御朱印帳や額、ファイルで保存するのがおすすめです。参拝先で相談すれば扱い方のアドバイスをもらえることもあります。

神社や寺に迷ったときの確認方法

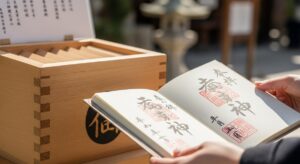

迷ったらその場で受付や社務所に尋ねるのが最も確実です。直接聞くことで、参拝先の意向や折ってよいかどうかを教えてもらえます。対応が難しければ、紙袋や封筒の提供、袋での持ち帰りを提案してくれることもあります。

どう尋ねればよいか迷う場合は、折っても問題ないか、持ち帰り用の袋やケースがあるかを簡潔に確認してください。電話や公式サイト、SNSで事前に情報が得られることもあります。

また、混雑時は手短に聞きましょう。礼節をわきまえた確認をすることで、相手も丁寧に対応してくれます。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

折るときの正しいやり方と失敗しないコツ

折るときは印や墨を傷めないことが最優先です。折り目の位置を慎重に決め、折る際はゆっくりと力を均等にかけるとよいでしょう。折る前に紙全体をよく観察し、どこに印があるか、厚みはどうかを確認してください。

薄い紙は二つ折りや三つ折りにすると跡が残りやすくなります。なるべく折り目を少なくするか、裏面を使えるかどうかも考慮してください。折った後は平らな場所で重しを乗せてしばらく置くと折りじわが目立ちにくくなります。

持ち歩きやすさと保存性の両立を考え、必要に応じて透明袋や和紙で包むなどの保護を行いましょう。以下で具体的な手順やコツを詳しく紹介します。

墨や朱印を避ける折り位置の決め方

墨や朱印の位置を避けるため、まず紙を広げて目視で確認します。朱印や墨書が中央寄りか端寄りかを把握し、折り目が直接重ならないラインを決めることが大切です。

折る線は印の端から十分な余白がある位置に設定してください。均等に折るよりも、印を避けるために少し偏った折り方を選ぶほうが安全です。見開きの場合は中央の接合部分を避け、左右のどちらかへ折ると印を守りやすくなります。

折る位置を決めたら軽く指先で折り目をつけ、印に干渉しないかを再度確認してから本折りを行ってください。

裏面を活用して目立たせない折り方

裏面に余白がある場合は、裏面を前にして折ることで正面の印や墨を内側に保護できます。表面を内側に折り込むと、外側から見たときに折り目が目立ちにくくなります。

裏面を活用する折り方は、特に持ち歩き時に印を守る効果があります。折ったあと透明袋に入れると、表面の見た目を損なわずに携帯できます。ただし裏面にも印や痕がないかを確認してから行ってください。

定規とへらで折り目を整える手順

折り目をきれいにするには、定規とへらを使うと仕上がりがよくなります。まず定規を折りたいラインに合わせ、軽く指で折り筋をつけます。次に定規に沿わせてゆっくりと紙を折り、へらで折り目を押さえて平らにします。

へらを使う際は強くこすりすぎないように注意してください。特に和紙はこすりすぎると表面が荒れることがあります。へらで押さえた後は、平らな場所に置いてしばらくおくと折り跡が落ち着きます。

折りじわを伸ばして平らに戻す方法

折りじわを伸ばすには、まず紙を平らな場所に広げ、軽い重しを均等に乗せます。数時間から一晩おくことで自然に平らになります。重しの代わりに本や板を使うとよいでしょう。

軽い湿気を与える方法もありますが、墨や朱印がある場合は注意が必要です。湿らせる場合は布越しにごくわずかの湿気を与え、すぐに乾かすことでしわが伸びることがあります。ただしリスクがあるため、重要な場合は専門の修復家に相談する方が安心です。

折る前に確認するチェックポイント

折る前に必ず確認したいのは以下の点です。

- 紙質(厚さ・丈夫さ)はどうか

- 墨や朱印の位置と余白は十分か

- 見開きや切り絵など折って影響が出る装飾はないか

- 参拝先の取り扱いに関する方針があるか

これらを確認して問題がなければ、上で紹介した手順で丁寧に折るとよいでしょう。迷いがある場合は折らずに持ち帰る選択肢を検討してください。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

折らずに保管する選択肢と適した御朱印帳の選び方

折らずに保管するには、そもそも大きめの書き置きに対応する御朱印帳やホルダーを用意することが一番です。大判対応の御朱印帳や専用ホルダーを使えば、紙を傷めずにそのまま綴じておけます。どの方法を選ぶかは、保存期間や飾り方によって変わります。

また、クリアファイルやポケット式ホルダーを利用すると、見やすく保護しながら収納できます。額装して飾るのも一案です。以下で具体的な選び方や活用法を紹介します。

大判対応の御朱印帳の選び方

大判対応の御朱印帳を選ぶ際は、サイズ表記と綴じ方を確認してください。見開きの取り扱いが可能な大きさや、厚手の紙を使用しているかどうかが重要です。紙質は和紙や厚手の中性紙が長期保存に向いています。

綴じ方は蛇腹タイプや差し込み式のものが使いやすいことが多いです。蛇腹は見開きの取り扱いが簡単で、差し込み式は書き置きをそのまま挟める利点があります。見た目や携帯性も考慮して選ぶとよいでしょう。

見開き御朱印をそのまま収める方法

見開きをそのまま収めるには、蛇腹式の御朱印帳や二つ折りに対応したポケットがある帳面が便利です。見開き用のスペースがあれば、折らずに美しい状態で綴じられます。

収める際は、紙の向きと余白を確認し、無理に押し込まないようにしてください。必要なら薄葉紙を挟んで保護すると長持ちします。

クリアファイルやポケット式ホルダーの活用法

クリアファイルやポケット式ホルダーは、サイズの合うものを選べばそのまま差し込むだけで保護できます。ポケットは透明なので表裏を確認しやすく、ホコリや湿気から守る効果があります。

持ち運ぶ際は、ファイルごと丈夫なケースに入れると安全性が高まります。複数枚をまとめて収納したいときにも便利です。

台紙を使ってサイズ調整する方法

台紙に貼り付けて大きさを調整する方法は、展示や帳面への綴じ込みに向きます。中性紙の台紙を使えば、酸による劣化を防げます。台紙に固定する際は、貼り方に注意して紙を傷めないようにしてください。

台紙を使うと見栄えも整い、額装や整理がしやすくなります。台紙の色を工夫すると作品性が高まります。

飾る収納で紙を傷めない工夫

飾る場合は、紫外線や湿気を避けるフレームやアクリルケースを使うと長持ちします。額装する際は浮かし額にして、直接ガラスに触れないように工夫すると良いです。

飾る場所は直射日光や高温多湿を避け、定期的に状態を確認してください。適切な環境管理で紙の劣化を抑えられます。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

御朱印を貼るときの詳しいやり方とのりの選び方

御朱印を御朱印帳や台紙に貼るときは、のりの種類と紙質に合わせた選択が重要です。のりによっては紙が波打ったり、後で剥がすときに痛めることがあります。以下では各のりの特性と使い分け、貼り方のコツを紹介します。

テープのりが向く紙質と貼り方

テープのりは薄手の紙や即時貼り付けたい場合に向いています。貼り直しは難しいので位置決めを慎重に行ってください。使うときは四隅を軽く貼るだけで固定でき、中央は浮かせておく方法もあります。

テープのりは乾燥が早く、波打ちにくい点がメリットです。透明タイプを選べば見た目もすっきりします。

スティックのりや液体のりの使い分け

スティックのりは均一に塗りやすく、比較的扱いやすいのりです。薄手の紙に向いており、過度に塗らなければ紙が波打ちにくい特徴があります。一方、液体のりは接着力が強く、厚手の台紙に貼るときに使いやすいですが、塗りすぎると紙が波打つので注意が必要です。

どちらを使う場合でも、少量を薄く伸ばすことを心がけてください。

写真用コーナーでの固定方法

写真用のコーナーは、紙を直接のりで固定しないので元に戻すときのダメージが少なくて済みます。四隅にコーナーを付けて差し込むだけで見た目も整い、取り外しも容易です。

御朱印帳や台紙に差し込みやすいサイズのコーナーを用意し、接着部分は台紙側に付けるのが基本です。

両面テープやマスキングで目立たせない貼り方

両面テープは強力ですが、目立たない細いタイプを利用すると見た目を損ないません。角に小さく貼るだけでも十分固定できます。マスキングテープは粘着が弱めで、アクセントにもなるので貼り替えを想定する場合に便利です。

いずれも貼る範囲を最小限にして、必要なら裏面に貼るなど工夫してください。

のりで失敗したときの補修方法

のりで波打ちやしわができた場合は、乾かした後に軽く重しをして平らに戻すと改善することがあります。剥がす必要があるときは、台紙を濡らさないように慎重に端からゆっくりと剥がしてください。無理に剥がすと紙が破れやすいので注意が必要です。

接着面に残ったのりは、乾いた後にヘラや柔らかい布でこすり取り、必要なら中性洗剤を極微量使って拭き取る方法もありますが、墨や朱印がある場合は避けた方が安全です。重大な損傷がある場合は専門家に相談することをおすすめします。

大きい書き置き御朱印の扱い方まとめ

大きい書き置き御朱印は、折るか折らないかの選択とその後の保管がポイントです。紙質や印の位置、今後の保存方法をよく確認してから判断してください。折る場合は印を避ける位置決めや定規・へらを使った丁寧な折り方が重要です。

折らずに保存するなら大判対応の御朱印帳やクリアファイル、台紙や額装を活用すると長く美しい状態を保てます。貼る際は紙質に合ったのりを選び、目立たない貼り方を心がけるとよいでしょう。迷ったときは参拝先に相談するのが安心です。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!