一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

御朱印帳は神社仏閣でいただく大切な記録です。どこにどう置くかで長持ち度や見た目が変わりますし、気持ちよく扱うための基本ルールを知っておくと安心です。ここでは日常の置き場所から湿度対策、素材ごとの扱い、手放すときの礼儀まで、読みやすくまとめます。初めての方でも実行しやすい工夫を中心に紹介しますので、自分の生活環境に合わせて参考にしてください。

御朱印帳の置き場所はここで決まる 迷わず守れる簡単ルール

御朱印帳は扱い方で状態が大きく変わります。まず基本は清潔で乾燥した場所を選ぶことです。神棚や仏壇があればそこが最も適していますが、ない場合でも直射日光や湿気を避け、埃がたまりにくい棚を選ぶと良いでしょう。家族の生活動線から外れた場所に置くと無用な扱いを防げます。

また、持ち歩きと保管は分けて考えることが大切です。普段は保管用の場所にしまい、参拝時のみ持ち出す習慣をつけると安全です。立てて収納するか平置きにするかは表紙の素材や帯、紐の有無によって判断してください。保存時には風通しを確保し、湿気や虫を防ぐ工夫を行うと長持ちします。

神棚や仏壇に置けるならそれが一番

神棚や仏壇に置くことは、敬意を払った保管方法として好まれます。高い位置で直射日光や人の手が触れにくい場所を確保でき、湿気対策もしやすくなります。表紙を上にして平置きにするか、立てて納める場合は倒れないように工夫してください。

ただし、神棚や仏壇が小さい場合は他の御札や仏具と混在しないよう位置をずらしましょう。汚れや埃がたまらないように風通しを保ち、定期的に軽く拭く習慣をつけると良いです。家族が多い家庭では誤って触れられることもあるため、扉付きのスペースに納めるのも有効です。

神棚や仏壇がないときは風通しの良い棚へ

神棚や仏壇がない場合は、湿気がこもらない風通しの良い棚を選んでください。リビングの高い棚や書斎の本棚など、直射日光が当たらず温度変化が少ない場所が向いています。こまめに湿度をチェックできる位置だと安心です。

置き方は横置きよりも立てて背表紙を揃えると見た目が整い、取り出しやすくなります。ただし帯や紐がある場合は圧迫されないようスペースを確保してください。埃対策として布やケースで覆う方法も使えますが、密閉しすぎると湿気がこもるため通気性を考慮してください。

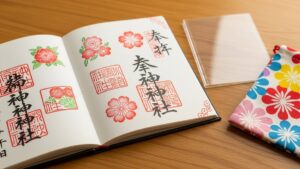

書き置き御朱印は専用ホルダーで保護

書き置き御朱印は紙のまま保管するため、折れや汚れに弱い特徴があります。透明の専用ホルダーや台紙に入れて保護することで劣化を防げます。酸性の紙に直接触れない素材を選ぶと、色あせや黄ばみを遅らせられます。

ホルダーは個別に入れてから御朱印帳と一緒に保管すると管理が楽になります。長期保存する場合は和紙用の封筒に入れる、桐箱に収めるなどの方法もおすすめです。頻繁に出し入れしないようにすれば紙の縁が擦れる心配も減ります。

持ち歩き用と保管用は分けると安心

普段持ち歩く御朱印帳と家で保管するものを分けるとリスクが下がります。持ち歩き用は軽く、汚れやすい環境に耐えられるカバー付きのものを選びます。保管用はより丁寧に扱い、良い環境で長期保存します。

二冊を同一内容で管理する必要はありません。外出用は新しい参拝用として使い、満願や特別な記録は保管用に残すといった使い分けが便利です。持ち出し時は防水ポーチやバッグの内ポケットに入れると安全性が増します。

桐箱やケースで湿気と虫を防ぐ

桐箱は湿度調整に優れ、虫やカビから守ってくれるため御朱印帳の保管に適しています。布や和紙もしっかり包んでから入れるとより安心です。桐箱は直射日光を避け、通気性のある場所に置くと効果が高まります。

市販のケースや缶も利用できますが、材質によっては結露しやすいものもあるので注意してください。定期的に箱の中身を確認し、乾燥剤を交換するなどの手入れを行うと長持ちします。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

湿気や温度で変わる保管環境の選び方

御朱印帳は湿気や温度の影響を受けやすく、放置するとカビや変色が進みます。まずは保管場所の湿度と温度を把握し、季節ごとの変化に合わせた対策を取ることが大切です。除湿や換気でバランスを保ちながら、使う素材に合わせた管理法を組み合わせると効果的です。

理想の湿度と温度の目安

御朱印帳を良好に保つための目安は、湿度が40〜60%、温度が15〜25℃程度です。極端に湿度が高いとカビや紙の変色が進み、低すぎると紙が乾燥して脆くなることがあります。季節ごとの管理で大きな変動を避けることが重要です。

湿度計や温度計を保管場所に置くと変化に気付きやすくなります。梅雨時期や冬場の暖房使用時は特に注意し、加湿器や暖房の近くは避けてください。日々の小さな確認でダメージを未然に防げます。

結露や季節変化の対処法

結露は紙にとって大敵で、短時間でもシミやカビを招きます。窓際や外壁に面した棚は避け、温度差が大きくない場所に置きましょう。冬場の暖房と寒い外気の出入りがある場所では特に結露が起こりやすいので注意が必要です。

季節の変わり目には保管場所の見直しを行い、必要なら除湿器や乾燥剤を活用してください。また、晴れた日には短時間風通しをして湿気を抜くのも有効です。ただし直射日光は避けてください。

直射日光が与えるダメージとは

直射日光は紙や表紙の色あせを進め、表面を硬化させる原因になります。窓際やライトの真下などに長時間置くのは避けてください。特に紫外線はインクや顔料を壊しやすく、御朱印の文字や印影が薄くなることがあります。

日差しを完全に遮る場所に保管するのが望ましいです。どうしても明るい場所に置く場合は、UVカットのカバーや箱を利用して直接光を当てない工夫をしましょう。

空気の流れを作る収納の工夫

空気の流れがあることで湿気が停滞せず、カビのリスクが下がります。扉付きの棚でも時々扉を開けて換気を行い、箱に入れて保管している場合は定期的に中を確認すると良いです。通気性のある布を巻いて保管する方法もあります。

一方で風が強すぎると埃が入りやすくなるため、換気は短時間で済ませる工夫が必要です。適度な空気の循環を心がけましょう。

除湿剤や乾燥剤の使い方

除湿剤は湿度をコントロールする便利なアイテムです。箱やケースに小さめを入れておくと効果的ですが、過剰に使うと乾燥しすぎることもあるので注意してください。吸湿タイプは定期的に交換し、湿り気が戻っているか確認しましょう。

シリカゲルなど再生可能な乾燥剤は経済的で、天日干しで再利用できます。ただし塩化カルシウム系は液化する製品もあるため、直接紙に触れないよう容器に入れて使用すると安全です。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

素材や形に合わせた保護方法

御朱印帳は表紙や中身の紙の素材で適した保護法が変わります。布表紙や和紙、革や紙製表紙など、それぞれに合った扱いをすることで長持ちさせられます。表紙が柔らかいものはへたりやすいので支えを作り、和紙のページは湿気に弱いため乾燥を優先的に管理してください。

また、帯や紐の有無で収納方法も変わります。紐が絡まないようスペースを確保する、重ねるときは紐の間に布を挟むなどの工夫が有効です。素材に合わせた適切なケースや箱を選ぶと状態を保ちやすくなります。

布表紙や和紙の扱い方

布表紙は摩擦に強い一方で埃が付着しやすく、和紙のページは湿気で波打ちやすい特徴があります。布表紙は柔らかい布で軽く拭き、汚れがひどい場合は専門のクリーニング相談を検討してください。

和紙のページは直に手を触れないようにし、保管時は湿気の少ない環境を優先します。ページ同士がぴったり重なると湿気がこもるため、軽く空気が入るようにしておくと良いです。

カバー付きと裸の違いと対策

カバー付きは外部の汚れや擦れから守ってくれますが、密閉しやすく湿気がこもる場合があります。カバー素材が通気性のある布製なら安心ですが、ビニール製の場合は定期的に外して換気してください。

裸で保管する場合は埃や摩耗に注意が必要です。布や薄い紙で包んでから箱に入れると保護効果が高まります。どちらにしても定期的に状態を確認する習慣をつけることが重要です。

桐箱や木箱のメリット

桐箱や良質な木箱は湿度調整に優れ、虫害にも強い点が魅力です。自然素材のため中の湿度を一定に保ちやすく、長期保管に向いています。箱の内側に柔らかい布を敷くと表紙の擦れを防げます。

ただし木製は重くかさばることがあるため、置く場所を選ぶ必要があります。定期的に箱の状態を確認し、カビや虫の兆候がないかチェックしてください。

透明ケースやプラスチックの注意点

透明ケースやプラスチック製品は見た目がすっきりしますが、通気性が悪く湿気がこもりやすい点に注意が必要です。使用する際はケースに通気孔を設けるか、定期的に外して換気することをおすすめします。

一方で一時的な保護や持ち運びには便利です。色あせを防ぐUV機能付きの製品もありますが、長期保存には天然素材の箱と併用すると安心です。

帯や紐がある場合の収納のコツ

帯や紐は絡まりやすいため、収納時に注意が必要です。軽く結んでから布で包む、または小さな封筒に入れてから箱に納めると扱いやすくなります。重ねるときは紐が圧迫されないよう位置を工夫してください。

紐が装飾的な場合は、見える面を上にして保管するとデザインを保てます。頻繁に出し入れする際は紐の摩耗をチェックし、ほつれがあれば早めに対処しましょう。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

場所別の置き方アイデア

家のどの場所に置くかで保管のしやすさが変わります。神棚や本棚、タンス、リビングなど、それぞれの利点と注意点を理解して自分の生活に合った場所を選んでください。狭い部屋や賃貸でも工夫次第で安全に保管できますし、旅行や参拝後の一時置き場も考えておくと安心です。

神棚や仏壇に置くときの注意

神棚や仏壇に置く場合は、他の御札や仏具と混ざらないよう配慮しましょう。位置は高めで扉付きのスペースがあると安全です。定期的に埃を払う、風通しを良くするなどの手入れも忘れないでください。

また、頻繁に出し入れする場合は、扱い方を家族で共有して誤って触れないようにすると良いです。善意から雑に扱われることがないよう、丁寧に扱ってもらえる環境作りが大切です。

本棚で見た目よく保管する方法

本棚に並べると見栄えが良く、取り出しやすい利点があります。背表紙を揃えて立てて置くか、専用の棚を設けて平置きにする方法があります。帯や紐がある場合は前述のように保護してください。

見た目を整えるために、ラベルや小さなプレートで内容を示すと管理が楽になります。プラスチックカバーを併用する場合は時々外して換気することを忘れないでください。

タンスやクローゼットで保管するコツ

タンスやクローゼットは人目に触れにくく、湿度管理がしやすい場所を選べば良好な保管場所になります。衣類と一緒に置く場合は防虫剤の種類に注意し、直接触れないよう布で包むと安全です。

引き出しに入れる際は平置きで重ねすぎないようにし、定期的に中身を確認して湿気や虫害の兆候がないかチェックしてください。

リビングや寝室で置くときの配慮

リビングや寝室は日常動線に近いため誤って触れられやすい場所です。家具の上やサイドテーブルに置く場合は埃や光、子どもの手が届かない位置を選びましょう。見せる飾りとして置くなら、UVカットガラスの額やケースを利用すると安心です。

寝室に置く場合は湿度変動を避けるため、窓辺や暖房器具の近くは避けてください。落ち着いた保管場所を確保することで安心して眠れます。

賃貸や狭い部屋での省スペース案

賃貸や狭い部屋ではスペースが限られるため、壁面収納やベッド下の浅いボックスを活用すると良いです。縦置きで場所を取らない工夫や、薄型の桐箱を選ぶことで省スペースに対応できます。

家具を選ぶ際は通気性を考え、密閉しすぎない配置を心がけてください。見せる収納にする場合はカバーやケースを工夫して美しくまとめると生活感が出にくくなります。

旅行や参拝後の一時置き場

参拝後は一時的に御朱印帳を置く場所を決めておくと安心です。バッグの中で擦れないようポーチに入れる、ホテルではドライヤーや浴室の近くを避けるなど配慮しましょう。帰宅後はすぐに保管場所に戻して湿気や汚れをチェックしてください。

移動中に雨に濡れた場合は速やかに拭き、ページを広げて乾燥させることが大切です。濡れたまま放置するとインクが滲んだり紙が傷む原因になります。

扱い方と手放すときの礼儀

御朱印帳は個人的な巡礼の記録であり、扱い方には心遣いが求められます。普段の出し入れや汚れ対応、満願になったときの扱い、処分や供養の仕方まで礼を尽くして対応することで、気持ちよく次へとつなげられます。家族や後に残す方への配慮も忘れずに行いましょう。

普段の出し入れでの注意点

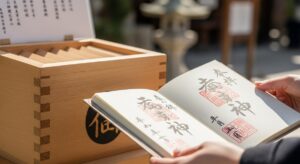

普段の出し入れは清潔な手で行い、ページを強く押し広げないようにしてください。急に力をかけると綴じ糸が傷むことがあります。記帳をお願いする際は朱印帳の向きやページを整えて渡すとスムーズです。

出し入れ時には埃や汚れがつかないよう置き場所を定め、安定した台の上で作業すると安心です。子どもの手が届く場所には置かない配慮も必要です。

汚れや落書きが付いたときの対処

汚れはまず乾いた柔らかい布で優しく拭き取り、落書きがある場合は無理に消そうとせず専門家に相談することをおすすめします。水や洗剤で拭くと紙やインクを傷めるので避けてください。

ページの角が折れた場合は平らに戻して軽く重しを置くなどして形を整えます。重大な汚損やインクのにじみがある場合は修復専門の業者や神社に相談すると安心です。

満願になった御朱印帳の扱い方

満願になった御朱印帳は一つの区切りとして丁寧に保管すると良いです。特別な桐箱に収めたり、神社仏閣に報告や納め所があれば相談してみましょう。飾る場合は光や湿気を避けた場所にして長く保存できるようにします。

次の御朱印帳を用意して使い分けることで、満願の帳面を大切に保てます。家族に伝えるカードを添えて保管場所を明示しておくと、後々の扱いがスムーズです。

処分や供養の方法

処分する場合は、住んでいる地域の神社や寺院に供養を依頼するのが一般的です。各神社には納め所や焚き上げの扱いがあることが多いので、事前に確認してルールに従ってください。自宅で処分する場合は無造作に捨てず、感謝の気持ちを込めて丁寧に扱うことが大切です。

供養料や手続きは神社ごとに異なるため、問い合わせて指示に従うと安心です。簡単な祈りの言葉を添えてから渡すと気持ちよく託せます。

遺品になった場合の対応

遺品として御朱印帳が残った場合は、まず家族で扱い方を相談してください。残すか供養に出すかを話し合い、神社への相談や専門業者の利用を検討します。遺された理由や本人の意向が分かる場合はそれに沿って判断すると良いでしょう。

保管する場合は前述の保存方法を参考にして丁寧に扱ってください。供養する場合は宗教的な配慮が必要なこともあるため、専門家のアドバイスを仰ぐと安心です。

御朱印帳の置き場所を守るための一番大切なこと

御朱印帳を守る上で最も大切なのは、日常のちょっとした配慮を継続することです。湿度や光を避ける、扱うときは清潔な手で行う、保管場所を決めて出し入れを習慣化するなど、小さな積み重ねが帳面を美しく保ちます。時々状態を確認して必要な手入れを行えば、大切な記録を長く残せます。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!