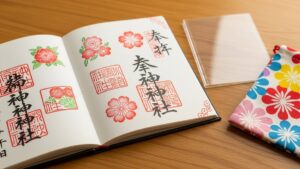

一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

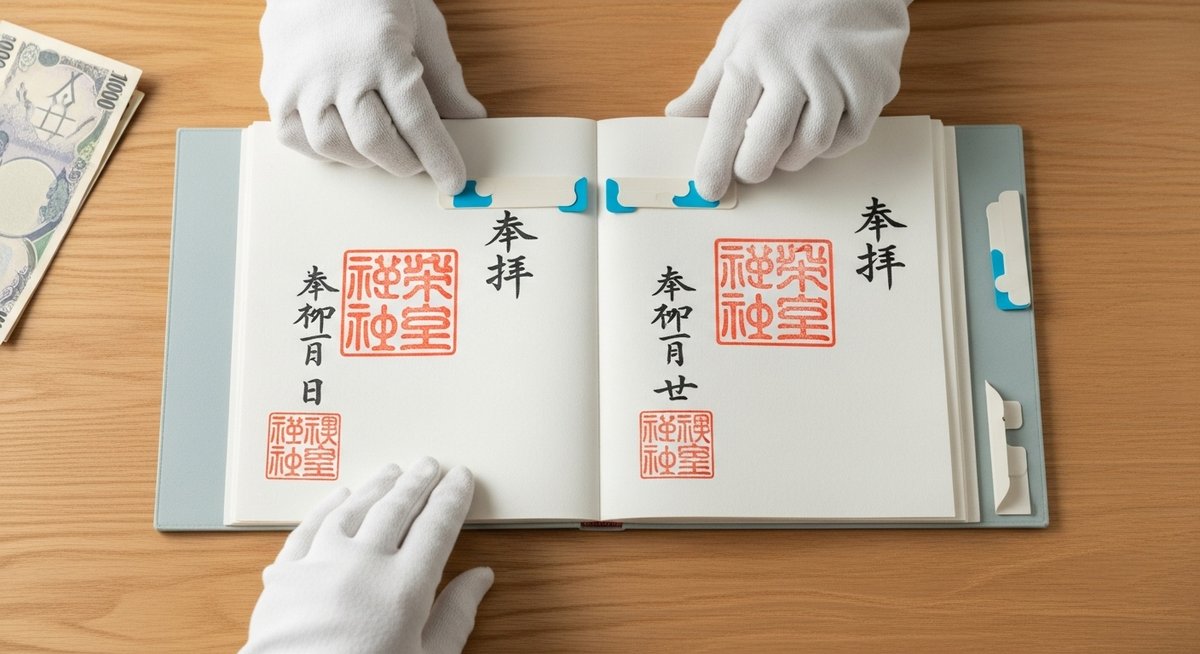

御朱印の書き置きを見開き台紙に貼ると、参拝の記録がより美しく保管できます。短時間で仕上げるには道具の選定と位置合わせ、のりの量が重要です。紙の種類や厚みに応じた貼り方を覚えておくと、失敗を減らせますし、コレクションを長く楽しめます。以下で具体的な手順とコツを順にご紹介します。

御朱印の書き置きの見開きへの貼り方 短時間で美しく仕上げるコツ

180文字程度の導入文をここに書いてください。御朱印の書き置きを見開き台紙に貼る際の基本的な心がけや、短時間で美しく仕上げるためのポイントを簡潔に伝えます。準備や位置決め、のりの選び方が仕上がりを左右しますので、そのあたりに注意して作業を進めましょう。

準備する最小限の道具

作業をスムーズにするために必要な道具は少なめに揃えましょう。以下が最小限のリストです。

- 定規:位置合わせや折り目を作るのに使います。

- 鉛筆(消せるもの):軽く印を付けるために便利です。

- スティックのりまたはテープのり:清潔に貼るために扱いやすいのりを選びます。

- はさみまたはカッター:余白を切るときに使います。

- コットンや布:指紋や埃を払うために用意します。

作業前に手を洗い、作業台を清潔にしておくと紙を汚しません。光の当たり方を確認できる明るい場所で作業すると位置ズレを防げます。道具は使いやすい場所にまとめておくと、短時間で作業が終わります。

貼る前に紙の汚れや折れを確認

書き置きは薄くて繊細なので、貼る前に丁寧に点検しましょう。まず表裏ともに埃や指紋がないか確認してください。汚れがあれば柔らかい布で優しく拭きます。

折れやシワがある場合は、無理に引っ張らずに軽く手で伸ばして整えます。深い折れ目は平らな重しを数時間置くことで目立たなくなります。朱印の墨や朱色が乾いていないこともあるので、しっかり乾燥しているか確認してください。

紙の端が極端に傷んでいる場合は、補強用の台紙や短冊で支える方法を検討すると安心です。貼る前のチェックを怠らないことで仕上がりが格段に良くなります。

見開き中央をずれずに合わせるコツ

見開き中央に正しく合わせるには、基準線を作ることがポイントです。まず台紙の中央を定規で測り、軽く鉛筆で印を付けます。書き置きの中央も同様に測って印を付け、両者の印を合わせるように位置決めします。

仮止めとして小さなマスキングテープを角に一か所ずつ使うと、微調整がしやすくなります。マスキングテープは跡が付きにくいのでおすすめです。貼り付ける前に片側だけ軽く接着して、左右のバランスを確認する方法も有効です。

作業中は台紙を平らな面に置き、下から覗き込むようにして位置を見るとずれにくくなります。中央を正確に合わせることで見た目が整い、観賞時の印象が良くなります。

のりの量と塗る位置の目安

のりは少なすぎると剥がれやすく、多すぎるとシワや波打ち、染みの原因になります。スティックのりなら薄く均一に塗ることを心がけ、端から3mm程度はのりを塗らない余白を残すと見た目がきれいです。

貼り付け面が大きい場合は四隅と中央付近に点状にのりを付けると安定します。液体のりを使う場合は極少量をスポンジや刷毛で伸ばし、均一にします。のりは中心から外側へ向けて軽く押さえながら貼ると空気が入りにくくなります。

のりを塗った後はすぐに貼らず、少し乾かして粘着力が落ち着いてから位置決めするとズレにくくなります。使用するのりの取扱説明に従って量を調整してください。

よくある失敗と簡単な直し方

失敗で多いのは位置ズレ、気泡、のりのはみ出しです。位置がずれた場合は、マスキングテープの仮止めがあれば剥がしてやり直せます。取れにくい場合はドライヤーの低温風で軽く温めると剥がしやすくなります。

気泡が入った場合は、針で小さく穴を開けて空気を抜き、上から指で押さえて平らにします。のりがはみ出したときは、乾く前なら布で優しく拭き取ります。乾いてしまった場合は消しゴムで軽くこすると見た目が改善することがあります。

深刻なダメージがあるときは、補強用の台紙に一旦すべて貼り替えると安全です。焦らず落ち着いて対処することが大切です。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

書き置きを貼るときに選ぶのりと道具

スプレーのりのメリットと注意点

スプレーのりは均一に薄く塗布できるため、大きな書き置きや細かい切り絵に向いています。速乾性のものが多く、シワになりにくい点も利点です。

一方で吹き付け過ぎると紙に染みが出たり、余分なのりが周囲に飛散して台紙を汚すことがあります。換気の良い場所で作業し、マスキングで台紙の不要な部分を保護してください。また、強粘着タイプだと後からの位置修正が難しいので、目的に応じて弱粘着や可逆性のある製品を選ぶと安心です。

スプレーのりは油性成分を含む場合があり、時間経過で黄変を招くことがあるため、保存性を重視するなら無酸性の製品を選ぶとよいでしょう。

スティックのりが向く紙の種類

スティックのりは乾きが早く、扱いやすいのが特徴です。薄手の和紙や普通紙の書き置きに向いており、のりの塗りすぎによる波打ちが起きにくい点が利点です。

糊面が均一になりやすいため、表面に細かい模様がある紙でも比較的安全に使えます。ただし厚手や凹凸のある紙には接着力が不足することがあるため、両面テープや液体のりと組み合わせると良いでしょう。

保存性を考えると無酸性タイプのスティックのりを選ぶと劣化リスクを低減できます。

両面テープを使うときの工夫

両面テープは即時に固定できるため、位置を動かしたくない場合に便利です。細めのテープを四隅と上下中央に貼ると安定します。見た目を整えたいなら、裏面の端だけに貼り、表側にのり跡が出ないよう工夫してください。

剥がせる両面テープを使えば後で貼り替えが可能です。テープの幅や粘着力により台紙へのダメージが変わるため、試し貼りをおすすめします。紙が薄い場合はテープの厚みで段差が出ることがあるので、段差が気になるときは周辺に薄い台紙を重ねる方法が有効です。

液体のりや和紙のりの扱い方

液体のりは細部に塗りやすく強力に接着できますが、塗りすぎると紙が波打ちやすくなります。刷毛やスポンジで薄く伸ばし、塗った後にしばらく置いてから位置合わせすると扱いやすくなります。

和紙のりは和紙同士の相性が良く、時間経過で硬化してもしなやかさを保つ製品が多いです。和紙の書き置きを貼るときは和紙のりが最適な場合があります。どちらも無酸性を選んで保存性を確保してください。

テープのりやスタンプのりの使い分け

テープのりは幅が均一で貼りやすく、角や端の固定に便利です。スタンプのりは必要な箇所にだけ押して使えるため、細かい部分や装飾の周囲に向いています。

軽い固定で良いならスタンプのり、しっかり固定したいならテープのりと使い分けると効率的です。どちらも無酸性タイプを選ぶと長期保存に有利になります。

長く残すためののりの選び方

保存を重視するなら無酸性(アーカイバル)表示のある製品を選んでください。光や湿気で黄変しにくいタイプが望ましいです。可逆性の高いのりは将来の修復時に剥がしやすく、修復性を考えると有利です。

のりの強さは紙の厚みや装飾に合わせて選び、過度な粘着は避けましょう。使用前に目立たない端で試し塗りをして、変色や波打ちが起きないか確認する習慣をつけると安心です。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

見開きに美しく貼る基本の手順

折るか切るかの判断基準

書き置きが見開きに収まらないときは、折るか切るかを判断します。折る場合は作品性を損なわない位置で端を折るのが基本です。切ると朱印や筆跡が欠ける恐れがあるため、重要な部分が切れないかを確認してください。

折り目が気になる紙は台紙の裏に差し込み式にする方法や、見える部分だけを覆う下敷きで保護する方法もあります。装飾性の高い作品は切らずに折る方が安全なことが多いです。

大きい書き置きを折るときの折り方

折るときは定規を当てて端を薄く折り癖をつけると綺麗に仕上がります。まず裏側から軽く折り目をつけ、山折りか谷折りかを確認してから仕上げの折りを行います。折り目を指で押さえる際は布や当て紙を使うと跡が付きにくくなります。

折り目が目立たないようにするには、折った部分を台紙の重なる位置に収めると視覚的に目立ちません。折った後は角が浮かないように角部分に薄いのりを少量付けて固定します。

位置合わせの順序と仮固定の方法

位置合わせは中央ラインを基準に始め、上から下へ、左から右へと順に整えていくとズレが少なくなります。仮固定は小さなマスキングテープや軽い両面テープで行うと後で調整しやすいです。

仮固定後に離れて全体のバランスを確認し、必要なら微調整をしてから本固定に進みます。仮固定は跡が残らない素材を選ぶと台紙のダメージを防げます。

のりを塗って貼る仕上げの手順

本固定では、のりを薄く均一に塗ることを意識してください。中心から外側へ向けて貼り、気泡が入らないように軽く押さえながら進めます。四隅を最後に丁寧に合わせると角の浮きが防げます。

スティックのりやテープ類は端を最初に軽く合わせてから全体を押さえると位置ズレが少なくなります。液体のりの場合は余分なのりを拭き取りながら作業すると台紙を汚しません。

貼った後の押さえ方と乾燥時間

貼った直後は柔らかい布や当て紙を使って全体を均一に押さえます。空気を抜くように中心から外側へ滑らせると気泡が抜けます。重しを上に置く場合は平らな板などで圧を分散させると良いです。

乾燥時間はのりの種類で異なりますが、最低でも数時間は置き、可能なら一晩重しをして安定させてください。湿度が高い日は乾燥に時間がかかるので注意が必要です。

仕上がりチェックのポイント

仕上がりは角の浮き、気泡、のりのはみ出し、紙の波打ちを確認します。墨や朱色のにじみがないかも重要なチェック項目です。見開きを開閉しても接着が剥がれないかを軽く確認しましょう。

もし問題が見つかった場合は早めに対処すると修復しやすくなります。仕上がりが良ければ観賞や保管が気持ちよくなります。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

見開きや切り絵や刺繍といった厚みがある書き置きの扱い方

切り絵御朱印を傷めない貼り方

切り絵は繊細なので、直接の強い接着は避けたいところです。まずは台紙に薄い台紙を重ね、その上に切り絵を乗せて角を軽く固定する方法がおすすめです。小さな点状の接着で支えると立体感を保てます。

透明なクリアポケットやカバーを併用すると、切り絵の端が擦れずに保護できます。貼る前に切り絵の重心を確認し、バランスが崩れない位置に配置してください。

刺繍や厚紙の書き置きへの対応

刺繍や厚紙は厚みがあるため、見開きにそのまま貼ると閉じたときに本全体が膨らみます。厚み分を考えて台紙に凹みを作るか、補強台紙をあらかじめ重ねて平らにする工夫が有効です。

軽く縫い付けるように糸で固定する方法もありますが、台紙にダメージを与えないよう細心の注意が必要です。厚みが出る部分は透明カバーで保護すると長持ちします。

台紙で補強して貼るときの注意

補強台紙を使う場合は、色や厚みが作品と調和するものを選んでください。接着面が広くなると安定しますが、厚みや段差が出ないように段差調整を行います。

補強をすると台紙全体の形状が変わることがあるため、見開きの閉じ具合を確認し、長期保存に支障がないかをチェックしてください。

クリアポケットやファイルで保護する選択肢

クリアポケットや専用ファイルに入れる方法は、直接の接着を避けたいときに有効です。切り絵や刺繍のような厚みのある作品も保護でき、出し入れしやすい利点があります。

ただし長期間密閉すると湿気がこもる可能性があるため、通気や乾燥管理を考えて収納してください。透明度の高いアーカイバル素材を選ぶと色褪せ対策になります。

飾るときの開閉と日光の扱い

飾る際は頻繁に開閉しないようにし、直射日光は避けて展示してください。紫外線は紙や墨を傷める原因になります。窓辺で飾る場合はUVカットのガラスやアクリル板を使用すると良いでしょう。

長時間の展示は劣化を早めるので、定期的に展示品を替えたり、保管場所に戻す配慮をしましょう。

見開き書き置きを美しく残すためのまとめ

見開きに書き置きを貼る作業は、準備と道具選び、位置合わせとのりの使い方で仕上がりが大きく変わります。貼る前の点検や仮固定を取り入れることで失敗を減らせますし、のりや保護材は保存性を考えて選ぶことが重要です。

厚みのある作品は補強や保護ケースを活用して扱い、展示の際は光と湿気に配慮してください。落ち着いて丁寧に作業すれば、大切な参拝の記録を長く美しく保管できます。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!