一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

兵糧攻めという言葉は、古くは戦の戦術を指しましたが、現代では政治や経済、日常会話でも比喩的に使われます。ここでは基本的な意味から歴史的事例、具体的な手法や条件、現代での使われ方まで、わかりやすく順に解説します。読み進めることで「兵糧攻め」がどう機能するのか、またどんな場面で使える表現かがつかめます。

兵糧攻めの意味を今すぐ理解する

導入:兵糧攻めは軍事戦術の一つで、敵の食料や補給を断つことで消耗させ、降伏や撤退を促す方法です。直接戦闘で相手を打ち負かすのではなく、時間と補給を制することで優位に立ちます。戦略的に長期戦を想定する必要があり、成功すれば戦力をほとんど消耗させずに勝利が得られる点が特徴です。

言葉が指す基本的な定義

兵糧攻めは、敵軍や集落に対して食糧や必需品の供給を遮断し、飢えや士気の低下を招いて降伏や撤退を引き出す戦術です。直接の戦闘による決着を避け、相手の内部的な弱点を突く点にあります。

この戦術は包囲戦とセットで語られることが多く、周囲を囲んで外部から物資が入らないようにすることで成立します。単に食料だけでなく、水や燃料、医薬品など生活や軍事行動に不可欠な物資を断つことも含まれます。

時間がかかる一方で、相手の被害は飢餓や疾病に及びやすく、非戦闘員にも影響が出るため倫理的・政治的な問題を生むことがあります。古典的な意味のほか、現代では比喩的に使われることが増えています。

戦術としての簡単な説明

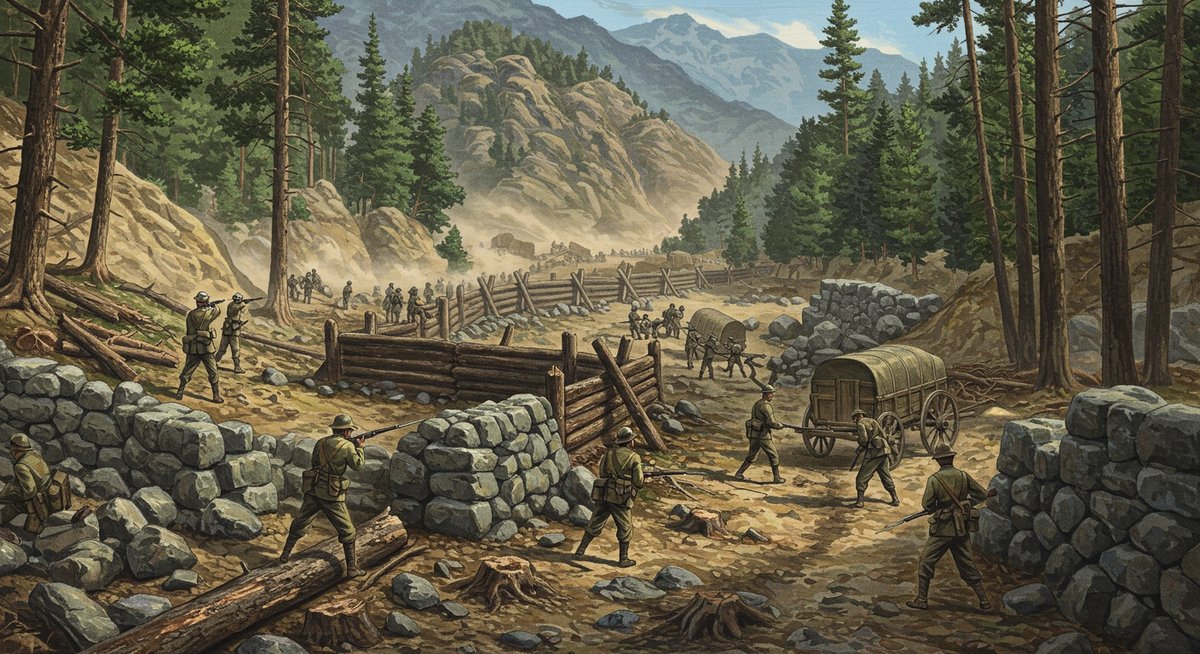

兵糧攻めは一口に言えば「補給の断絶」によって相手を弱らせる戦術です。まず敵の補給線や交易路を特定し、それを遮断する計画を立てます。包囲して物資の移入を物理的に防ぐ方法や、海上封鎖で港を封鎖する方法などが典型的です。

実行には時間と持久力、そして包囲する側の補給維持力が必要です。補給を断ってから効果が出るまでに一定の時間が必要で、その間に援軍や補給の打開策がないか監視する必要があります。

また、情報戦や心理戦も重要です。飢餓が広がると内部で分断や反発が生じやすいため、包囲側は降伏を促すための交渉や宣伝も併用します。これにより戦闘による犠牲を最小限に抑える意図があります。

歴史でよく挙がる代表例

兵糧攻めの代表例としては、中世から近世にかけての多くの包囲戦が挙げられます。日本では鳥取城の戦いが有名で、城を包囲して食料を断つことで城内の士気と持久力を奪いました。

ヨーロッパでは、長期の包囲戦が多数あり、たとえばマラッカやコンスタンティノープルの包囲などが歴史に残ります。海上封鎖の例としては、ナポレオン時代のイギリスが大陸に対する封鎖政策をとったことが知られています。

これらの事例は、兵糧攻めが成功した場合の効果だけでなく、失敗や副作用についても教訓を残しています。飢餓や疫病が広がり、非戦闘員の被害が大きくなる点が問題視されることが多かったことも特徴です。

現代での比喩的な使い方

現代では、直接の軍事行動以外にも「兵糧攻め」が比喩的に使われます。たとえば、政治や経済の場面で相手の資金や物資、情報を断って圧力をかけるような手法を指すことが増えています。

企業間の交渉で資金や製品供給を絞る、政治で物流や補助を止めるといった行為を「兵糧攻め」と表現することがあります。比喩表現として使う際は、相手に長期的な消耗を強いるというニュアンスが含まれます。

ただし、現代では人道的観点や国際法の観点から、生活必需品を意図的に断つ行為には強い批判が向けられます。そのため比喩で使う場合も、語感や倫理性に配慮することが求められます。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

兵糧攻めはどのように行われたか

供給線を断つ基本的なやり方

供給線を断つ方法は主に以下のような手段に分類できます。

- 包囲して物理的に出入りを防ぐ

- 主要道路や橋を押さえて通行を止める

- 港を封鎖して海上からの補給を遮断する

まず重要なのは、補給ルートの特定と優先順位付けです。どのルートが食料や弾薬の輸送に使われているかを把握し、そこを優先的に断ちます。

次に、断つ側の持久力を確保する必要があります。包囲する軍も補給を受けながら長期間監視・封鎖を続けなければならず、逆に自分たちが消耗しない体制づくりが欠かせません。

情報収集と偵察も重要です。補給の迂回路や地下通路、密輸の手口を掴めなければ、相手に突破されて計画が崩れる危険があります。

包囲と補給遮断の具体的手法

包囲は単なる囲みではなく、複数の層や監視体制を組むことで効果を高めます。外側の防衛線で援軍の接近を遮り、内側の封鎖線で物資の持ち出しを防ぎます。夜間や悪天候を利用した突破を警戒する必要があります。

海上封鎖では艦隊や沿岸砲火で港への接近を妨げます。河川や運河を押さえることも重要です。さらに、密輸船や商人を取り締まるための捜査や賄賂対策も行われます。

心理戦としては、包囲側が情報を操作し降伏を促す宣伝や交渉を行います。交渉で安全な退去や緩い条件を提示すると、守備側の士気は下がりやすくなります。

鳥取城の戦いでの事例

鳥取城の戦い(1600年)は、兵糧攻めの典型的な日本史の例です。城を包囲した勢力は城内の食糧備蓄を見越して徹底的に封鎖しました。結果として城内の食糧が尽き、多くの死者を出す事態となり、城は降伏しました。

この事例は、兵糧攻めの成功例として語られる一方、非戦闘員や捕虜への影響を考える際の問題点も浮き彫りにしました。食糧を断つことで短期的には戦力を奪えますが、その後の統治や地域復興で反発を招くリスクがある点が示されています。

失敗した例から見る注意点

兵糧攻めが失敗する原因にはいくつか共通点があります。まず、包囲側の補給が続かず、自らが消耗してしまうケースです。長期の監視や防御態勢を維持できなければ、逆に包囲側が崩れます。

また、補給の迂回路や外部からの援軍を見落としていた場合、相手に補給が回復してしまい作戦が無効化されます。地形把握の誤りや情報不足も大きな失敗要因です。

さらに人道的配慮を欠いた過度の圧迫は、国際的な非難や内部の反発を招き、政治的に不利になります。これらを踏まえ、兵糧攻めを行う際は長期的な影響も考慮する必要があります。

海外の有名な包囲戦の例

海外の有名な包囲戦としては、レニングラード包囲戦やヴァロワの包囲などが挙げられます。レニングラード包囲戦は長期にわたる都市封鎖が市民に甚大な被害をもたらし、多くの飢餓と死者を出しました。

中世ヨーロッパでは城や都市を長期包囲して落城させるのが常套手段でした。海上封鎖の例では、第一次世界大戦や第二次世界大戦での経済封鎖や通商破壊が戦局に影響を与えました。

これらの事例は、兵糧攻めが戦術として有効である一方、非戦闘員への影響や国際的な法と倫理の観点から多くの問題を孕むことを示しています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

兵糧攻めが効果を発揮する条件と弱点

備蓄量と消耗の関係

兵糧攻めが成功するかどうかは、守る側の備蓄量と消耗速度のバランスで決まります。備蓄が十分であれば持ちこたえられますが、備蓄が少なければ短期間で効果が出ます。

備蓄には食料だけでなく弾薬、医薬品、燃料も含まれます。消耗は単純な消費だけでなく、疫病や士気低下による人的損耗も考慮する必要があります。したがって、正確な備蓄量の把握は戦略立案の要です。

援軍の有無が勝敗に与える影響

援軍の存在は兵糧攻めの成否を左右します。外部からの補給や救援が見込める場合、包囲は長期化しても突破される可能性が高まります。

包囲側は援軍の到着を阻むために偵察や防衛線を構築し、外交や脅しによって援軍を遅らせる努力をします。逆に援軍が速やかに到着すれば、包囲が無意味になることもあります。

地形と季節がもたらす差

地形や季節は兵糧攻めの効果に大きく影響します。山岳地帯や河川が多い地域では補給線の遮断が難しく、逆に平地や孤立した都市では容易です。

季節による農作物の有無や気候も重要です。収穫期直後なら備蓄が豊富になりやすく、冬期は補給路が雪で遮断されやすいといった差が出ます。作戦計画にはこれらを盛り込む必要があります。

補給路を断つ際の現実的な困難

補給路を完全に断つことは想像以上に難しい作業です。地下道、密輸、民間ルート、さらには賄賂などの抜け道が存在します。これらを全て封じるには徹底した監視とインテリジェンスが必要です。

また、国際的な干渉や第三者の介入も考慮しなければなりません。外部からの支援があれば、補給遮断の効果は大きく減少します。

疫病や飢餓がもたらす二次被害

兵糧攻めは飢餓だけでなく疫病を引き起こす危険があります。栄養不足で免疫力が落ちると、病気が蔓延しやすくなります。これにより非戦闘員を含む被害が拡大し、戦後の復興や統治に重大な障害となります。

人道的観点からも重大な問題であり、現代ではこうした二次被害を理由に非難される場合が多くなっています。

長期戦で必要な時間の見積もり

兵糧攻めは即効性が低く、何週間から何ヶ月、場合によってはそれ以上の時間を要します。具体的な時間は備蓄量、消耗率、外部からの援助の有無などによって大きく変わります。

計画段階で現実的な時間見積もりを立て、その間に自軍が持ちこたえられるかを検討することが重要です。見積もりが甘いと作戦そのものが破綻します。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

現代や比喩表現での兵糧攻めの使われ方

政治での封鎖や圧力の例

政治の場面では、資金や物流、制裁を通じて相手に圧力をかけることを兵糧攻めに例えることがあります。たとえば、国家間で物資の輸出入を止めることで経済的苦境に追い込み、政策変更を狙う手法です。

地方自治体が特定の団体に対して補助金を停止するなど、直接的な物資や資金の流れを止める行為も比喩として用いられます。ただし、直接的な生命に関わる制限は国際的に問題視されるため注意が必要です。

経済制裁との共通点と違い

経済制裁は国家間の政策手段であり、兵糧攻めと共通する点は「資源や物資の流れを断つ」ことです。違いは、経済制裁は国際法や外交ルールの枠組みで行われることが多く、対象が国家全体に及ぶため影響範囲が広く計画的です。

一方、兵糧攻めは戦術的な局地戦で使われることが多く、より直接的で即効性のある圧迫手段を指すことが多い点が異なります。

交渉やビジネスでの応用例

ビジネス交渉では、相手企業への供給停止や取引条件の変更を通じて交渉を有利に進める手法を「兵糧攻め」と呼ぶことがあります。たとえば、重要部品の供給を絞ることで相手の生産を停滞させ、条件を飲ませるというやり方です。

ただし、長期的な取引関係を壊すリスクがあり、倫理面や法的問題も生じるため慎重な判断が必要です。短期的に有効でも長期的にはマイナスになる可能性があります。

スポーツや組織内での比喩的使用

スポーツでは、相手チームの補給や情報を制する戦術を比喩的に「兵糧攻め」と表現することがあります。たとえば、連続してプレッシャーをかけて相手の戦術転換を封じるような場面です。

組織内では、リソース配分をコントロールして特定プロジェクトを圧迫することを指す場合もあります。いずれも時間をかけて相手を消耗させる意図が共通しています。

メディアや日常語での誤用に注意

日常語で「兵糧攻め」を多用すると、本来の意味より軽い圧力や単なる困難を指す場面で誤用されることがあります。語感が強いため、実際の意味より過剰な印象を与える危険があります。

比喩で使う場合は、相手に長期的な消耗を強いるという本来のニュアンスが伝わる場面で使う方が適切です。

使うときのわかりやすい言い換え例

兵糧攻めを別の言葉で表すときは、以下のような表現がわかりやすいです。

- 補給を断つ戦術

- 物資封鎖による圧力

- 長期消耗戦を仕掛ける方法

これらの言い換えは、具体性を保ちながら比喩的な含みを和らげるのに適しています。場面に応じて使い分けてください。

兵糧攻めの意味を短く振り返る

兵糧攻めは、相手の補給を断ち長期的に消耗させて勝利を狙う戦術です。成功すれば戦闘を避けて優位に立てますが、時間や補給維持、援軍対策、倫理的問題など多くの要素を考慮する必要があります。現代では軍事以外の分野でも比喩的に使われますが、使う際は意味と影響を正しく理解することが大切です。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!