一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

熊本城は、その壮麗な姿と堅牢な構造で知られていますが、築城の中心にいた人物や背景、技術、そして築城後の変遷を知ることで、城の魅力がさらに深まります。この記事では、加藤清正がなぜ熊本城を築いたのか、どのような工夫と人々の力が結集したのかを、史料に基づきわかりやすく解説します。観光や歴史学習の参考になるよう、各テーマを丁寧に整理して紹介します。

熊本城を誰が建てたのか 加藤清正が築いた理由

熊本城は、加藤清正が中心となって築いた城郭であることが広く認められています。清正は戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将で、肥後国(現在の熊本県)の支配を任されると、拠点として強固で美しい城を築く必要がありました。この節では、誰が築いたのかとその理由を概説します。

清正は城を政治的・軍事的な拠点とするだけでなく、領国統治の象徴としても位置づけました。城は防御機能を備えつつ、領民や来訪者に権威を示す場でもありました。加えて、清正は治水や土木に関心を持ち、周辺の整備と連動させることで領内経済の安定を図りました。

歴史資料や古絵図からも、熊本城の設計と普請に清正の強い意向が反映されていることが読み取れます。彼の人脈や豊富な資源動員力があったからこそ、短期間で大規模な築城が可能になったのです。

中心人物は加藤清正

加藤清正は豊臣秀吉に仕えた有力大名で、勇猛さと土木技術への関心で知られていました。肥後国に入国した後、領地統治のために自ら設計意図を示し、築城事業を主導しました。清正は城の軍事的完成度だけでなく、景観や機能性にもこだわりました。

彼の築城方針は、周辺の地形を最大限に利用することと、石垣や堀などの防御設備を徹底することにありました。家臣団や土木の専門家と緊密に連携し、現地の資材と人員を活用して工事を進めました。

清正はまた、城を通じて統治力を示すだけでなく、領民の生活改善にも目を向けました。水路や道路整備を連動させることで、城下町の発展を促し、支配を安定させようとした点も重要です。

着工と完成の年

熊本城の本格的な築城は、加藤清正が肥後に入国した後に始まり、一般には慶長期(1600年代初頭)を中心に進められたと考えられています。具体的な着工年や完成年については史料により差異があるものの、おおむね慶長年間に主要な普請が行われたという見方が有力です。

築城は段階的に進められ、石垣の積み上げや天守・櫓の建設、本丸御殿や堀の整備が計画的に行われました。短期間で大規模な工事を終えられたのは、清正の統率力と動員力があったためです。

ただし、天守や櫓の細部に関しては後代の補修や改修が加えられ、現在見る姿は必ずしも築城当初のままではありません。歴史的な文献や古図を参照しながら、段階的な完成過程を理解することが重要です。

加藤が重視した防御と景観

加藤清正は、防御機能と景観の両立を重視しました。石垣は高く急な傾斜に積まれ、攻め手の侵入を難しくする工夫が随所にあります。曲輪や虎口の配置、堀の形状も、攻撃方向を限定するよう計算されていました。

一方で、城の美しさにも配慮し、天守や櫓の外観、石垣の表情など景観面の設計がなされました。城下町から見上げたときに威厳ある佇まいとなるよう、視覚効果も念頭に置かれていました。

このような防御と景観の両面を考えた設計は、城が単なる軍事施設でなく、領主の権威を示すシンボルであることを強調しています。

史料で確認できる事実

熊本城築造に関する史料には、領内史料や普請に関する記録、古絵図などがあり、加藤清正の関与や工事の規模を裏付けています。普請手配や石材搬出の記録、家臣の伝承文書などが残されており、これらから築城の実態を復元することができます。

ただし、当時の記録は完全ではなく、口伝や後世の編集が混ざる場合もあります。そのため、複数の史料を照合して慎重に判断することが必要です。近年の研究や考古学的調査も、従来の理解を補強したり修正したりしています。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

加藤清正の築城の背景と権力基盤

加藤清正の築城は、単なる建築事業ではなく、戦国から江戸初期の政治情勢や清正の権力基盤と密接に結びついています。この節では、当時の情勢や清正が肥後に入国した経緯、豊臣政権との関係、そして築城を後押しした政治事情をわかりやすく説明します。

戦国末期から江戸初期の情勢

戦国末期から江戸初期は、各地で勢力が再編される時代でした。武将たちは領地の確保と統治基盤の強化を急ぎ、城郭整備が重要な政策手段になりました。豊臣政権下では、功績ある武将に領地が与えられ、統治のためのインフラ整備が求められました。

このような時期にあって、加藤清正は軍事的手腕と行政能力を評価され、肥後の地を与えられました。外敵の脅威だけでなく、内政の安定も築城の大きな動機となりました。

肥後に入国した経緯

清正が肥後に入国したのは、豊臣秀吉の政治的判断と戦後処理の一環でした。清正は豊臣政権の有力な家臣として功績を上げ、結果的に肥後の支配を任されました。入国に際しては、既存の勢力調整や領内統治の仕組みを整える必要がありました。

そのため、新たに城を整備し、城下町を形成することで、領内の統治機構を確立しました。これが熊本城築城の直接的な契機となりました。

豊臣政権との関わり

加藤清正は豊臣秀吉に忠誠を示した武将であり、その背景が肥後での権力基盤の形成に寄与しました。秀吉政権では、大名に対して領地運営や治水・土木などの実務が期待され、清正もその役割を果たしました。

豊臣政権下での地位は、資材や人員の動員、他大名との調整に有利に働きました。結果として、熊本城のような大規模な築城事業が可能になった面があります。

築城を後押しした政治事情

築城を後押しした要因には、領内統治の必要性、周辺諸勢力への抑止力、そして豊臣政権からの期待があります。清正はこれらを背景に、早期に拠点を整備することで自身の支配を安定させようとしました。

また、城は外交的な意味合いも持ち、近隣大名との関係調整においても重要な役割を果たしました。政治的・軍事的必要性が重なり、熊本城築造は急速に進められたのです。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

築城で使われた技術と構造の特徴

熊本城の築城には、高度な技術と工夫が用いられています。石垣の積み方や天守の構造、本丸御殿や堀・出入口の配置など、当時の建築技術と設計思想が反映されています。この節では、主要な技術的特徴をわかりやすく紹介します。

石垣の積み方と守りの工夫

熊本城の石垣は高く、傾斜が急な「野面積み」や「打込接ぎ」など複数の技法が使い分けられています。これは攻め手の登攀を困難にするためであり、また石と石の接合を工夫して強度を高めています。

石垣の曲線や角度は、攻撃に対する防御効果を高めるよう計算され、石材の選定や配置にも細かな配慮が見られます。要所には石落としや狭間が設けられ、実戦を想定した防御設備が備えられていました。

天守の構造と視覚的工夫

天守は、視覚的に領主の威厳を示すと同時に、観察と指揮の要所でもありました。熊本城の天守は複数層で構成され、内部の通路や階段は防衛を考慮した配置になっています。

外観は高低差を活かし、遠方から見ても圧倒的な存在感を示すよう工夫されました。屋根や壁の意匠も景観に配慮したデザインで、城全体の統一感を高めています。

本丸御殿と櫓の造り

本丸御殿は政務や儀礼に用いられる建物で、機能性と格式が重視されました。間取りや装飾、柱や床の仕様には当時の建築様式が反映されています。櫓は防御と見張りの役割を果たし、多層構造で視界確保と待ち構えを両立しています。

これらの建物は、単独での強度だけでなく、城全体の防御システムの一部として設計されていました。

堀と出入口の配置工夫

堀は敵の接近を遅らせるために幅や深さが工夫され、橋や虎口(入口)の位置は防衛に有利になるよう配置されました。出入口は二重三重の防御を意図した構造になっており、侵入経路を限定することで守りを固めています。

また堀や水の利用は景観の一部としても機能し、城下町との連携も考えられていました。これにより城は実用面と景観面の両方で完成度の高いものとなっています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

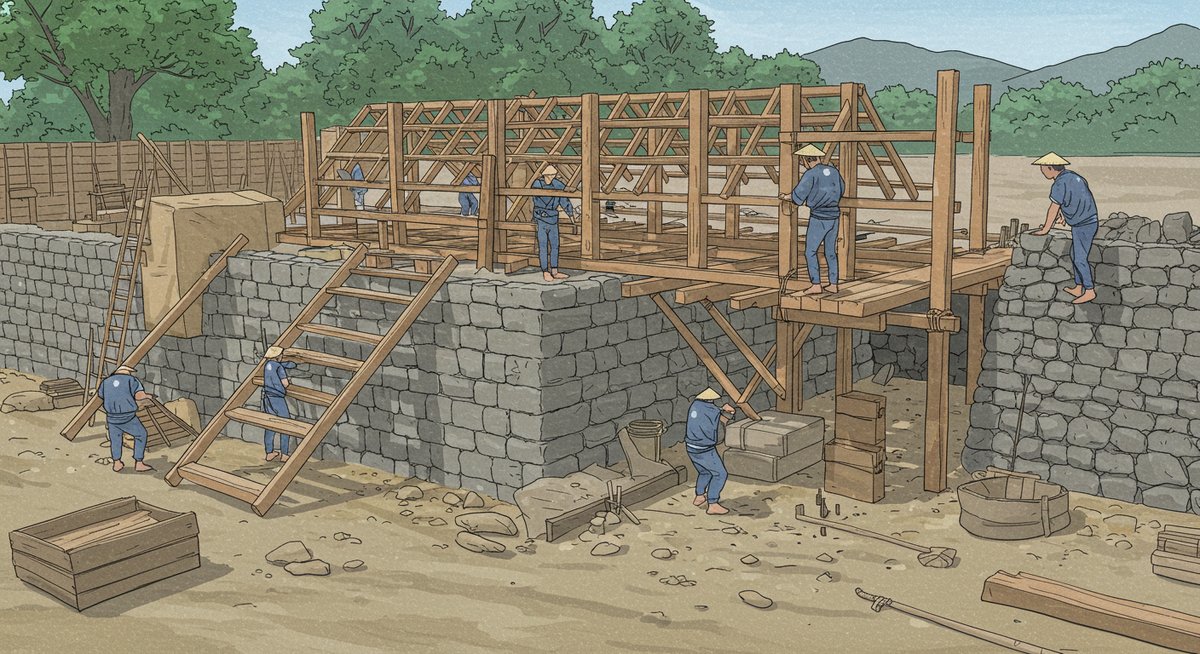

築城に関わった人々と作業の流れ

熊本城の築城は、加藤清正を中心に多くの人々が関与して進められました。家臣団や職人、地元住民まで幅広い層の協力で工事は進行しました。この節では、指揮体制や作業の流れ、各職能の役割について解説します。

加藤家の指揮体制と普請

築城事業は加藤家の厳格な指揮体制のもとで行われました。普請奉行や工事責任者が置かれ、日々の進捗管理や資材調達、人員配分が行われました。清正自身も要所で方針を示し、工事の優先順位や設計上の要件を決定しました。

この体制により、工事は効率的に進められ、突発的な問題にも迅速に対応できました。普請記録や家臣の文書には、指揮系統が詳細に記録されている場合があります。

家臣や藩士の担当

家臣や藩士は、工事の現場管理や兵站、警備など多様な任務を担当しました。軍事的に信頼できる人材が現場監督として配置され、作業の安全確保と統制が図られました。

また、城下町の整備や住民との調整も家臣の重要な仕事でした。地域の秩序を保ちつつ、大規模工事を成し遂げるための運営能力が求められました。

石工や大工など職人の役割

石工、大工、瓦師など専門職の職人は技術的な中核を担いました。石垣の積み方や木造建築の細部は、職人の技術に依存しており、熟練工が多数動員されました。彼らは設計図や現場監督の指示に従い、正確かつ迅速に作業を進めました。

職人の技術は世代を超えて伝承され、築城後も地域の建築文化に影響を与えました。

普請で動員された人々

普請には広範な人員動員が必要でした。地元の農民や労働者、移動してきた日雇い労働者などが石材運搬や土木作業に従事しました。食糧供給や宿営の手配も重要で、普請全体を支える後方支援が欠かせませんでした。

このような大規模動員は、一時的に地域経済に負担をかけることもありましたが、同時に城下町の整備や雇用創出につながる側面もありました。

築城後の変遷と復旧の経緯

熊本城は築城後、合戦や火災、時代の変化により幾度となく被害を受け、その都度修復や保存が行われてきました。近代以降の保存活動や最近の地震被害と復旧まで、主要な変遷と復旧の経緯をわかりやすくまとめます。

合戦や火災で受けた被害

築城後の歴史の中で、熊本城は合戦や火災などで被害を受けることがありました。特に戦国から江戸期にかけては局地的な衝突や火事が城郭の一部を損なうことがあり、都度修理が行われました。

これらの被害記録は史料に残されており、修復の度に技術や材料が更新されていったことがうかがえます。修理は地域の技術蓄積にも寄与しました。

明治期以降の保存と扱い

明治維新以降、城郭の扱いは変化し、熊本城も廃城や軍事利用、さらには保存運動の対象となりました。明治政府や地方自治体、民間の保存運動が絡み合いながら、重要な建造物としての価値が認識されるようになりました。

保存や修理の方針は時代ごとに変わり、近代化の波の中で一部建物が失われる一方で、保存意識の高まりにより再評価と復元が進みました。

近代の修復と復元の事例

20世紀に入ると、近代的な保存技術を用いた修復や復元が行われました。木造部分の補修、石垣の補強、天守の復元など、文化財保護の観点からの取り組みが進みました。戦後の修理では、伝統技法と現代技術を組み合わせた工法が採用されることが多くなりました。

これにより、観光資源としての価値も高まり、地域振興にも寄与しました。

熊本地震後の復旧と公開状況

2016年の熊本地震では、熊本城は大きな被害を受けました。石垣の崩壊や建物の損壊が多数発生し、復旧には長期間を要しました。以後、段階的な復旧工事が進められ、専門家の診断と慎重な保存判断のもとで修復が進行しています。

近年は一部が公開再開され、復旧過程そのものが教育資源や観光資源となっています。完全復旧に向けた取り組みは継続中で、多くの人々の協力と支援が集まっています。

熊本城は加藤清正が中心に築いた城である

熊本城は加藤清正の強い意志と指導のもと築かれた城であり、その設計思想や普請の記録からも清正の関与が明確に読み取れます。防御機能・景観・領国統治の三点を念頭に置いた築城は、当時の政治情勢や技術、動員力が結びついて実現しました。

築城に携わった多数の職人や家臣、地元住民の協力があって現在の姿があることも重要な事実です。以後の修復や保存の歴史を経て、熊本城は地域の象徴であり続けています。清正の築いた基盤は、現在の復旧や保存活動にも精神的な支えを与えていると言えるでしょう。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!