一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

能楽の舞台で行われる「火入れの儀」は、幕が開く前の静かな儀式として知られています。舞台の灯りが整えられ、場の空気を鎮めることで、観客と演者が同じ時間と空間に入り込む準備をします。本記事では、その場面や意味、歴史、実際の流れ、会場ごとの違い、観客向けのマナーまで、初心者にも分かりやすく解説します。能の世界に一歩近づきたい方に向けた内容です。

能における火入れの儀とは 舞台の幕を開く灯りの儀式

火入れの儀は、能楽の開演前に舞台や周囲の灯りを整えるために行われる正式な儀式です。古い形式を踏まえつつ、会場や演目によって細部が変わることがあります。舞台に灯りが入ることで空間の神聖さが高まり、観客にもこれから始まる物語への心構えが促されます。

多くの場合、能楽師や舞台監督、場合によっては神職が関与して行われます。屋外での薪能では焚き物を用いるため、視覚的な迫力と独特の雰囲気が生まれます。屋内公演では電灯や行灯を用い、静謐な空間作りが重視されます。

火入れの儀は単なる照明の準備ではなく、伝統的な礼儀作法や安全管理も含まれます。演者と観客の間に静かな緊張感が生まれ、舞台の最初の一歩を厳かに刻む時間となります。

どの場面で火入れの儀が行われるか

火入れの儀は、開演の直前に行われるのが一般的です。上演前に幕が上がる前、あるいは客入れの終了直後に行われ、舞台照明や行灯の点灯、火の扱いに関する最終確認が行われます。

屋外の薪能では日没後、暗くなってから火を入れることが多く、場の雰囲気を高めるために観客が着席してから点火します。屋内公演では、上演の雰囲気をつくるために暗転から徐々に行灯や間接照明を灯す場合が多いです。

演目によっては、舞台中央や楽屋前で短い所作が行われることもあります。神事的要素を残す公演では、祭壇や御幣とともに簡単な祈りが行われることがあります。

この儀式が持つ主な意味

火入れの儀は、場を整える意味と場を清める意味の二つが主になります。火は古来から清浄の象徴とされ、火を灯すことで舞台空間を神聖化し、演者が演目に集中できる環境をつくります。

また、観客に「これから始まる」という合図を与える役割もあります。視覚的な変化が場の緊張を生み、物語への没入を促します。さらに、共同体の儀礼としての機能があり、観客と演者が同じ時間を共有することを確認する時間でもあります。

安全面の意味も重要です。薪能など火を使う公演では、点火による安全確保と防火対策が同時に行われます。

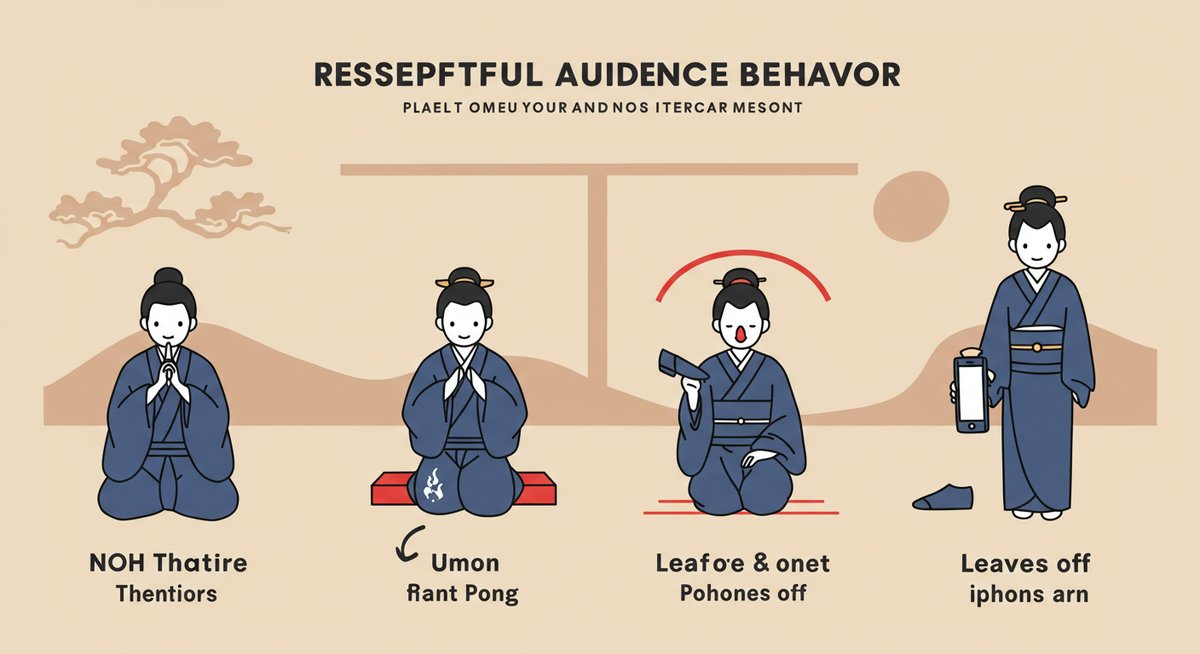

観客が知っておきたい基本ポイント

火入れの儀を観る際の基本的なポイントは以下の通りです。

- 開演時間より少し早めに着席すること。儀式を見逃さないためです。

- 屋外は気温や虫対策、屋内は暗転に備えて視界を確保しておくこと。

- 写真撮影やフラッシュは場の雰囲気を壊すため避けること。

- 静粛さを保ち、携帯電話はマナーモードにすること。

火入れの儀は物語の前の静かな見せ場なので、周囲に配慮しつつその空気を楽しんでください。

典型的な所要時間の目安

火入れの儀の所要時間は会場や形式によって異なりますが、目安は以下の通りです。

- 屋内公演:およそ5〜10分。行灯の点灯や簡単な所作が中心です。

- 屋外薪能:およそ10〜20分。薪の点火や火の調整、安全確認が含まれます。

- 神事を伴う場合:20分程度になることもあります。

長く感じられることもありますが、舞台の雰囲気作りや安全確認に必要な時間ですので落ち着いて鑑賞してください。

屋外薪能と屋内公演での違い

屋外薪能は火と炎が見せ場となるため、視覚的にドラマチックな印象になります。焚き物の香りや音、夜風に揺れる炎が合わさり、古来の能の雰囲気を強く感じられます。一方、屋内公演は光の調整が繊細で、陰影を活かした静かな演出が特徴です。

安全対策も異なり、屋外は広い空間で風向きや火の飛散を考慮する必要があります。屋内は消防設備や換気、可燃物の配置など厳格な管理が求められます。観客の服装や持ち物にも違いがあるため、案内に従って準備するとよいでしょう。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

火入れの儀の歴史と文化的背景

火入れの儀の背景には、能が成立した中世から近世にかけての宗教観や祭礼文化があります。古くは神祭や仏事と絡んだ形式があり、舞台も神聖な場として扱われてきました。

能の上演は寺社や公的な場で行われることが多く、火や灯りは場を清める象徴でした。こうした伝統が生活文化に根付き、演劇と宗教的要素が交錯した儀式として残っています。

また、能は長年にわたり形式美が重視され、火入れの所作も洗練されてきました。地方ごとの風俗や祭礼と結びつき、独自のやり方が伝承されることも多かったのが特徴です。

起源とその記録

火入れの儀の起源は、能が成立した鎌倉・室町時代にまで遡ると言われます。当時の上演は寺社奉納や公家の行事として行われ、灯りや焚き物を用いる習慣が記録に残されています。

文献史料や日記、絵図などに、上演前の所作や行灯の扱いについての断片が見られます。これらから、火入れが場を整える儀礼として古くから行われていたことが確認できます。

時代による変化の流れ

時代とともに、火入れの形式は変化しました。明治以降の近代化で舞台設備が整い、電気照明が普及すると、屋内での火の利用は減少しました。一方で、薪能など伝統を強調する場では古式の火入れが保存されました。

戦後は保存会や能楽堂による伝承活動が活発になり、教育や観客向けの説明が充実しました。現代では安全基準を満たしつつ、伝統的な所作を再現する試みが続いています。

神事や祭礼とのつながり

火入れの儀は神事や祭礼と深く結びついています。能が奉納芸能として用いられた背景から、上演前に場を清める祈りや供物の儀式が行われることがありました。火は清めの象徴であり、神職が関与する場合は簡単な祝詞が上げられることもあります。

祭礼に付随する能では、地域の守護や五穀豊穣を祈る意味合いが強く、火入れの儀も祭礼全体の一部として位置づけられます。

地域で残るやり方の違い

地域ごとに火入れのやり方には差があります。海辺や山間の地域では風や気候に合わせた点火法が工夫され、使用する燃料や行灯の形状も異なります。祭りと結びついた場合は地域独特の装飾や所作が付加されることがあります。

保存会や地元の能楽師が中心となって、地域の伝統に即した方式を守り続けています。

現代での継承と伝え方

現代では能楽堂や保存団体がワークショップや解説会を通じて火入れの儀を伝えています。観客向けの解説パンフレットや開演前のアナウンスで、意味や見どころを紹介することも増えました。

また、映像記録や教育プログラムを通じて若い世代への継承が進められています。ただし、火を伴う儀式の実践は安全管理の面で慎重になっており、必要に応じて代替演出が用いられることもあります。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

火入れの儀の流れと関わる役割

火入れの儀は準備段階から本番の点火、そして場の維持まで一連の流れで行われます。関係者がそれぞれの役割を担い、所作と安全管理の両面を行うことが大切です。ここでは具体的な準備や役割分担について説明します。

当日までの準備の流れ

当日までの準備は数段階に分かれます。舞台や客席の配置確認、燃料や行灯の準備、必要な道具の手配、安全器具の点検が行われます。屋外では風向きや天候予報の確認が重要です。

演者は所作や位置取りを最終確認し、舞台監督は点火と消火の手順をスタッフと共有します。神職が関与する場合は当日の進行確認や必要物品の準備が加わります。

点火の具体的な手順

点火は手順が決められており、火元の確保、着火、火勢の調整、周囲の安全確認という流れで行われます。屋外では薪や炭を用いることが多く、着火後に火床を整えて安定させます。

屋内では行灯や電灯の点灯が中心で、火を使う場合は風防や防火の措置が講じられます。点火時は無駄な動きを避け、静かに進めるのが基本です。

能楽師と神職の役割分担

能楽師は舞台の所作や演出に関する最終確認を行います。舞台の中心となる演者が場に入る所作のタイミングを調整し、演目と儀式の一体感を保ちます。

神職が関与する場合は、場を清める祝詞や祈りを担当します。神職の参加は祭礼や奉納能で特に見られます。舞台スタッフは点火・消火・安全管理を担当し、観客の案内も行います。

用いられる道具と装束の意味

火入れには行灯、松明、焚き物、火鉢などが用いられます。行灯は柔らかな光で舞台を包み、視覚的な奥行きをつくります。松明や薪は炎の動きを見せるための重要な要素です。

装束は神事的な色合いを示す場合があり、神職は祭服、能楽師は正式な装束で臨みます。これらは伝統の継承と場の格式を示す役割を持ちます。

式の典型的な時間配分

一般的な時間配分は準備(30分〜1時間)→客入れと点火(5〜20分)→上演準備(数分)という流れです。屋外は準備に余裕を持ち、消火や後片付けにも時間がかかります。

進行表に沿って時間を管理し、観客へは事前に目安時間が案内されることが多いです。

火の扱いと現場での安全管理

火入れでは火元の管理が最優先です。消火器の設置、延焼リスクの確認、風向きや周囲の可燃物の除去が必須です。スタッフは点火直後から消火まで目を離さない体制を取ります。

観客にも安全に関する案内が行われ、屋外では観覧位置の制限や防寒対策の注意が出されます。安全が確保された上で、儀式の美しさが守られます。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

薪能や会場ごとの演出の違い

薪能や会場の特性によって、火入れの見せ方や舞台設営は大きく変わります。演出の違いを知ると、それぞれの公演の魅力をより深く楽しめます。

場所別の舞台設営の差

屋外は風通しや観客動線を考慮した舞台設営が必要です。火床や観客席の距離、火の飛散対策が重視されます。屋内は舞台の高さや奥行き、照明設備との連携がポイントになります。

歴史的建造物や神社境内での上演では、建物の保存に配慮した設営が行われます。各会場ごとの制約が演出に影響します。

夜の薪能ならではの見せ方

夜の薪能は炎の動きと影のコントラストが大きな見どころです。暗闇に浮かぶ能面や装束の陰影がドラマ性を高め、演出としての効果が非常に高くなります。

また、風の音や周囲の自然音が舞台音と混ざり合い、五感で楽しめる体験になります。夜の時間帯だからこそ生まれる緊張感と静けさが魅力です。

都市開催と地方開催の違い

都市開催では観客の数やアクセス、照明設備の整備が進んでいる一方、薪能のような火を使う演出は制約が多いことがあります。地方開催では祭礼や地域行事と結びつくことが多く、伝統的な様式が残りやすい傾向があります。

地方ならではの風土や祭り要素が演出に加わる場合があり、地域色豊かな公演が見られます。

演目によって変わる儀式の細部

演目の性格に応じて、火入れの所作にも変化が出ます。幽玄で静かな演目では行灯の光を抑え、祭礼的な演目ではより正式な祈りや神事的所作が加わります。

演者の動きや出入りのタイミングも演目に合わせて調整され、火入れは演目の導入部として機能します。

地元の祭りと結びつく事例

地域行事に合わせた薪能では、火入れが祭礼の一部として位置づけられます。神社の例大祭や秋祭りなどでは、地域住民が参加する行事と連携して執り行われ、地域の一体感を高める役割を果たします。

こうした事例では、地域独自の所作や装飾が加わり、祭り色が強い公演になります。

観客が知っておきたい見どころとマナー

火入れの儀をより良く楽しむためには、基本的なマナーや観覧のコツを知っておくと安心です。ここでは具体的な見どころと守るべきルールを紹介します。

観覧前に確認しておくこと

チケット表記の開場・開演時間、案内されている服装、雨天時の対応を事前に確認してください。屋外の場合は虫よけや上着があると快適に鑑賞できます。

また、事前にパンフレットや解説を読むと、火入れの意味や演目の背景を理解して鑑賞が深まります。

おすすめの席と観るタイミング

火入れを楽しむなら、舞台正面寄りの席ややや中央寄りがおすすめです。屋外では風向きや炎の見え方を考え、風下にならない位置を選ぶと良いでしょう。

上演直前に着席しておくと、火入れの所作を見逃さずに済みます。遅れて到着すると場の雰囲気を損ねることがあるため余裕を持って向かってください。

写真撮影と録音のルール

多くの公演で写真撮影や録音は禁止されています。フラッシュは演者や他の観客の迷惑になるため厳禁です。撮影可否は会場の案内に従ってください。

屋外でも同様に制限が設けられることが多く、守らないと退場を求められる場合があります。

服装と持ち物のヒント

服装は落ち着いたものが適しています。屋外では冷え対策として防寒着やレジャーシート、虫よけを持参すると役立ちます。屋内では座席や階段を考慮して歩きやすい靴がおすすめです。

持ち物は最小限にして、バッグは足元や膝の上に置き周囲の視界を妨げないよう配慮してください。

子ども連れでの注意点

子ども連れでの鑑賞は周囲への配慮が必要です。儀式や演目は静粛さが求められるため、年齢に応じて短時間の鑑賞や退出のタイミングを決めておくとよいです。

屋外では安全上の注意も必要です。火がある場面では子どもから目を離さないようご注意ください。

雨天や中止時の対応方法

屋外公演は雨天中止や会場変更の可能性があります。チケット購入時の案内や主催者からの連絡を確認し、払い戻しや振替公演の手続きを確認しておいてください。

屋内開催でも天候や不可抗力で中止になる場合があります。連絡方法や保管方法に従って対応してください。

火入れの儀を知れば能の鑑賞がより豊かになる

火入れの儀は能の上演を支える大切な時間です。場を整え、観客と演者を結びつけるその所作を理解すると、能の鑑賞は一層深まります。事前に基本を知り、会場でのマナーを守って静かにその瞬間を味わってください。

能の世界は視覚・聴覚・空気感が融合する独特の体験です。火入れの儀を含む一連の流れを楽しむことで、古き良き伝統芸能の美しさをより身近に感じられるでしょう。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!