一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

伝統芸能に興味を持っている方や、最近狂言を知ったばかりの方の中には、「狂言仏師ってどんな内容なのだろう?」と疑問に思う方もいるでしょう。現代に生きる私たちが気軽に触れる機会が少ない狂言ですが、その中でも「狂言仏師」はユーモアと人間味あふれる内容で、多くの観客に親しまれています。この記事では、初めて狂言仏師にふれる方にも分かりやすく、演目の魅力や鑑賞のポイント、歴史的背景まで幅広くご紹介します。

狂言仏師の魅力と基本情報を知ろう

狂言仏師は、能や狂言の中でも特に親しみやすい演目です。庶民の生活に根ざした人間ドラマと、ユーモアあふれるやりとりが見どころです。初めて狂言にふれる方でも楽しめる内容になっています。

狂言仏師とはどんな演目か

狂言仏師は、仏像を彫る職人「仏師」と、彼を雇う依頼人のやりとりを描いた作品です。登場人物は少なく、基本的には仏師と依頼人が中心となります。物語は、依頼人が仏像を作って欲しいと仏師を呼びますが、仏師は実は腕のない偽者。巧みな話術やおどけた仕草で依頼人を煙に巻こうとします。

この演目では、登場人物のずる賢さや人間臭さがユーモラスに描かれています。観客も「この仏師は本物なのか?」とハラハラしたり、失敗を繰り返す仏師の姿に思わず笑ってしまったりするでしょう。親しみやすい内容なので、狂言が初めての方にもおすすめできる演目です。

仏師が描くユーモアと人間模様

狂言仏師の最大の魅力は、仏師と依頼人のやりとりに込められたユーモアです。仏師は自分の腕前を過剰にアピールしつつ、実際には全く仏像を作れないという設定になっています。依頼人も仏師の言動に振り回されながら、最終的にはその正体を見抜こうと奮闘します。

こうしたやりとりは、単なるドタバタ劇ではなく、人間の弱さや欲深さをコミカルに描いています。仏師のとぼけた態度や、依頼人の焦る様子は、現代の私たちにもどこか共感できる部分です。日常のちょっとしたトラブルや、見栄の張り合いなど、誰もが経験したことのある人間模様がユーモラスに表現されています。

仏師が登場する狂言の歴史的背景

狂言は中世日本で発展した伝統芸能で、仏師のような職人たちも物語の題材としてしばしば登場しました。仏師が登場する背景には、当時の庶民の信仰心や、仏像制作が身近だった時代性が影響しています。仏師は尊敬される一方で、なかには偽者や怠け者もいたため、民衆の間ではそうした存在を風刺する演目が親しまれました。

このような背景を知ることで、狂言仏師がただのお笑い劇ではなく、当時の社会を鋭く観察した作品であることが分かります。現代でも通じる人間の本質を見抜く視点が、この演目をより深く楽しむポイントの一つです。

仏師の役割とストーリーの流れ

狂言仏師のあらすじはシンプルですが、その中に多くの笑いや人間味が詰まっています。仏師の役割は、依頼人を巧みに言いくるめ、なんとかその場を切り抜けようとするコミカルな存在です。

物語は、依頼人が仏師を呼んで仏像を作らせるところから始まります。仏師は「腕は一流」と言い張りますが、実際には何もできず、さまざまな理由をつけてごまかします。最終的には依頼人に正体がバレてしまい、場が混乱するという展開が一般的です。ストーリーが進むごとに、仏師と依頼人の小さな駆け引きや皮肉が積み重なり、観客はその巧妙なやりとりを楽しめます。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

狂言仏師のセリフに込められた意味

狂言仏師のセリフには、日常会話のような親しみやすさと、思わず笑ってしまう工夫が凝らされています。意味を知ることで、より深く演目を楽しめます。

代表的なセリフとその解釈

狂言仏師には印象的なセリフがいくつも登場します。たとえば、「仏像はまだ未完成ですが、頭の中では出来上がっております」といった言い訳めいた言葉は、仏師のごまかしととぼけたユーモアがよく表れています。このようなセリフは、観客に「本当にそんなことが通じるのか」と突っ込みたくなる滑稽さを感じさせます。

また、依頼人が仏師の口車に乗せられ、何度も同じ質問を繰り返すやりとりも特徴的です。こうしたセリフのやりとりは、言葉遊びや駆け引きの妙が詰まっており、何度観ても新たな発見があります。セリフ一つ一つに仏師の人柄や当時の空気感が凝縮されている点も、この演目の魅力です。

仏師ならではの言い回しや表現技法

仏師役は、職人らしい専門用語や、身振り手振りを交えた独特の言い回しが特徴です。たとえば、「木目を見ればこの木が仏になるかどうか分かります」といった、いかにも本物らしい言葉を巧みに織り交ぜます。これにより、偽者でありながらも、いかにも本物の仏師らしく見せかけるユーモアが生まれます。

また、言葉だけでなく、声のトーンや間の取り方も重要です。あえて言葉を区切ったり、考え込むふりをしたりすることで、仏師の怪しさや滑稽さが一層際立ちます。このような細やかな表現技法を知ることで、セリフの奥深さをより味わうことができます。

セリフから読み取る当時の価値観

狂言仏師のセリフには、当時の人々の価値観が色濃く反映されています。たとえば、ものづくりに対する尊敬や、職人に対する期待感などがセリフの端々から伝わってきます。一方で、偽者や怠け者を笑い飛ばす風潮も感じられます。

これらのセリフを通じて、現代とは異なる当時の社会観や人間関係、価値観を知ることができます。セリフに込められた皮肉や風刺を読み取ることで、単なる笑い話以上の社会的背景や文化的意味を感じることができるでしょう。

狂言仏師のセリフが生む笑いの仕掛け

狂言仏師のセリフは、「繰り返し」や「言葉遊び」によって笑いを生み出します。たとえば、依頼人が何度も同じ質問をし、それに対して仏師が微妙に違う言い訳を繰り返すことで、観客は次第にクスクスと笑ってしまいます。

また、仏師の大胆なうそや、思わず納得してしまいそうな理屈も、笑いのポイントになっています。こうしたセリフのやりとりは、現代のお笑いにも通じる普遍的な面白さがあります。演者の工夫次第で、毎回異なるニュアンスや新しい笑いが生まれるのも魅力の一つです。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

狂言仏師の舞台演出と鑑賞ポイント

狂言仏師の舞台は、シンプルな中にも工夫が凝らされています。伝統的な衣装や舞台装置、役者の動きなどを知ることで、より深く舞台を楽しめます。

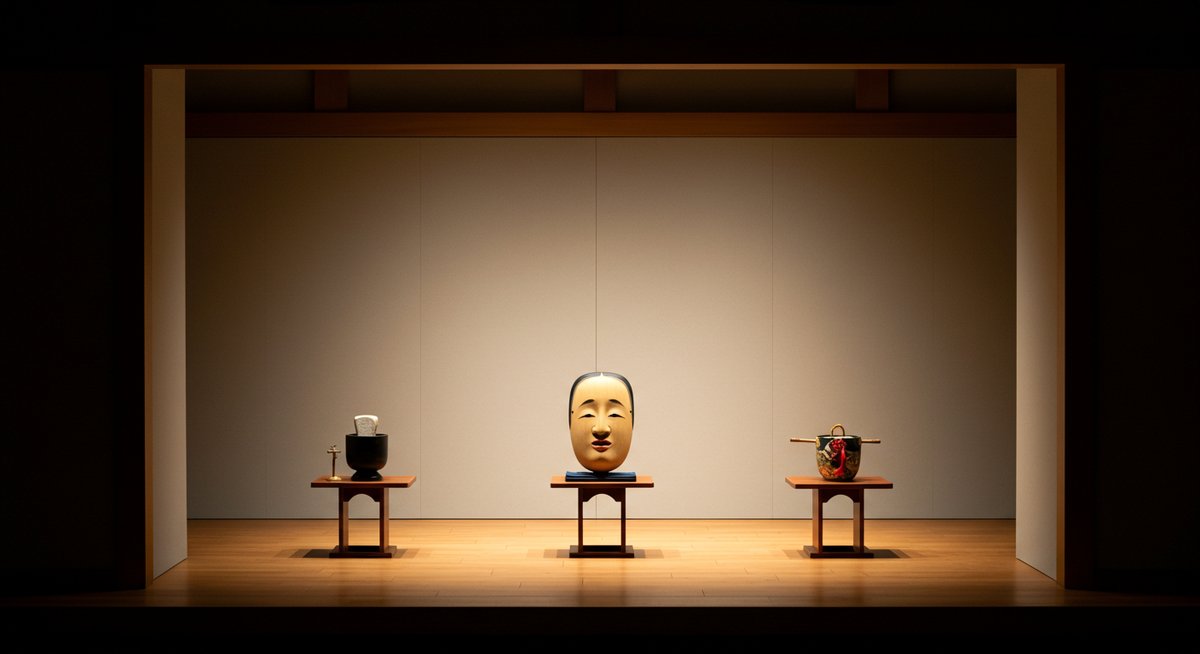

舞台装置や衣装の特徴

狂言仏師に使われる舞台装置は非常にシンプルです。大がかりな道具はほとんど使わず、仏像を彫る道具や木材を模した小道具が用いられることが一般的です。そのため、観客は役者の動きや表現に注目しやすいという特徴があります。

衣装は、仏師役には職人らしい装束、依頼人役には庶民的な着物が用いられます。色使いや柄には、それぞれの身分や性格が反映されています。たとえば、仏師はやや派手な帯を使い、自信満々な様子を演出することもあります。これにより、登場人物のキャラクターが視覚的にも伝わりやすくなっています。

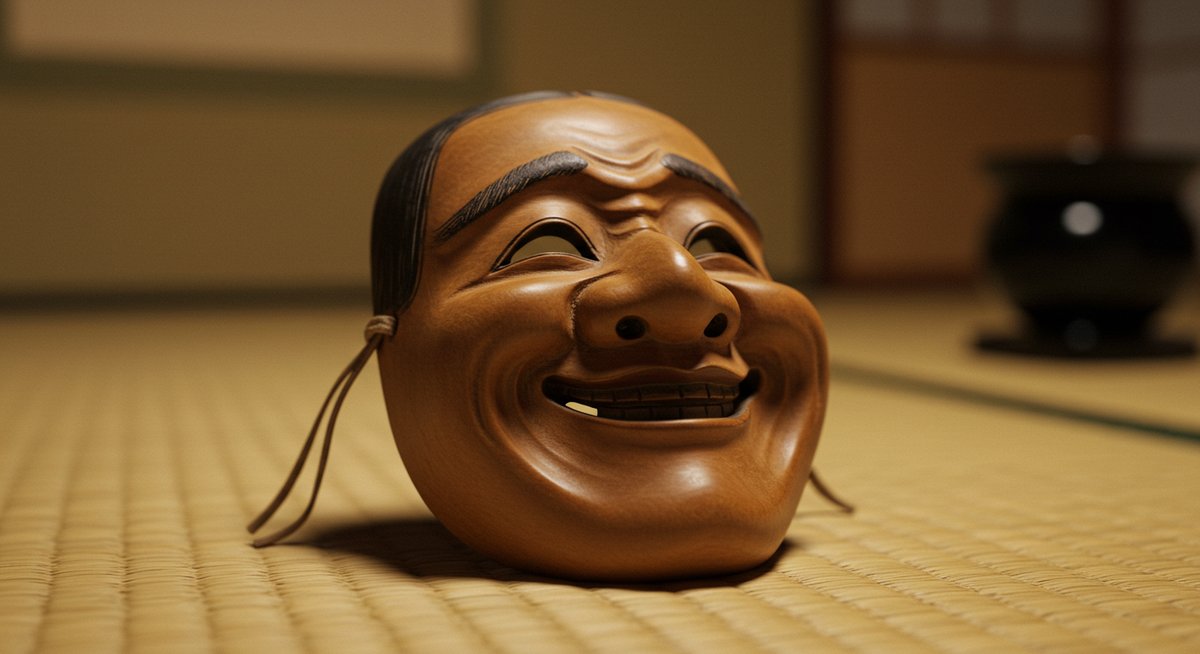

仏師役の演者が重視する動きと表現

仏師役の演者は、「いかにも仏像を彫っているように見せる」手の動きや、誇らしげな態度を大切にします。細かな仕草やゆっくりとした間合い、時にはわざとらしい動きが、仏師のずる賢さや滑稽さを引き立てます。

また、仏師のセリフに合わせて首をかしげたり、道具を振り回すふりをしたりすることで、観客に「本当に彫っているのかな?」という疑問を抱かせる効果も狙っています。動きと表情が一体となることで、仏師というキャラクターがより生き生きと浮かび上がります。

初心者におすすめの鑑賞方法

初めて狂言仏師を観る方には、以下のポイントに注目するとより楽しむことができます。

- 仏師と依頼人のやりとりに注目

- セリフの言い回しや繰り返しのパターンを楽しむ

- 役者の細やかな動きや表情の変化を見逃さない

また、事前にあらすじや登場人物を簡単に調べておくと、ストーリーを追いやすくなります。分からない言葉や仕草があっても、全体の雰囲気ややりとりの面白さを味わうことが大切です。

仏師演目の現代的なアレンジ

近年では、従来の狂言仏師に現代的なアレンジを加えた公演も人気です。たとえば、現代風の衣装やセリフ、演出方法を取り入れることで、若い世代にも親しみやすくなっています。

また、学校公演やワークショップでは、観客参加型の演出や、身近な道具を使ったパロディバージョンなども行われています。こうした試みは、伝統を守りつつも新たな楽しみ方を提案しており、狂言仏師をさらに身近なものにしています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

狂言仏師をより深く楽しむために

狂言仏師の面白さをもっと味わいたい方には、他の演目との違いや体験イベント、有名役者の演技にも注目してみることをおすすめします。

仏師と他の狂言演目との違い

狂言にはさまざまな演目がありますが、仏師は特に「職人のずる賢さ」や「ごまかし」をテーマにしています。たとえば「附子(ぶす)」や「柿山伏」は食べ物や僧侶が題材ですが、仏師はものづくりの現場が舞台です。

- 仏師:職人のごまかしや人間臭さ

- 附子:食べ物をめぐるやりとり

- 柿山伏:僧侶と農民の駆け引き

このように、題材や笑いの方向性が異なるため、いくつかの演目を比較して観るとそれぞれの個性が際立ちます。

仏師が題材の体験イベントやワークショップ

最近では、狂言仏師を題材にした体験イベントやワークショップも増えています。実際に仏師役や依頼人役になりきってセリフを言ったり、簡単な小道具を使って演技を体験する内容です。

こうしたイベントでは、プロの役者から動きやセリフ回しを学ぶことができるため、演目への理解が深まります。子どもから大人まで楽しめる内容で、家族や友人と参加するのもおすすめです。

有名な仏師役者とその演技

狂言界には、仏師役を得意とする名役者が数多くいます。たとえば、野村萬斎さんや茂山千五郎さんは、巧みな表現力と絶妙な間合いで多くの観客を魅了してきました。

| 役者名 | 特徴 |

|---|---|

| 野村萬斎 | 表情豊かで現代的解釈も |

| 茂山千五郎 | 伝統的な演技で安定感 |

役者ごとに演出や解釈が違うため、お気に入りの役者を見つけて繰り返し観るのも、狂言仏師を楽しむポイントです。

仏師の魅力を知るためのおすすめ書籍や資料

狂言仏師についてもっと知りたい方には、入門書や解説本、映像資料などがおすすめです。

- 『狂言を楽しむ』(日本能楽会編)

- 『狂言の世界』(野村萬斎著)

- 公演のDVDやYouTube公式動画

書籍や映像を通じて、物語の背景や演技の技法を学ぶことができます。図書館やインターネットでも多くの情報が手に入るので、ぜひ活用してみてください。

狂言仏師と伝統芸能の広がり

狂言仏師は伝統芸能の枠を超えて、現代にも広がる魅力があります。他の芸能と比べてみたり、日本文化を学ぶきっかけにすることもできます。

仏師演目が与える現代への影響

仏師演目は、現代のお笑いやドラマにも影響を与えています。身近なトラブルや人間関係の滑稽さを、分かりやすく伝える手法は、今もなお新鮮です。

また、学校や地域のイベントで狂言仏師が上演されることで、次世代への伝承や日本文化の普及にも寄与しています。伝統と現代をつなぐ架け橋として、その存在感はますます高まっています。

他の伝統芸能との比較

狂言仏師は、歌舞伎や能と比べてコミカルで親しみやすい点が特徴です。たとえば、能は荘厳な雰囲気で進行しますが、狂言は観客の笑いを誘う場面が多くなっています。

| 伝統芸能 | 雰囲気 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 狂言 | 明るく軽快 | 日常の出来事 |

| 能 | 厳か・静寂 | 神話や伝説 |

| 歌舞伎 | 派手・華やか | 歴史・恋愛劇 |

この比較からも、狂言仏師がいかに親しみやすい存在かが分かります。

仏師を通じて学ぶ日本文化

狂言仏師を鑑賞することで、日本人のユーモア感覚や、職人文化への敬意、庶民の日常生活など、さまざまな日本文化の側面に触れることができます。

また、言葉や所作に込められた意味を知ることで、当時の人々の価値観や生活観にも思いを馳せることができます。伝統芸能を楽しみながら、自然と日本文化を学ぶことができる点も魅力です。

仏師演目の今後の展望と楽しみ方

狂言仏師は、今後もさまざまな形で受け継がれていくでしょう。新しい演出や現代的な解釈、国際的な公演など、広がりを見せています。

これからも、多様な世代や国の人々に向けて、ユーモアや人間味を伝えていく存在であり続けることが期待されています。伝統を守りつつ、時代に合わせて進化する狂言仏師の今後の発展にも注目です。

まとめ:狂言仏師が映し出す人間味と伝統芸能の面白さ

狂言仏師は、ずる賢い仏師と依頼人のやりとりを通して、人間の弱さやおかしみをユーモラスに描いています。シンプルな舞台や巧みなセリフ、細やかな演技表現が織りなす世界観は、初めての方でも親しみやすく、何度観ても新しい発見があります。

また、現代的なアレンジや体験イベントなどを通じて、幅広い世代に愛され続けている点も魅力です。仏師をきっかけに、日本の伝統芸能や文化に触れ、自分なりの楽しみ方を見つけてみてはいかがでしょうか。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!