一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

能胡蝶の魅力とあらすじを知る

能の「胡蝶(こちょう)」は、美しい幻想的な世界観と深いメッセージを持つ演目です。初心者でも親しみやすい内容や、華やかな舞台表現が魅力となっています。

能胡蝶とはどのような演目か

能「胡蝶」は、春の訪れと再生をテーマにした演目です。主人公は胡蝶、つまり蝶の精霊で、花に憧れながらも花にとまる機会を持てなかったことを嘆きます。やがて僧侶の読経によって救われ、花と出会い、春の喜びを謳歌するという物語です。

この演目は、蝶の精が人間のような心を持ち、花への憧れや切なさを語る幻想的な設定が特徴です。花と蝶の儚い関係が、自然と人の心のつながりを象徴しています。季節の移ろいとともに、命のめぐりを感じさせてくれる内容です。

能胡蝶のあらすじを分かりやすく解説

物語は、都の僧侶が春の野に花を探しに来る場面から始まります。そこで僧侶は、花に会いたいという願いを持つ胡蝶の精に出会います。胡蝶は、春になると花に近づくものの、とまることができず、花と交わることなく季節が過ぎていく寂しさを語ります。

その後、僧侶は胡蝶の精のために法華経を読経します。この祈りや読経の力によって、胡蝶はついに花にとまることができ、心から歓喜します。最後には、胡蝶が花とともに舞い踊り、春の喜びと安らぎの世界を表現して幕を閉じます。物語全体を通して、願いが叶うことの尊さや、自然と人の調和を感じられる構成になっています。

初心者が楽しめる胡蝶の見どころ

胡蝶は、能の中でも色彩豊かで華やかな演出が見どころです。蝶の柔らかな動きや、花々を模した舞台装飾は、視覚的にも楽しめます。また、物語の展開が比較的シンプルなため、初めて能を観る方にも理解しやすい内容となっています。

さらに、胡蝶が花に憧れる心情や、願いが叶う瞬間の喜びなど、人間らしい感情が丁寧に描かれている点も魅力の一つです。舞台上の美しい衣装や優雅な所作、謡の音色が相まって、幻想的な雰囲気を存分に味わえるでしょう。鑑賞の際は、蝶と花の関係に注目しながら、自然や人生の儚さについても感じてみてください。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

能胡蝶に登場する主要な人物とその役割

「胡蝶」には、物語を進める上で重要な役割を担う登場人物がいます。それぞれの人物がどのような意味を持ち、どのように物語に関わるのかを見ていきましょう。

胡蝶の役柄と物語での意味

胡蝶は、この演目の主人公であり、蝶の精霊として登場します。美しい花に憧れ、けれども直接ふれあうことのできない悲しみを抱えています。その姿は、人間の叶わない願いや憧れを象徴し、観る人に共感や切なさを与えます。

物語の進行とともに、胡蝶は僧侶の祈りによって救われます。やがて胡蝶は花にとまることができ、喜びに満たされることで、希望や再生のメッセージが伝わります。胡蝶の役割は、華やかさと儚さ、そして祈りの大切さを舞台上で表現することにあります。

登場人物とその関係性

この演目には、胡蝶と僧侶の二人が主に登場します。

| 登場人物 | 役割 | 胡蝶との関係 |

|---|---|---|

| 胡蝶 | 主人公 | 自らの願いを叶えようとする蝶の精霊 |

| 僧侶 | 世話役 | 胡蝶の願いを受け止め、救いの手を差し伸べる存在 |

胡蝶は、自身の願いを叶えてくれる力を持つ僧侶に救いを求めます。僧侶は慈悲の心で胡蝶に読経を行い、その願いが届くよう導きます。両者の信頼とつながりが、物語を動かす軸となっています。

胡蝶以外の重要なキャラクター解説

胡蝶と僧侶以外に、直接的な人物は少ないものの、春の花々や自然も物語の中で重要な役割を果たします。これらは舞台装置や背景として表現され、胡蝶や僧侶の心情を象徴的に彩ります。

また、僧侶は単なる脇役ではなく、胡蝶の救済者として重要な存在です。読経を通じて胡蝶の心を癒し、物語を大きく動かす役割を担っています。こうした人物や自然の存在が、胡蝶という演目の世界観を奥深いものにしています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

胡蝶の演出と伝統的な表現技法

能「胡蝶」は、舞台装飾や音楽、表現方法にもさまざまな工夫が見られます。伝統的な技法がどのように使われているのか、具体的にご紹介します。

舞台美術や衣装の特徴

舞台美術は、春らしさや花の美しさが感じられるように工夫されています。背景には桜や梅などの絵が描かれることが多く、舞台全体に柔らかな雰囲気が広がります。

胡蝶の衣装は、蝶の羽根をイメージした鮮やかな色合いが特徴です。金糸や銀糸を織り込んだ薄手の衣装で、動くたびに軽やかに舞う様子が表現されます。また、僧侶の衣装は淡い色調で落ち着いた雰囲気をまとっています。華やかな胡蝶と対照的な演出が、物語に奥行きを与えています。

音楽や謡の役割

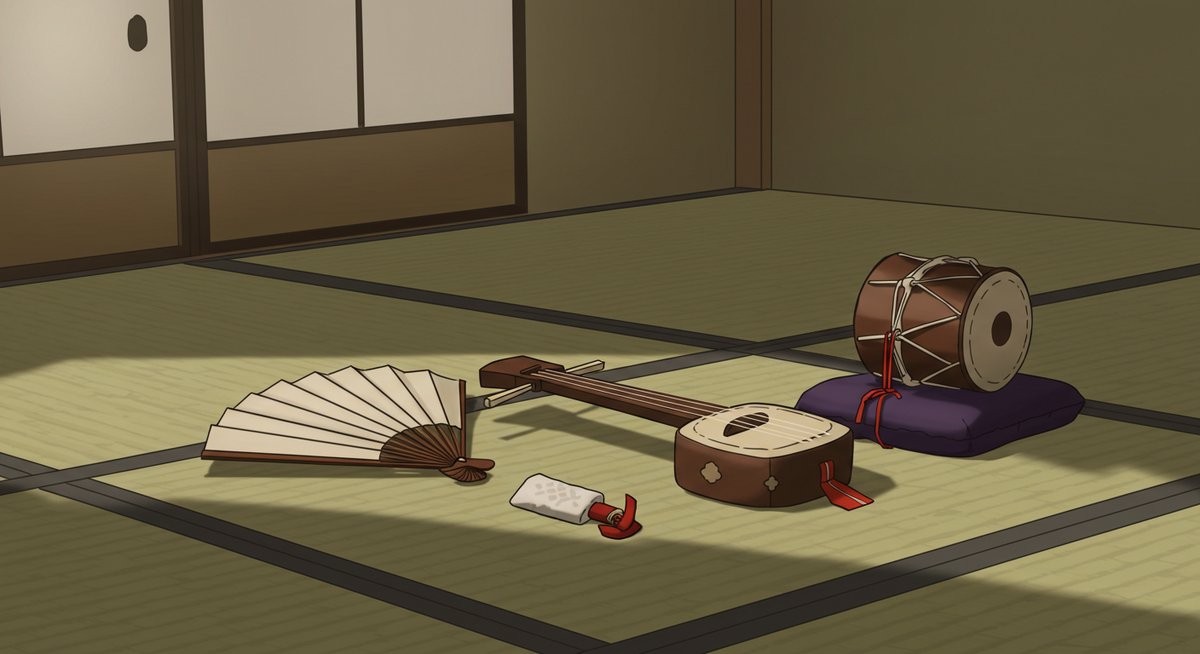

能「胡蝶」では、謡(うたい)と呼ばれる歌と囃子(はやし)と呼ばれる音楽が使われます。謡は、登場人物の心情や場面の情景を表現する重要な要素です。胡蝶の切ない気持ちや、最後の喜びの場面など、舞台全体の雰囲気を盛り上げます。

囃子は、笛や小鼓(こつづみ)、大鼓(おおつづみ)などの楽器が演奏され、春の優しさや生命の息吹を感じさせる音色が印象的です。音楽と謡が一体となることで、胡蝶の幻想的な世界がより豊かに描かれています。

能胡蝶の代表的な演出事例

胡蝶の演出では、花と蝶の関係性を強調する工夫が多く見られます。たとえば、舞台上に布や花をあしらい、胡蝶が舞い降りるような動きを強調することがあります。また、胡蝶役の舞は、軽やかさや優雅さを意識した所作が重視されます。

近年では、伝統的な演出を守りつつ、花の照明や衣装の色合いに現代的な工夫を加える演出も増えています。伝統と現代の感性が融合した新しい表現が観客を楽しませており、毎回異なる演出を比べてみるのも胡蝶の醍醐味です。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

胡蝶が能や日本文化に与えた影響

「胡蝶」は、能の世界だけでなく、日本文化や芸術にも多くの影響を残しています。他の演目との比較や、文学・芸術への波及、現代での評価について考えていきます。

他の能演目との比較

能「胡蝶」は、花や蝶といった自然を題材にした点では「東北」「西行桜」などと似ています。ただし、胡蝶は精霊が主人公という点でファンタジー要素が強く、物語性が明快です。

また、救済や再生をテーマにしている点では「羽衣」などとも共通する部分があります。一方で、胡蝶は女性らしい優美さや儚さを強く打ち出しており、舞や衣装の華やかさが際立ちます。このような独自性が、胡蝶を特別な存在にしています。

文学や芸術への影響

胡蝶は、詩歌や絵画などさまざまな分野で題材として取り上げられてきました。蝶と花の関係や、夢や憧れといったテーマは、日本の和歌や俳句でもよく詠まれています。

また、胡蝶の幻想的な物語や美しい舞のイメージは、屏風絵や日本画にも反映されています。蝶や花を繊細に描いた美術作品には、胡蝶の世界観が色濃く表れており、日本文化の美意識や自然観を伝える手本にもなっています。

現代における胡蝶の評価と上演

現代でも「胡蝶」はたびたび上演されており、多くの観客に親しまれています。春の季節に合わせた公演が多く、華やかな舞台が人気を集めています。

また、初心者向けの能体験や解説付きの公演で取り上げられることも多く、能の魅力に初めて触れる方にもおすすめされています。現代作家や演出家が新たな解釈を加えることもあり、伝統と革新が共存する能として評価されています。

まとめ:能胡蝶のあらすじと魅力を深く知り能の世界をより楽しもう

能「胡蝶」は、春の自然美と人の心の移ろい、願いの尊さを表現した幻想的な演目です。蝶の精霊と僧侶の優しいやりとり、花との出会いを通して、自然や人生の儚さ、喜びに気づくことができます。

物語のわかりやすさや華やかな舞台、豊かな音楽表現など、初心者にも親しみやすい魅力が詰まっています。胡蝶の鑑賞を通じて、能の奥深い世界や日本文化の美しさをより身近に感じてみてはいかがでしょうか。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!