一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

能菊慈童のあらすじと物語の全体像を解説

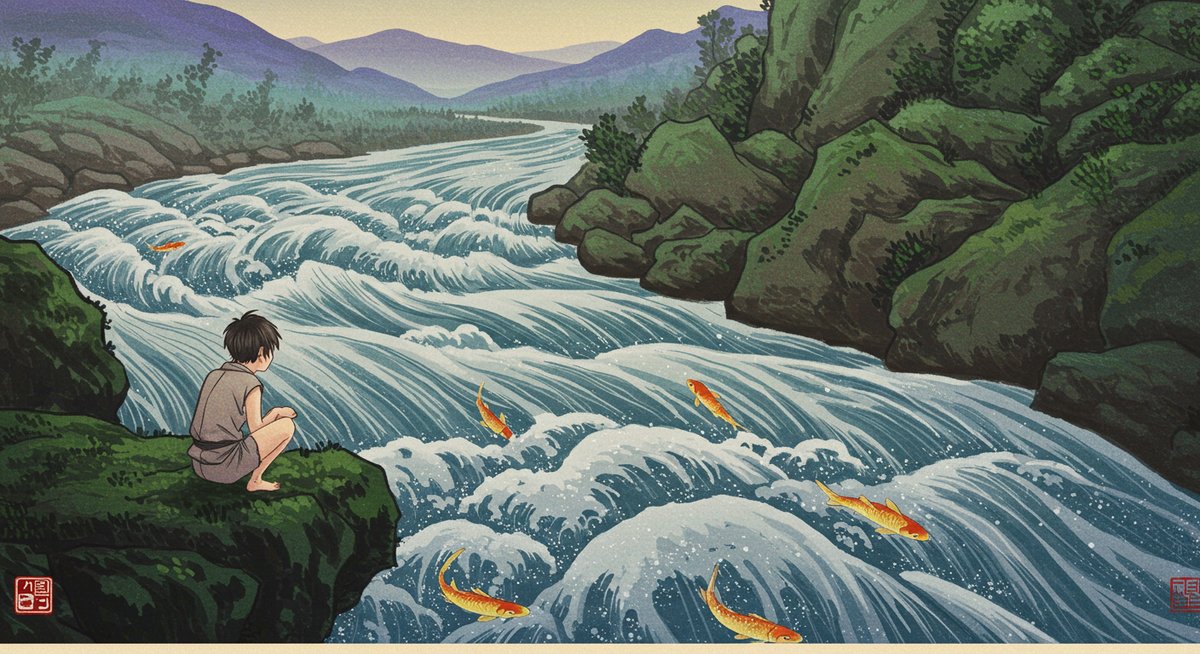

能「菊慈童」は、不老長寿の象徴である菊の花と、慈愛に満ちた少年・慈童の物語です。重厚なテーマを持ちながらも、優雅で幻想的な世界が描かれています。

菊慈童とはどのような演目か

能「菊慈童」は、菊の露を飲んで不老長寿となった少年・慈童を主人公とした演目です。この物語は中国の伝説に由来し、日本の能楽として再構成されました。

物語の舞台は中国の山深い地。かつて慈童は皇帝の命令に背いた罰で山に流されましたが、持参した経文が書かれた菊の葉から滴る露水を飲み続けて不老不死となり、千年以上も変わらずに生き続けているとされています。不老長寿への憧れ、恩を忘れない心、自然との調和などが描かれることで、多くの人の心を惹きつけてきました。

あらすじのポイントと物語の流れ

物語は旅の僧が山奥で美しい少年・慈童と出会う場面から始まります。僧は慈童の不思議な雰囲気に惹かれ、その身の上を尋ねます。

慈童は自分が皇帝の命令で山に流されたこと、そして経文が書かれた菊の葉の露を飲んで不老長寿となったことを語ります。やがて慈童は僧に頼まれ、経文を唱えつつ舞を舞い、静かに物語が幕を閉じます。このあらすじには、恩を忘れず、自然から恵みを受ける姿勢が丁寧に描かれています。

能菊慈童が伝えるテーマや教訓

「菊慈童」が伝える最も大きなテーマは、不老長寿へのあこがれだけにとどまりません。禁を守る誠実さや、恩義や恩師への感謝、また人と自然との調和が強調されています。

また、この物語は「慈愛」の心を大切にすること、困難の中でも希望を失わずに生きる姿勢の大切さも示しています。現代の私たちにも通じる、心の豊かさや人への思いやりといった普遍的な価値観が込められているのが特徴です。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

能菊慈童の歴史的背景と成立

能「菊慈童」は、古代中国の伝説や日本独自の価値観が融合して誕生した作品です。成立までの歴史や背景をたどることで、より深くこの演目を理解できます。

枕慈童との関係と物語の起源

「菊慈童」には、中国の故事「枕慈童」が深く関係しています。枕慈童とは、菊の葉に経文を書いたことで不思議な力を得た少年の伝説に由来します。

この物語は、菊慈童が皇帝の枕を踏んでしまったことから始まります。罰として流されるも、恩義を忘れずに経文を書き続けた慈童の清らかな心が描かれます。日本ではこの伝説が能の題材に取り入れられ、さらに独自のアレンジを加えて発展しました。

中国伝説と日本能楽の融合

能「菊慈童」は、中国の不老不死伝説がもとになっていますが、日本の能楽らしい静けさと余韻が加味されています。

たとえば、物語の進行や演出に日本独自の簡素美や余白の美意識が生かされています。また、菊の花というモチーフは中国でも長寿の象徴ですが、能舞台では日本の四季や自然観と結びつき、より詩的な世界観を演出しています。

菊の不老長寿伝説と重陽の節句との結びつき

菊は、中国では古くから不老長寿の象徴とされてきました。9月9日の重陽(ちょうよう)の節句では、菊の花を飾り、長寿を願う風習がありました。

日本でもこの風習は伝わり、能「菊慈童」の演目と密接に関係しています。菊の露を飲んで長寿を得る慈童の物語は、重陽の節句での健康祈願や、自然の恵みに対する感謝の気持ちと結びついています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

能菊慈童の見どころと演出の特徴

能「菊慈童」には、主人公の清らかな人物像、洗練された舞、そして菊の水を使った象徴的な表現など、多くの見どころがあります。演出の特徴を知ることで、観劇の楽しみがさらに深まります。

主人公慈童の人物像と演技の魅力

慈童は、少年らしい純粋さと深い慈愛の心を併せ持つ人物として描かれます。流罪という苦境にありながらも、皇帝への恩義や教えを忘れない姿勢が、能独特の抑制された演技で表現されます。

この演目では、慈童役の役者が繊細な表情や仕草で内面を伝えることが重要です。観客は、ことばや動きの一つ一つから慈童の心の動きを感じ取ることができます。

舞や謡の美しさと舞台美術

「菊慈童」の舞は、ゆったりとした動きと静けさが特徴です。慈童が菊の葉を持ち、その露を汲む所作や、経文を唱えながらの舞は、幻想的な雰囲気を醸し出します。

また、舞台美術も見どころの一つです。簡素ながらも洗練された装置や、白や黄色の菊をあしらった舞台は、物語の世界観をいっそう引き立てます。囃子(はやし)や謡(うたい)の旋律も、観る者の心を穏やかに包み込みます。

菊の水や長寿の象徴表現

この演目では、菊の葉に経文を書き、そこから滴る露を慈童が飲む場面が重要なシンボルとなっています。水の透明感や、菊の花の清らかさが長寿の象徴として美しく表現されています。

菊と水という二つの自然の恵みが重ねられることで、観る人に生命の尊さや、自然とともに生きる喜びを静かに伝えています。これらの演出は、能ならではの象徴的な表現の妙味です。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

能菊慈童が現代に伝える意味と楽しみ方

「菊慈童」は、現代においても不老長寿や恩義への感謝など、普遍的なテーマを持った演目です。さまざまなイベントや公演でも親しまれており、今なお多くの人々に愛されています。

現代公演や関連イベント情報

現在も「菊慈童」は全国の能楽堂や伝統芸能フェスティバルなどで定期的に上演されています。秋の重陽の節句に合わせた公演や、親子向けの体験イベントなども開かれています。

また、能楽体験講座や、演目を題材にしたワークショップも人気です。これらのイベントでは、演者や専門家による解説が聞けることも多く、より深く物語の世界にふれることができます。

観覧時のポイントや楽しみ方

「菊慈童」を楽しむ際は、物語の流れやセリフだけでなく、所作や間の取り方、舞台美術にも注目するのがおすすめです。特に、慈童の動きや表情の変化、菊の花や水を使った象徴的な演出に注目することで、物語の奥深さを感じることができます。

また、事前に簡単なあらすじや歴史背景を知っておくと、初めての方でも物語に入り込みやすくなります。静かな時間の流れとともに、心を落ち着けて観劇するのも能の楽しみ方の一つです。

伝統芸能としての価値と今後への期待

「菊慈童」は、能楽の中でも自然や人の心を見つめる作品として、長く親しまれてきました。伝統芸能としての価値は、普遍的なテーマや洗練された美意識だけでなく、世代を超えて受け継がれる技や心にも見出せます。

今後は、若い世代への普及活動や新しい演出の試みを通じて、さらに多くの人に能の魅力が伝わることが期待されています。日本文化を象徴する演目として、国内外でその価値が見直されています。

まとめ:能菊慈童が紡ぐ不老長寿と慈愛の物語

能「菊慈童」は、不老長寿という願いと、恩を忘れない慈愛の心を描いた美しい物語です。中国伝説と日本の美意識が融合し、静かな舞台の中に深いテーマが込められています。

現代でも、多くの人がこの演目に心を寄せ、人生や自然の尊さについて思いを巡らせています。伝統芸能としての「菊慈童」は、これからも時代を越えて多くの人々に感動を届け続けることでしょう。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!