一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

能岩船とはどのような演目か概要と魅力を解説

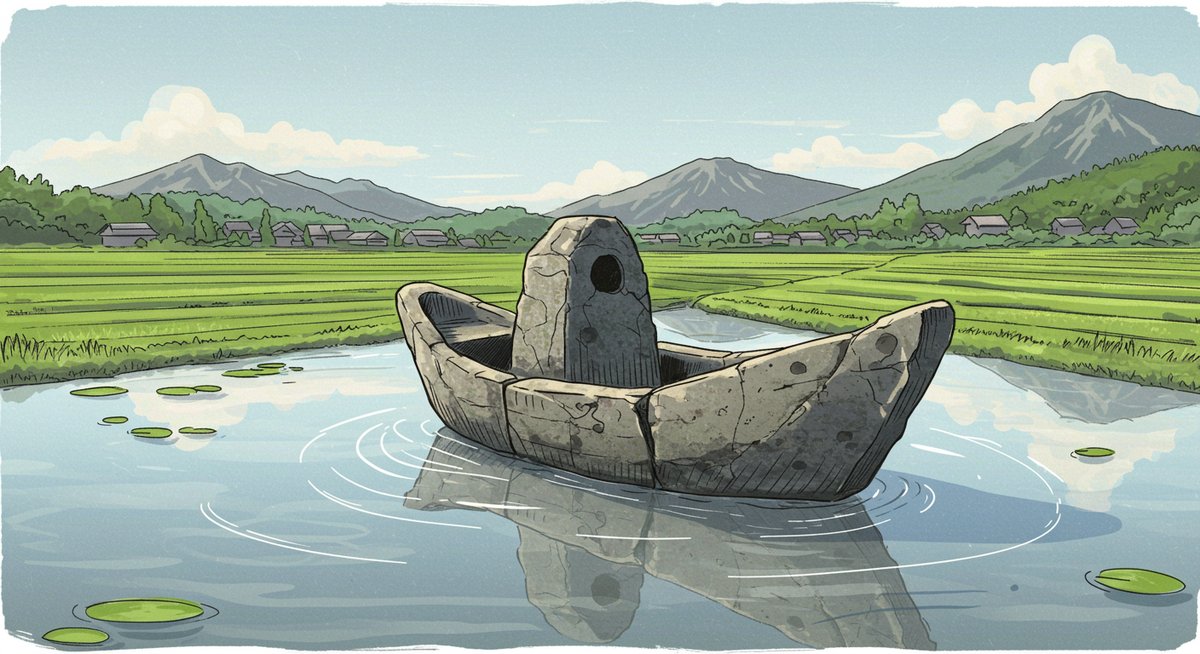

能「岩船」は、その名の通り岩の船にまつわる伝説や神話を題材とした、幻想的な世界観が特徴の演目です。壮大な物語と美しい舞台表現が、多くの観客の心を惹きつけています。

能岩船の誕生と歴史的背景

能「岩船」は、中世日本に広まった神話や伝説の流れを受けて生まれた演目です。岩船という言葉は、古代より不思議な伝承や宗教的な意味合いとともに語られてきました。その内容が室町時代の能楽の世界の中で物語として取り上げられ、舞台作品となったのです。

この演目の成立には、当時の人々が自然や神々への畏敬の念を舞台で表現したいという思いが込められています。時代とともに、人々の暮らしや信仰が変化しても「岩船」の物語は受け継がれてきました。その背景には、地域社会や寺社とのつながりもあり、今日まで大切に守られています。

能岩船が描く物語世界の特徴

能「岩船」が描く世界は、現実と幻想が入り混じった物語構造が特徴です。物語の中では、神話的な要素が色濃く表れ、神々や伝説の存在が登場し、現世と異界が交錯します。

この作品では、岩船という不思議な船が象徴的に登場します。船そのものが神聖な存在として描かれ、人々の願いや思いを乗せて旅をする、というイメージが表現されています。自然と人間、神と人とのつながりが美しく描かれる点が、この演目ならではの魅力です。

能岩船が多くの人に愛される理由

能「岩船」が長年にわたり愛されている理由の一つは、物語の奥深さにあります。神話や伝説がベースになっているため、観るたびに新たな発見や感じ方ができる演目です。

また、舞台上の静寂や美しい動き、衣装や音楽の調和が、心を落ち着かせてくれます。観客は日常を離れ、非現実の世界に引き込まれます。さらに、地域の信仰や文化と結びついている点も、多くの人々にとって親しみやすい理由となっています。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

能岩船のあらすじと物語の流れ

能「岩船」は、神話や伝説をもとにした壮大な物語が展開される演目です。その流れを知ることで、より味わい深く観劇が楽しめます。

能岩船の主なストーリー展開

物語は、ある村に不思議な岩船が現れるところから始まります。村人たちはこの船を神聖なものと受け止め、神々の使いと信じて畏敬の念を抱きます。やがて、岩船から現れた神々が人々に知恵や教えを授け、村に繁栄や平和をもたらすという展開となります。

途中、さまざまな困難や誤解が生まれますが、神々の導きによって人々は試練を乗り越えていきます。物語の終盤では、岩船が再び出現し、村人たちは新たな希望を胸に未来へと歩み始めます。全体を通して、神秘的で美しい流れが印象的です。

能岩船に登場する主要人物とその役割

能「岩船」には、物語の要となる人物や存在がいくつか登場します。主な役割は以下の通りです。

- 村人:岩船を目撃し、不思議な出来事に戸惑いながらも、信仰と希望を持つ存在

- 神々:岩船とともに現れ、人々に教えや助言を与え、村の平和を導く象徴的な存在

- 語り手(ワキ):物語を進行させ、観客に状況を伝える役割

これらの人物がそれぞれの立場から物語に関わることで、舞台全体に厚みと奥行きが生まれます。神々と人々の関係性も、物語の大きな魅力の一つとなっています。

能岩船の見どころと物語が伝えるメッセージ

能「岩船」の大きな見どころは、神秘的な岩船の登場から、神々と村人たちの交流、その心の変化まで、一つ一つ丁寧に描かれている点です。特に、舞台全体を使った船の表現や、静かで奥深い演技が印象に残ります。

この物語が伝えるメッセージの一つは、人々が自然や神聖な存在に敬意をもって共に生きていく大切さです。また、困難や不安があっても、信じる心や協力する力が未来を切り開くという希望も表現されています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

能岩船にまつわる伝説や信仰と地域文化

能「岩船」は、特定の地域に伝わる伝説や信仰、そして文化と深く結びついています。物語に込められた背景を知ることで、舞台の世界をより身近に感じられるでしょう。

岩船伝説と神話がもたらした影響

岩船の伝説は、日本各地の神話や伝承に登場します。特に、神々が空や海を渡って現れるというストーリーは、多くの地域で親しまれてきました。これらの伝説は、村や町の成立や、祭り、信仰の根拠にもなっています。

岩船伝説がもたらした影響は、舞台芸術だけでなく、地域の人々の道徳観や日々の暮らしにも表れています。神話が地域ごとに形を変えながら語り継がれ、能「岩船」の物語にも独自の色を添えています。

岩船地域に根付く信仰と能岩船の関係

岩船にまつわる信仰は、農業や豊作祈願、家族の健康など、日常生活とも深く関わっています。神聖な船がもたらす恵みを願い、地域ではさまざまな祭りや行事が行われてきました。

能「岩船」は、こうした地域の信仰や行事と結びつきながら上演されてきました。演目が伝える「神とのつながり」や「自然への敬意」は、地域の人々にとって大切な精神文化を象徴しています。

岩船ゆかりの神社や文化遺産の紹介

岩船伝説にゆかりのある神社や文化遺産も各地に残っています。代表的なものには、岩船を祀る神社や、伝説にまつわる石碑、祭りで使われる神輿などがあります。

表:岩船伝説ゆかりの主な文化遺産

| 名称 | 所在地 | 特徴 |

|---|---|---|

| 岩船神社 | 各地 | 岩船を祀る神社 |

| 岩船石碑 | 地域各所 | 伝承を記す石碑 |

| 岩船祭り神輿 | 村・町内 | 岩船を模した神輿 |

これらの文化遺産は、今も地域の人々に守られ、能「岩船」の上演とともにその伝統が受け継がれています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

能岩船を楽しむための観劇ポイントと鑑賞のコツ

能「岩船」は、物語や舞台表現の美しさだけでなく、観劇する際のポイントを押さえることでさらに深く楽しめます。初めての方にも分かりやすい観劇ガイドをご紹介します。

初めて能岩船を見る人への観劇ガイド

初めて能「岩船」を鑑賞する場合、事前に物語の流れや登場人物を簡単に知っておくと、舞台の細部まで楽しめます。能独特の静かな間や動作の意味を意識してみてください。

また、舞台中央に置かれた小道具や、音楽で場面がどう変化するのかに注目すると、物語の奥深さに気づくことができます。座席は舞台全体が見渡せる位置を選ぶと、より臨場感を味わえます。

能岩船に使われる舞台装置や衣装の特徴

能「岩船」では、シンプルでありながら象徴的な舞台装置や美しい衣装が使われます。岩船を表す小道具は大変印象的で、船そのものを直接的に表現するのではなく、抽象的な形で登場します。

衣装は、神々の荘厳さや村人たちの素朴さを表現するために、色や模様に工夫が凝らされています。また、仮面(能面)によって登場人物の心情が繊細に表される点も見逃せません。

現代における能岩船の上演とその意義

現代でも能「岩船」は、伝統芸能の一つとして各地で上演されています。上演を通じて、地域の歴史や信仰を伝える役割を担っています。また、若い世代や海外の観客にも能の魅力を発信する機会となっています。

伝統を守るだけでなく、新しい解釈や演出が加わることもあります。時代に合わせて変化しながらも、能「岩船」の物語や精神は受け継がれており、日本文化の奥深さを感じられる貴重な存在です。

まとめ:能岩船の物語と地域文化が紡ぐ伝統芸能の奥深さ

能「岩船」は、神話や伝説をもとにした壮大な物語、美しい舞台表現、そして地域の信仰や文化と深く結びついています。これらが合わさることで、唯一無二の伝統芸能として多くの人々に親しまれています。

物語の奥深さや、自然と人のつながりを大切にする精神は、現代にも大きな意味を持っています。能「岩船」を通して、地域文化の豊かさや日本の伝統芸能の魅力にぜひ触れてみてはいかがでしょうか。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!