一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

能敦盛のあらすじを分かりやすく解説

能「敦盛」は、平安時代末期の武士・平敦盛と、その命を奪った源氏方の熊谷直実の物語をもとにした演目です。戦と人間の心情が繊細に描かれています。

能敦盛の物語の背景と主な登場人物

能「敦盛」の背景には、源平合戦と呼ばれる時代の激しい争いがあります。物語の主な登場人物は、平家の若武者・平敦盛と、源氏方の武士・熊谷直実です。敦盛は平家の名門に生まれ、若くして戦場に立つことになりました。

熊谷直実は、潔く戦うことを信条とした武将ですが、戦の最中に逃げ遅れた若い敦盛と対峙します。この出会いが二人の運命を大きく変えていきます。脇役として、敦盛の霊が現れる旅の僧も重要な役割を持っています。

この物語全体が、武士の生と死、そして残された者の苦悩や祈りをテーマに進んでいきます。

熊谷直実と平敦盛の運命的な出会い

物語の中で、熊谷直実と平敦盛の出会いは非常に象徴的です。源平合戦のさなか、直実は一人の若武者を追い詰めます。その人物が、自分の息子ほどの若さである敦盛だと気づいた時、直実は心が大きく揺れます。

しかし、戦という状況下で、直実は敦盛を討つ選択をします。この場面は、単なる勝敗を超えた人間の苦悩が浮き彫りになります。直実は、敵でありながら敦盛に深い同情と敬意を抱くことで、自らの行為に悩み続けます。

この苦悩が、後の直実の出家や仏の道を志すきっかけとなり、能「敦盛」全体のテーマにもつながっています。

能敦盛のストーリーの流れと結末

能「敦盛」の物語は、まず旅の僧が戦場跡を訪れることから始まります。僧は敦盛の霊と出会い、彼の苦しみや無念を聞くことになります。敦盛の霊は、討たれた当時の心境や、無常観、そして直実への思いを語ります。

やがて敦盛の霊は、自らの運命を受け入れる姿勢を見せ、僧の読経によって成仏への道を歩み始めます。物語の終わりは、敦盛の魂が安らぎを見つけることで締めくくられます。

このラストシーンは、死者への供養や、人の罪と救いという普遍的なテーマが丁寧に描かれています。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

能敦盛の見どころと楽しみ方

能「敦盛」は、繊細な演技や美しい衣装、そして心に残る詞章が魅力です。観覧時の注目ポイントを知ることで、より深く物語を味わえます。

印象的な名場面とその意味

能「敦盛」には、印象的な名場面がいくつか存在します。特に有名なのは、敦盛の霊が自身の死を回想するシーンです。この場面では、笛の音とともに敦盛が舞うことで、命のはかなさや哀しみが観客に伝わってきます。

また、熊谷直実が敦盛を討つ場面は、表現の美しさとともに、武士であることの責任や苦悩が描かれています。能独特のゆったりとした動きや詩的な台詞は、この場面をより象徴的に演出しています。

これらの場面は、物語の本質である「無常観」や「供養」の心を理解する上でも、重要な意味を持ちます。

舞台演出や衣装の特徴

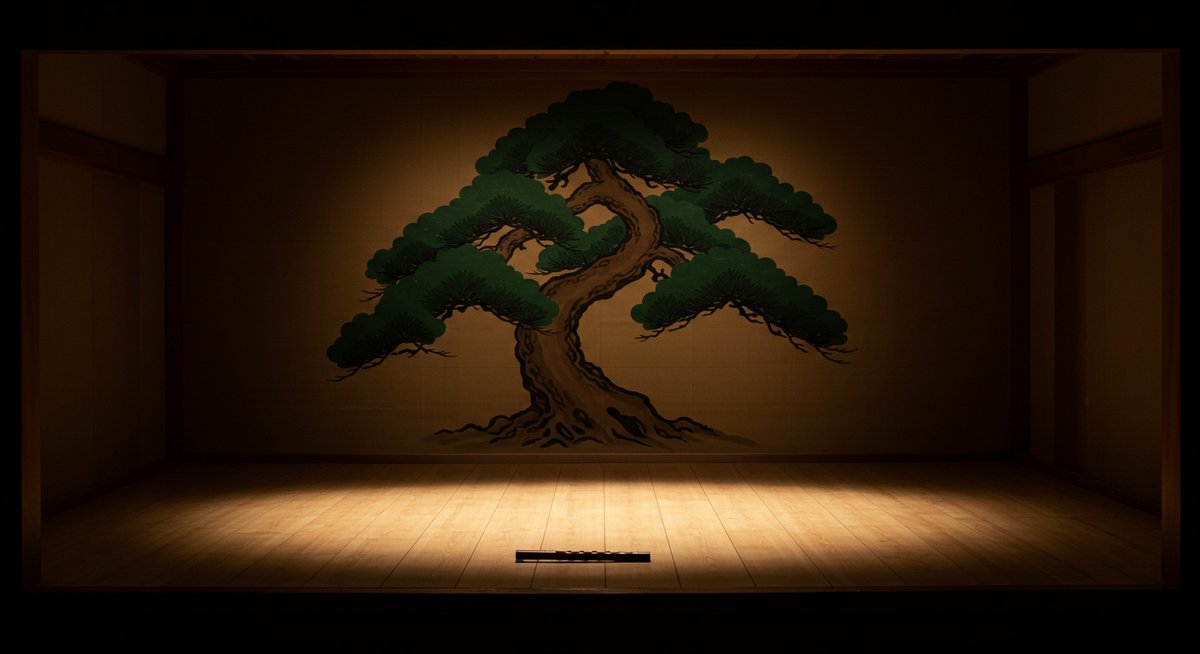

能「敦盛」の舞台演出は、最小限の装置で幻想的な空間を作り出します。たとえば、松の絵が描かれた背景や、静寂な照明が特徴です。これにより、観客は現実世界から切り離された感覚で物語に没入できます。

衣装にも注目したいポイントがあります。敦盛役は、若武者を象徴する鮮やかな小袖や、雅な装束を身にまといます。熊谷直実は、より落ち着いた色味の武士装束が用いられます。役柄ごとの衣装の違いも、物語の理解を深める手助けになります。

舞台演出と衣装は、能独自の様式美を体現し、現代の観劇体験とは異なる静謐な魅力を与えています。

観客が注目すべきポイント

能「敦盛」を鑑賞する際には、以下のポイントに注目するとより深く楽しめます。

- 登場人物の仕草や表情の微妙な変化

- 笛や太鼓などの音楽と舞の連動

- セリフのリズムや抑揚

これらの要素を意識して観ることで、物語だけでなく能ならではの空気感や緊張感も味わえます。また、台詞や所作がゆっくりしているため、一つひとつの場面をじっくり観察することができます。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

歴史と伝承にみる能敦盛の魅力

能「敦盛」は、ただの物語ではなく、日本の歴史や伝承とも深く結びついています。その背景を知ることで、作品の奥深さをより感じられます。

平家物語との関わりと史実

能「敦盛」は、古典文学「平家物語」の中でも有名なエピソードをもとにしています。平家物語では、源氏と平家の合戦の中で、敦盛が討たれる場面が感動的に描かれています。

実際の史実でも、敦盛は一ノ谷の戦いで若くして命を落としました。この史実をもとに、後世の人々が彼の最期に特別な思いを寄せ、能や歌舞伎などさまざまな芸能作品が生まれました。能「敦盛」は、史実と伝承が美しく融合した舞台です。

この歴史的背景に触れることで、単なるフィクションを超えた人間の本質や命の重みを感じ取ることができます。

幸若舞や他芸能との違い

敦盛の物語は、能だけでなく幸若舞と呼ばれる伝統芸能でも語り継がれています。幸若舞「敦盛」と能「敦盛」には、演出や表現の違いが見られます。

たとえば、幸若舞では語りと舞がより直線的でわかりやすく、物語の進行も速い傾向があります。一方、能では静かな動きと象徴的な演出が重視され、観る者に想像の余地を与えます。

このように、同じ「敦盛」の物語でも、芸能ごとにアプローチや感情表現が異なる点が、伝承としての魅力を高めています。

織田信長と敦盛の深い関係

「敦盛」と聞いて思い浮かべる人も多いのが、戦国時代の武将・織田信長との関係です。信長は、出陣前に幸若舞「敦盛」を好んで舞ったことで知られています。

この舞の一節に「人間五十年、下天のうちをくらぶれば、夢幻のごとくなり」という詞があります。信長はこの言葉に人の命の儚さを重ね、戦への覚悟を新たにしたと伝えられています。

能「敦盛」もまた、こうした歴史的エピソードを背景に持ち、現代でも人々の心に深く響いています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

能敦盛の現代的な価値と人気の理由

能「敦盛」は、現代の私たちにも多くのメッセージを与えてくれます。現代語訳や鑑賞の工夫を通じて、より身近に感じることができます。

現代語訳で読み解く敦盛の詞章

能「敦盛」の詞章は、古語でつづられているため、現代語訳を読むことで内容が一層理解しやすくなります。たとえば、敦盛の「今はただ思ひ残すことのなきやうに…」という言葉は、「今となっては、思い残すことがないように」という意味です。

現代語訳を通じて、登場人物の心情や物語の展開がより具体的に感じられます。さらに、詞章の美しさや独特のリズムを味わいながら、物語の本質に触れることができます。

近年では、解説付きの上演や字幕で補足する公演も増えており、初心者でも安心して楽しめる環境が整っています。

現代に伝わる敦盛のメッセージ

能「敦盛」は、命の儚さや、人と人との出会い、許しや供養の心など、普遍的なメッセージを現代に伝えています。たとえば、戦いの中で生まれる苦悩や葛藤は、現代社会における人間関係や選択の重さにも共通しています。

また、亡くなった者への思いやりや、残された者の苦しみを癒す祈りの姿勢も、多くの人に共感を呼びます。物語の中に描かれる「無常観」は、今を大切に生きることの大切さを静かに教えてくれます。

こうしたメッセージ性が、年代や時代を問わず多くの人に支持される理由の一つです。

能敦盛を鑑賞するためのおすすめ情報

能「敦盛」を鑑賞する際は、事前にあらすじや登場人物の関係を把握しておくと、より深く物語を楽しめます。また、現代語解説付きや初心者向けの公演もおすすめです。

鑑賞時に役立つポイントをまとめると、以下のとおりです。

- 会場の座席位置を選ぶ際は、舞台全体が見渡せる中央付近が最適

- 上演前にパンフレットや解説を読むと理解が深まる

- 初めての場合は、字幕や音声ガイドが用意されている公演を選ぶと安心

能楽堂や地域の伝統芸能イベントでも上演されていることがあるので、気軽に体験してみるのも良いでしょう。

まとめ:能敦盛の物語と現代に響くその魅力

能「敦盛」は、平家の若武者と彼を討った武士の運命、そして死者の魂を慰める物語です。戦の悲劇だけでなく、命の尊さや人間の心情の機微が繊細に表現されています。

現代に生きる私たちにも、出会いや別れの意味、今を精一杯生きることの大切さを静かに伝えてくれる作品です。時代や国を超えて愛され続ける「敦盛」の物語は、今後も多くの人の心を揺さぶり続けることでしょう。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!