一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

蛇のお面の基礎知識と歴史

蛇のお面は、日本の伝統芸能や地域の祭りなどで古くから使われてきた独特な存在です。その成り立ちや意味には、歴史や文化に根ざした背景があります。

蛇のお面が持つ意味と起源

蛇は古くから日本文化において神秘的な力の象徴とされてきました。蛇のお面は、悪霊を追い払う魔除けや豊穣を願う存在として生まれ、祭りや芸能と深く関わっています。

日本各地では、蛇が水の神や農作物の守り神とされる地域も多くあります。蛇のお面はその信仰の中で重要な役割を担い、厄除けや幸福への祈願として用いられてきました。能や狂言などの舞台芸術にも早い時代から取り入れられ、独自の表現が発展して現在に伝わっています。

日本の伝統芸能で使われる蛇のお面

能や狂言などの舞台では、蛇のお面がストーリーの中で重要な役割を果たします。たとえば、能の演目「道成寺」では、美女が嫉妬のあまり蛇に変化する場面において、蛇のお面が使われます。

また、そのほかの郷土芸能や神楽などでも蛇のお面は利用されます。これらの芸能の中で、蛇はしばしば神秘的な存在や変化を象徴し、観客に強い印象を与えます。蛇のお面の持つユニークな造形と動きには、伝統芸能独自の美しさが凝縮されています。

能面や祭りでの蛇の象徴的役割

能面の中でも蛇を表す「真蛇(しんじゃ)」や祭り用のお面は、単なる仮面以上の意味合いを持っています。蛇は再生や長寿の象徴とされ、地域によっては五穀豊穣や水の守護として崇められてきました。

祭りでは、蛇のお面をかぶって舞を奉納することで、地域の安寧や豊作を願います。能や神楽などの芸能では、蛇の姿を借りて人間の情念や大きな力を表現しています。こうした象徴的役割を通じて、蛇のお面は日本文化の中で欠かせない存在となっています。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

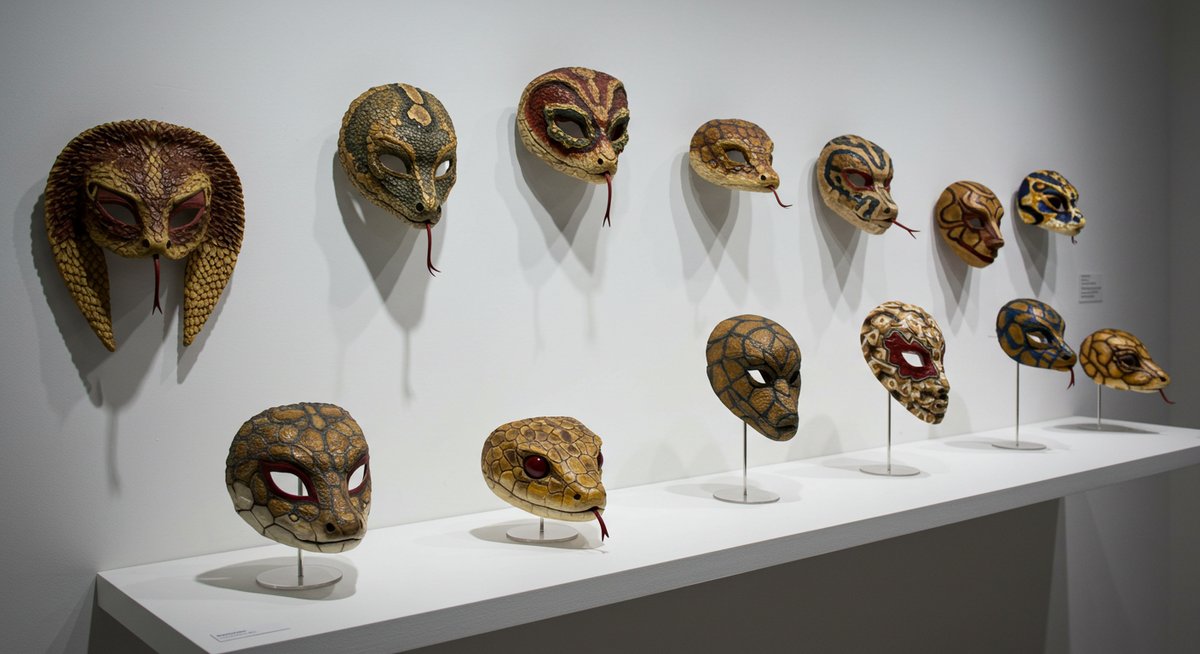

蛇のお面の種類と特徴

蛇のお面には、能面としての精緻な造形から、祭りや家庭で使われる民芸品までさまざまな種類があります。それぞれの特徴を知ると、蛇のお面の奥深さがより感じられます。

能面の「真蛇」とその造形美

能面の「真蛇」は、蛇の姿をリアルに表現したお面です。鋭い目つきや伸びた舌、うろこの立体感など、職人の高度な技術が注がれています。

このお面は、主に能の中でも蛇に変化する役柄に使用され、舞台上で強い存在感を放ちます。見る人の心に残る迫力と美しさがあり、工芸品としても高く評価されています。伝統的な技術の継承と芸術性の高さが、「真蛇」ならではの魅力です。

お正月や節句に使われる縁起物のお面

蛇のお面は、正月や節句などの特別な日に縁起物として飾られることもあります。これらのお面は、家庭用や地域のイベント用として作られ、色鮮やかで親しみやすいデザインが多いです。

特に、木や紙でできたお面は手軽に飾ることができ、家族の健康や幸運を願う意味が込められています。地域によっては、蛇のお面を持ち回りで順番に飾る風習も見られます。身近な縁起物として、多くの人に親しまれています。

現代アートやイベントでの蛇のお面の活用

現代では、アート作品やパフォーマンスイベントでも蛇のお面が用いられるようになりました。デザイン性の高いお面は、美術展やファッションショー、音楽イベントなどで注目されています。

また、ハロウィンやコスプレイベントでも蛇のお面が人気です。伝統的なイメージを残しつつも、新しい素材やポップな色使いを取り入れた現代的なお面も登場しています。伝統と現代の融合が、蛇のお面の新たな魅力となっています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

蛇のお面の選び方と使い方

蛇のお面を選ぶときは、その用途や目的に合ったものを選ぶことが大切です。飾り方や使い方の工夫によって、暮らしの中でも蛇のお面を楽しむことができます。

本格的な能面と民芸品のお面の違い

本格的な能面は、専門の能面師が木を彫り、細かい彩色を施して仕上げられるのが特徴です。舞台用として作られ、表情や質感にもこだわりがあります。

一方、民芸品としての蛇のお面は、型押しや紙を素材にした手軽なものが多く、お土産や家庭の飾りに適しています。価格やデザインの幅も広く、用途によって選び分けることができます。

| 種類 | 主な素材 | 用途 |

|---|---|---|

| 本格能面 | 木 | 舞台、芸術品 |

| 民芸品 | 紙、プラスチック | 飾り物、イベント |

蛇のお面の飾り方とインテリア活用法

蛇のお面は、壁にかけるだけで和の雰囲気を演出するアイテムです。玄関やリビング、和室などに飾ることで、空間にアクセントを加えられます。

また、季節のイベントや特別な日に合わせて飾ると、より意味が深まります。小さな台やスタンドを使って置物風に飾るのもおすすめです。インテリアとして取り入れることで、暮らしに伝統の彩りを添えられます。

購入時に注目すべきポイント

蛇のお面を購入する際は、用途や飾る場所に合ったサイズや素材を選ぶことが大切です。また、作り手や製法、仕上げの細かさもチェックポイントです。

特に本格的な能面は一点ごとに表情や色合いが異なるため、実物を見て選ぶと安心です。民芸品のお面も、仕上げの丁寧さや安全性、飾りやすさを確認しましょう。予算や目的に合わせて、長く楽しめる一品を見つけてください。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

蛇のお面の文化的背景と現代への影響

蛇のお面は、単なる装飾品にとどまらず、日本の民間信仰や伝承、現代のアートやイベントにも影響を与えています。その文化的な背景と現代での広がりを見ていきましょう。

蛇のお面が伝える民間信仰と伝説

日本各地には、蛇にまつわる民話や伝説が数多く残っています。蛇は水神や守り神として信仰されることが多く、悪いものを遠ざけ、幸せを呼ぶ存在とされています。

蛇のお面を使うことで、こうした信仰や伝説を視覚的に伝承してきました。村の祭りや儀式で使われる蛇のお面は、地域の歴史や文化を今に伝える貴重な存在です。

現代の舞台芸術や仮装での蛇のお面

近年では、現代劇やダンス、パフォーマンスなど新しい舞台芸術でも蛇のお面が取り入れられています。伝統に根ざした象徴性と、現代的な表現が融合することで、新しい芸術の形が生まれています。

また、ハロウィンやコスプレ、フェスティバルなどで使われることも増え、蛇のお面は幅広い世代に楽しんでもらえるアイテムとなっています。伝統の枠を超えた使い方が広がっています。

SNSやメディアで話題の蛇のお面

SNSやテレビ、雑誌などのメディアでも、蛇のお面は度々話題になります。ユニークなデザインや、インパクトのある写真が投稿され、人々の注目を集めています。

また、海外でも日本の伝統文化の一部として紹介されることが増え、蛇のお面の独特な美しさや意味が再評価されています。現代の生活の中でも、蛇のお面は新たな人気を得ています。

まとめ:蛇のお面が彩る伝統と現代の魅力

蛇のお面は、日本の歴史や信仰、芸能の中で大切にされてきました。時代とともに形や使い方が変わりながらも、その独特な存在感と美しさは今もなお多くの人々を惹きつけています。

伝統芸能や祭り、現代アートやSNSに至るまで、蛇のお面はさまざまな場面で活躍しています。日本文化の奥深さと、新しい楽しみ方が共存する蛇のお面を、ぜひ身近に感じてください。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!