舞楽面とは何か歴史と特徴を知る

舞楽面は、古代より伝わる舞楽の舞台で使用される仮面です。その歴史や役割、種類について知ることで、日本の伝統芸能が持つ深い魅力に触れることができます。

舞楽面の起源と歴史的背景

舞楽面は、日本の古代宮廷で行われた舞楽という芸能において、舞人が顔につける仮面です。舞楽は、6世紀頃に中国や朝鮮半島から伝来した楽舞が日本独自の形に発展したものです。この伝統的な芸能は、平安時代には宮中の公式な儀式や祭礼の場で盛んに演じられるようになりました。

舞楽面は舞楽とともに伝わり、演目ごとに異なるキャラクターや神仏、動物などを表現してきました。時代とともに日本独自の様式が生まれ、面の種類も増えていきました。こうした歴史の中で、舞楽面は単なる装飾品ではなく、舞台芸術の根幹を支える重要な存在となったのです。

舞楽面が果たす役割と意味

舞楽面は、登場人物の性格や立場、演目の内容を視覚的に示す役割を持っています。たとえば、神聖な存在や異国の人物、鬼や動物など、さまざまなキャラクターを一目で分かるように表現しています。また、面を着けることで舞人の表情が隠れ、役柄になりきることが容易になります。

加えて、舞楽面には魔除けや神秘性を付与する意味合いもありました。演目の主題や物語に合わせて使い分けることで、観客に深い印象を与えてきました。舞楽面は、ただの道具ではなく、精神性や美意識が込められた伝統文化の象徴と言えるでしょう。

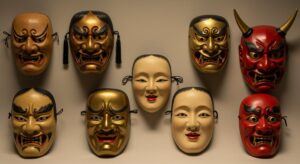

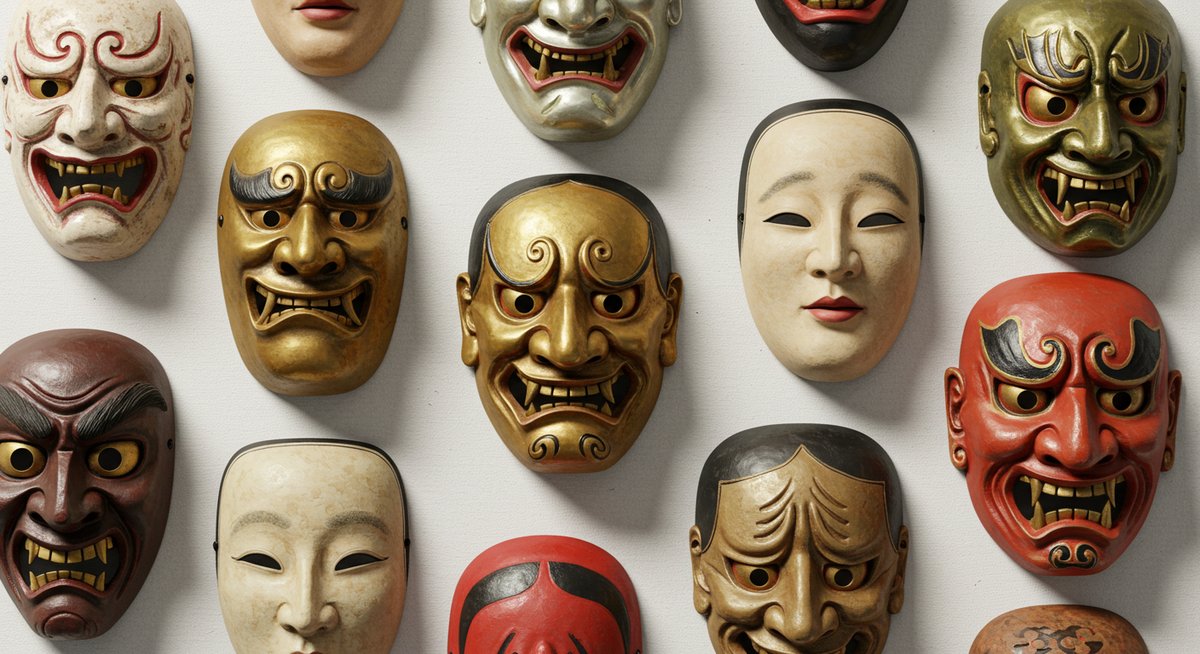

舞楽面の種類と代表的な例

舞楽面には多くの種類が存在し、それぞれが異なる特徴を備えています。主な種類を表にまとめました。

| 面の名称 | 特徴 | 使われる主な演目 |

|---|---|---|

| 迦陵頻 | 鳥を模した面 | 「迦陵頻」 |

| 蘭陵王 | 赤い顔・威厳ある表情 | 「蘭陵王」 |

| 貴徳 | 高貴な人物の面 | 「貴徳」など |

このように、舞楽面は演目ごとに異なるデザインや意味を持っています。面の表情や装飾には、演目の雰囲気やメッセージが色濃く反映されているのです。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

舞楽面の制作技法と素材

舞楽面は、長い歴史を通じて培われた技法や伝統的な素材を用いて作られます。制作過程や使われる材料について知ると、面の美しさや価値がより深く理解できます。

舞楽面に使われる主な素材

舞楽面の主な素材は木材です。特に、軽くて加工しやすい桐(きり)や檜(ひのき)が多く使用されてきました。これらの木材は、彫刻しやすいだけでなく、舞台で長時間着用しても重さを感じにくいという特徴があります。

そのほか、面の表面を滑らかに仕上げるために和紙や漆が使われる場合もあります。絵具や金箔、貝殻の粉などで彩色を施し、演目ごとに異なる質感や色彩を表現しています。素材選びは、面の耐久性や美しさを左右する重要なポイントです。

舞楽面の伝統的な彫刻技法

舞楽面の制作では、木を彫る工程が中心となります。まず、木材を面の形状に大まかに削り出し、細部の表情や装飾を彫り込んでいきます。熟練した職人は、道具を使い分けて繊細な表現を実現します。

彫り上がった面には、下地を塗ってから彩色や装飾を施します。顔料や金箔、漆を使い、華やかさや荘厳な印象を演出します。こうした伝統技法の積み重ねにより、舞楽面は一つひとつが美術品とも呼べる仕上がりとなります。

現代に受け継がれる舞楽面の制作

現代でも、舞楽面の制作は伝統を守りつつ続けられています。昔ながらの技法を学んだ職人が、手仕事で一つずつ丁寧に作り上げています。また、博物館や神社などの依頼で修復や復元も行われています。

一方で、近年は新たな素材や道具を取り入れて、より扱いやすい面を作る工夫も進んでいます。伝統と現代の技術が融合することで、舞楽面の魅力がさらに広がっています。これにより、舞楽面は現代の舞台や教育の場でも活用されるようになっています。

舞楽面が使われる舞楽演目とその魅力

舞楽面は、さまざまな舞楽演目で欠かせない存在です。どのような演目で使われ、どんな魅力が生まれるのかを見ていきましょう。

代表的な舞楽演目と舞楽面の関係

舞楽には数多くの演目があり、それぞれの物語や登場人物に合わせた面が使われます。たとえば、「蘭陵王」は中国の武将を題材にした演目で、赤い顔の面と豪華な衣装が特徴です。「迦陵頻」は伝説の美しい鳥を表現したもので、鳥の顔を模した面が使われます。

また、「貴徳」や「納曽利」など、さまざまな人物や動物をテーマにした演目でも独自の面が登場します。舞楽面は、演目ごとの世界観や登場人物の個性を明確に伝えるために欠かせない存在です。

舞楽面による表現の工夫

舞楽面は、単なる顔の隠し道具にとどまりません。演目の内容や登場人物の心情を、面の形や彩色、装飾によって巧みに表現しています。たとえば、怒りや哀しみ、威厳や優雅さといった感情が、目や口元の造形、眉の形などに表れるように工夫されています。

さらに、面の色や装飾には神聖さや異国情緒を感じさせる意味が込められています。観客は面の表現を通して、舞台の物語や登場人物の背景をより深く理解できるのです。

舞楽面が生み出す舞台の雰囲気

舞楽面は、舞台全体の雰囲気づくりにも大きな役割を果たします。面の存在感やデザインが加わることで、舞台は一気に幻想的で壮麗な空間となります。特に照明や衣装と組み合わさることで、観客に非日常的な体験を提供します。

また、面を通して舞人の動きが際立ち、物語に奥行きが生まれます。静と動が調和した舞楽の中で、面はその象徴として舞台芸術をより豊かに彩っています。

舞楽面の保存と文化財としての価値

舞楽面は、歴史的・文化的にも大切に受け継がれてきました。文化財としての価値や保存活動、各地の特徴についてご紹介します。

重要文化財に指定される舞楽面

特に歴史的価値が高い舞楽面は、国や自治体によって重要文化財に指定されています。たとえば、奈良や京都の神社仏閣には、平安時代や鎌倉時代に作られた貴重な面が伝わっています。これらは、当時の技術や芸術感覚を知るうえでも貴重な資料となっています。

重要文化財の舞楽面は、特別な展示や祭礼の際に公開されることが多く、一般の人々がその美しさや迫力を間近で鑑賞できる機会もあります。

地域ごとに伝わる舞楽面の特徴

舞楽面には地域ごとの個性が見られます。たとえば、奈良や京都では宮廷文化と深く結びついた繊細なデザインが多く見られます。一方、地方の神社で伝承されている面は、素朴さや力強さが特徴となっています。

使われる材料や装飾、彩色の方法も地域によって異なり、それぞれの歴史や文化を反映しています。地元の伝統行事などで舞楽面が今も使われている地域もあり、地域文化の象徴となっています。

舞楽面の保存活動と今後の課題

舞楽面の保存には、修復や保管が欠かせません。専門の技術者が劣化した面の修復を行い、専用の箱や環境で管理されています。しかし、木材や漆は湿度や虫害に弱く、長期保存には課題も多いです。

また、伝統技術を継承する職人の減少も課題となっています。今後は、保存技術の向上や後継者育成、地域との連携による新しい保存活動が求められています。

まとめ:舞楽面が伝える日本の伝統文化とその魅力

舞楽面は、長い歴史と伝統を持つ日本独自の舞台芸術を今に伝える大切な存在です。その豊かな表現力や美しい造形、そして文化財としての価値は、多くの人々に感動や興味を与えてきました。舞楽面を通じて、日本の伝統文化の奥深さや継承の大切さを見つめ直すきっかけとなるでしょう。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。