山伏と天狗の関係性とその起源を知る

山伏と天狗は日本の伝統文化や信仰に深く関わる存在です。両者の関係性や起源を辿ることで、その歴史や背景が見えてきます。

山伏とは修験道を実践する修行者のこと

山伏は、山岳信仰を中心とした「修験道(しゅげんどう)」を実践する修行者です。修験道とは、日本独自の宗教的な修行体系で、自然の中での厳しい修行を通して精神や肉体を鍛え、悟りを目指すものです。山伏はしばしば山深い霊場にこもり、読経や滝行、断食などの修行を重ねてきました。

山伏の特徴は、その装束にも表れています。特徴的な頭巾や法螺貝(ほらがい)、鈴、錫杖(しゃくじょう)などを持ち歩き、その姿は日本の山岳地帯や寺院で見かけることがあります。彼らは厳しい修行を通して心身を清め、地域の祈祷やお祓いなども担ってきました。

天狗とは日本の伝説に登場する超自然的存在

天狗は、日本各地の伝説に登場する神秘的な存在です。多くの場合、山に住むとされ、人間には計り知れない力を持つと信じられてきました。天狗は、時に人々に悪戯をしたり、修行者に試練を与えたりする存在として描かれます。

天狗には大きく分けて「烏天狗(からすてんぐ)」と「鼻高天狗(はなだかてんぐ)」の2種類がおり、それぞれの姿や性格に違いがあります。神秘的な力や飛翔能力を持つとされ、古くから山岳信仰や地域の伝説のなかで独特の存在感を放っています。

山伏と天狗が結びついた歴史的背景

山伏と天狗が結びついた背景には、山という共通の舞台と、超自然的な力への憧れが大きく関係しています。山伏は、神聖な山で修行する姿が人々の敬意や畏怖を集めていました。一方で、天狗もまた山に棲む不思議な存在とされ、山伏の行動や装束が天狗に似ていることから、両者は次第に重ねて語られるようになりました。

平安時代や鎌倉時代の物語や絵巻物には、山伏が天狗に導かれて修行する様子や、逆に天狗が山伏に変身する場面も描かれています。こうした伝承が積み重なり、山伏=天狗というイメージが定着し、現在に至るまで語り継がれているのです。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

山伏の修行と天狗伝説の深い関わり

山伏の修行と天狗伝説は、山岳信仰の中で密接に結びついてきました。山での修行や天狗の伝説が、どのように互いに影響し合ってきたのかを見ていきます。

山岳修行と天狗が棲むとされる霊山

山伏の修行の場となる山は、古くから霊的なエネルギーが宿る場所とされ、人びとの信仰の対象でもありました。たとえば、吉野山(奈良県)や大峰山、羽黒山(山形県)などは修験道の聖地であり、多くの修行者が訪れます。

これらの山々は、天狗が棲む場所としても知られてきました。山の奥深くに人知を超えた存在がいると信じられ、修行中の山伏が天狗に出会った、あるいは天狗から教えを受けたという伝説が数多く残されています。こうした伝説は、山の神秘性を高め、修行の厳しさや尊さを一層印象付けています。

山伏の持つ法具と天狗の持ち物の共通点

山伏が修行や祈祷の際に持つ道具と、天狗の持ち物には興味深い共通点があります。山伏は法螺貝や錫杖、独特の装束を身につけていますが、天狗もまた、羽団扇(うちわ)や法螺貝、時には錫杖を持つ姿で描かれることが多いです。

以下は、山伏と天狗の持ち物の主な共通点です。

| 持ち物 | 山伏 | 天狗 |

|---|---|---|

| 法螺貝 | 行進や祈祷で吹く | 山中での存在を知らせる |

| 羽団扇 | まれに持つ場合がある | 主な持ち物、風を起こす |

| 錫杖 | 行脚や修行の必需品 | 一部伝説で所持 |

これらの共通点は、山伏と天狗が視覚的にもイメージとして重なりやすかった理由の一つと言えるでしょう。

天狗伝説が山伏の信仰と修行に与えた影響

天狗伝説は、山伏の信仰や修行のあり方にさまざまな影響を与えてきました。山伏は、天狗と出会うことで新たな知恵や力を授かると信じられ、修行のモチベーションや目標となることもありました。

また、天狗は時として修行者を試す存在とも考えられました。山伏が天狗との遭遇を語ることで、修行の厳しさや霊験あらたかさを強調する効果もありました。伝説の中で天狗に打ち勝った、あるいは教えを受けたという物語は、修験道の精神性や日本の山岳信仰の中に深く根付いています。

天狗にまつわる種類や特徴と山伏との違い

天狗にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴や役割があります。ここでは天狗の種類や能力、そして山伏との見た目や装束の違いについて整理します。

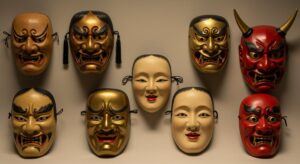

烏天狗と鼻高天狗の特徴

天狗には大きく分けて「烏天狗」と「鼻高天狗」の2種類がいます。それぞれの特徴は以下の通りです。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 烏天狗 | カラスのようなくちばし、黒い羽根、鋭い目 |

| 鼻高天狗 | 赤い顔、非常に高い鼻、人間に近い姿 |

烏天狗は鳥のような姿で、空を自由に飛び回り、山の守り神ともされます。一方、鼻高天狗は人間の姿に近く、長い鼻が特徴です。どちらの天狗も不思議な力を持ち、時に人々を守り、時に試練を与える存在とされてきました。

天狗の能力や役割の違い

天狗は一般的に超常的な能力を持つとされてきましたが、烏天狗と鼻高天狗ではその役割や性格に違いがみられます。

- 烏天狗の主な能力と役割

- 空を飛ぶ能力

- 山林の案内役や守護者

- 修行者への導きや教え

- 鼻高天狗の主な能力と役割

- 幻術や人心を惑わす力

- 悪戯好きで人を試す性質

- 時に村の災厄や騒動の元ともなる

このように、天狗はその種類によって伝承や信仰の中で異なる役割を担い、地域によってもさまざまなエピソードが語り継がれています。

山伏と天狗の姿や装束の比較

山伏と天狗は、外見や装束にも共通点と違いがあります。以下に主な特徴をまとめます。

| 特徴 | 山伏 | 天狗 |

|---|---|---|

| 頭部 | 頭巾や烏帽子 | 烏天狗は黒い羽根、鼻高天狗は高い鼻 |

| 服装 | 独特の法衣、白や紺色が多い | 赤い装束や羽根をあしらった服装 |

| 持ち物 | 法螺貝、錫杖、鈴など | 羽団扇、法螺貝、時に錫杖 |

山伏の装束は実用的かつ宗教的な意味合いが強い一方、天狗は伝説の中でより象徴的・神秘的なビジュアルとして描かれています。この違いが、実際の修行者と伝説上の存在を分けるポイントとなります。

現代に伝わる山伏と天狗の文化的価値

山伏と天狗は、現代においても祭りや観光などを通じて日本文化に息づいています。その価値や魅力がどのように生かされているかを見ていきましょう。

祭りや行事で見られる山伏と天狗の登場

日本各地の祭りや行事では、山伏や天狗が登場する場面が多く見られます。たとえば、修験道の聖地である吉野や大峰では、山伏行列や法螺貝の演奏が祭礼のハイライトとなります。また、岐阜県の秋葉神社の火渡り神事や、東京都の高尾山天狗行列などでは、天狗姿の参加者が練り歩き、観客を楽しませます。

こうした行事は、地域の伝統を守るだけでなく、訪れる人々にも非日常的な体験を提供しています。山伏や天狗の存在は、日本の祭りをより魅力的に演出する重要な役割を担っています。

観光や地域振興に活かされる伝統

山伏や天狗の伝統は、観光や地域振興のためにも活用されています。たとえば、修験道ゆかりの地では、山伏体験修行や天狗伝説をテーマにしたガイドツアーが人気を集めています。これにより、訪れる人々が伝統文化に触れ、歴史や信仰について学ぶ機会が増えました。

また、地元の特産品やお土産にも山伏や天狗のモチーフが使われることが多く、地域のブランドイメージにも一役買っています。伝統を受け継ぎつつ、新たな価値を生み出す取り組みが各地で進められています。

山伏や天狗にまつわる名所や体験スポット

山伏や天狗にまつわる名所や体験スポットは、全国に点在しています。以下は、代表的な場所を紹介します。

| 名所・体験 | 主な特徴 |

|---|---|

| 高尾山(東京) | 天狗伝説が息づく霊山、天狗像やお守りが有名 |

| 吉野山(奈良) | 修験道の聖地、山伏修行体験や桜の名所 |

| 羽黒山(山形) | 山伏の修行や祭りが見学できる、羽黒修験道体験 |

これらの場所では、自然の美しさとともに、山伏や天狗に関する歴史や文化に触れることができます。特別な体験プログラムやガイド付きツアーも充実しているため、初心者でも楽しむことができます。

まとめ:山伏と天狗が紡ぐ日本の伝統と信仰の魅力

山伏と天狗は、日本独自の山岳信仰や修行文化、そして伝説の中で長い歴史を持っています。両者の関係性や背景を知ることで、日本人の自然観や精神性の一端が感じられるでしょう。

現代でも山伏と天狗の伝統は、祭りや観光、地域文化の中で生き続けています。多様な行事や体験を通して、これから先も日本の魅力の一つとして語り継がれていくことでしょう。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。