獅子舞の頭とは何か意味や役割をわかりやすく解説

獅子舞の頭は、獅子舞に欠かせない重要な部分であり、見た目や動き、願いが込められています。伝統や行事の現場でどのような役割を果たしているかを詳しくご紹介します。

獅子舞の頭の基本的な特徴と構造

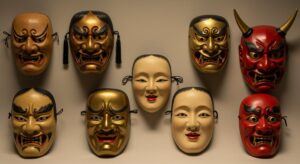

獅子舞の頭は、人形の獅子の頭部をかたどった部分で、木や紙、布などを使って作られています。大きく開く口や動く眼、彩色された装飾が特徴です。多くの場合、内部は空洞になっており、舞い手が頭の中に手や顔を入れて操作できるようになっています。

獅子舞の頭は、動きが重要なため、軽さと丈夫さを兼ね備えています。木枠や竹で骨組みを作り、和紙や布を張り合わせて仕上げます。外側には金箔や鮮やかな絵の具で模様が施され、地域ごとに表情や色使いが工夫されています。頭と体を分けて作ることで、より躍動的で表情豊かな舞が可能となり、見物客を楽しませます。

獅子舞の頭が持つ象徴的な意味と由来

獅子舞の頭には「魔除け」や「厄払い」といった願いが込められています。古来、獅子は力強さや守護の象徴とされ、災いから村や家族を守る存在として信じられてきました。そのため、獅子舞の頭を使った舞は節分や正月などの行事で広く行われています。

また、獅子の鋭い牙や大きな口は悪いものを追い払う力があると考えられています。頭を大きく振ったり、口を開閉させたりすることで邪気を払い、豊作や無病息災を祈る意味が強く込められています。獅子舞の頭は、地域の人々が安心して暮らせるようにとの願いを形にした伝統的な道具です。

獅子舞の頭と体の違いを知る

獅子舞では「頭」と「体」がそれぞれ独立して作られています。頭は象徴的な部分で、表情や動きの中心となります。一方、体は大きな布や毛皮で作られ、舞い手をすっぽり覆うような形になっています。

頭は細かな装飾や独特の動きが重視され、舞台の主役とも言える存在です。対して体は、動きやすさと見栄えの良さが重視され、色や柄は地域や流派によってさまざまです。このように、頭と体は一体となりながらも、それぞれ異なる特徴と役割を持っていることが、獅子舞の魅力につながっています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

獅子舞の頭の歴史と地域ごとの特徴

獅子舞の頭は、時代や地域によって形や意味が変化してきました。各地で見られる特徴や歴史について、わかりやすくご説明します。

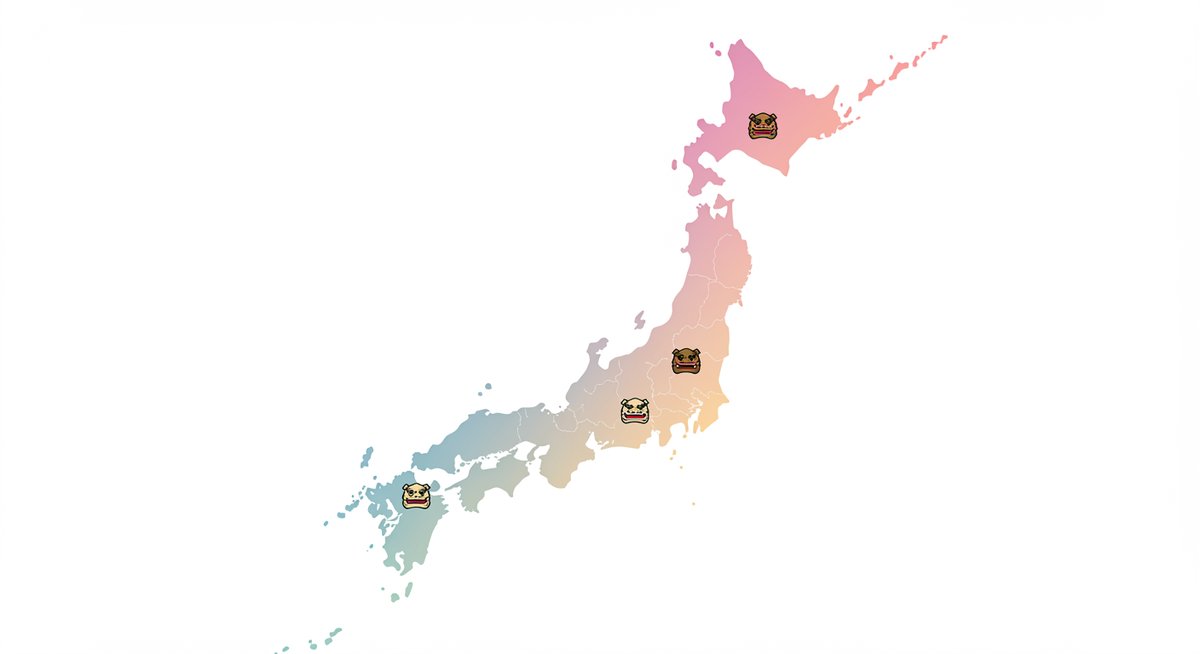

日本各地で異なる獅子舞の頭の形や装飾

日本には多くの獅子舞が伝わっており、その頭の形や装飾も地域ごとに大きく異なります。たとえば、関東地方では比較的シンプルな造りが多いのに対し、関西や中部地方では金色の装飾や毛がふさふさした頭が見られます。

また、東北地方では「女獅子」と呼ばれる優しい表情の頭も存在します。装飾に使われる色や模様、素材も地域によって工夫されており、地元ならではの伝統や信仰が表現されています。このように、獅子舞の頭はその土地の文化や歴史を映し出す重要なアイテムとなっています。

獅子舞の頭の起源と伝播の歴史

獅子舞の頭の起源は、中国から伝わったとされる「獅子信仰」にさかのぼります。古代の日本に仏教が伝来した際、獅子は神聖な動物として祭事に用いられるようになりました。そこから各地に広まり、日本独自の形や意味を持つ獅子舞が生まれたと考えられています。

やがて、獅子舞は神社やお寺の祭り、村の年中行事などで取り入れられ、地方ごとに独自の発展を遂げていきました。現在では、獅子舞は日本全国に広がり、子どもから大人まで多くの人々に受け継がれています。

獅子舞の頭と中国アジアの伝統文化との関係

獅子舞の頭は、アジア各地の伝統文化とも深いつながりがあります。中国の獅子舞(ライオンダンス)は色鮮やかで装飾が豪華な頭が特徴で、日本のものと似ている点も多いですが、表現や動きには違いがあります。

また、韓国やベトナムにも獅子をかたどった伝統舞踏が存在します。これらの文化交流によって、日本の獅子舞の頭も影響を受け、独自の発展を遂げてきました。こうした背景を知ることで、獅子舞の頭が世界の中でどのような位置づけを持つのかがよくわかります。

獅子舞の頭が子どもや地域に与える効果と行事での役割

獅子舞の頭は、地域社会や子どもの健やかな成長にも大きな意味を持っています。どのような効果や役割があるのかを見ていきましょう。

獅子舞の頭で頭を噛む意味と厄除けの由来

獅子舞が人の頭を噛む行為には、厄払いや無病息災の願いが込められています。特に子どもの頭を優しく噛むことで、その子に災難が降りかからないようにとの思いが伝えられています。

この習慣は、古くから地域の行事や正月の初詣などで行われており、多くの家庭で大切にされています。頭を噛んでもらうことで新しい年を安心して迎えられると信じられているため、今でも多くの子どもたちが獅子舞を楽しみにしています。

保育や学校行事で使われる獅子舞の頭の活用法

獅子舞の頭は、保育園や小学校などの教育現場でも広く活用されています。子どもたちが実際に頭をかぶって獅子舞を体験することで、伝統文化への親しみや協調性を育むことができます。

また、簡単な工作として獅子舞の頭を作るワークショップも人気です。手作りの頭を使って皆で舞うことで、達成感や喜びを共有できるのも大きな魅力となっています。こうした活動を通じて、獅子舞の頭は子どもたちの成長に寄り添う存在となっています。

地域行事やお祭りでの獅子舞の頭の重要性

獅子舞の頭は、地域のお祭りや神社の行事に欠かせない存在です。祭りの場では、獅子舞が無病息災や五穀豊穣を祈願して披露され、多くの人を笑顔にしています。

地域住民が一体となって獅子舞を演じることで、世代を超えた交流や伝統の継承が深まります。獅子舞の頭は、こうした地域の絆や行事の盛り上げに大きな役割を果たしており、日本文化の大切な一面を担っています。

獅子舞の頭の作り方とメンテナンス保存方法

獅子舞の頭は伝統的な技法で作られますが、現代では体験やメンテナンスなど新たな工夫も見られます。作り方や保存の基本をまとめてご紹介します。

伝統的な獅子舞の頭の材料と制作工程

伝統的な獅子舞の頭は、木や竹などの自然素材を使って作られます。制作は以下のような工程で進みます。

- 骨組み:軽い木や竹でフレームを組む

- 下地作り:和紙や布を張り重ねる

- 彩色・装飾:漆や顔料で塗り、金箔や毛で飾る

このように、熟練の職人が一つひとつ手作業で仕上げることで、美しく丈夫な頭が完成します。地域によっては家ごとに代々受け継がれるものもあり、大切に扱われています。

現代の獅子舞の頭の製作体験とワークショップ

最近では、獅子舞の頭作りを体験できるワークショップも増えています。子どもから大人まで参加できるものが多く、紙や段ボールなど身近な材料を使って簡単に作れるタイプもあります。

こうした体験型のイベントは、伝統文化を身近に感じるきっかけとなり、家族で楽しんだり、学校行事として取り入れたりされています。実際に頭を作ってみることで、完成品を手にする喜びや、舞台で使う際の愛着もより強くなります。

獅子舞の頭を長持ちさせるための保管と修理のコツ

獅子舞の頭は、湿気や直射日光、虫害などに弱いため、保管方法に工夫が必要です。使用後は乾燥した場所にしまい、布で包んでおくと傷みにくくなります。

もし傷んだ場合は、専門の修理職人や地元の工芸店に相談するのが安心です。小さなひび割れや装飾のはがれは、木工用ボンドや和紙などで丁寧に補修できます。定期的に点検と手入れを行うことで、長く美しい状態を保つことができます。

まとめ:獅子舞の頭の魅力と日本文化における大切な意味

獅子舞の頭は、見た目の美しさや力強さだけでなく、厄除けや地域の絆などさまざまな意味を持っています。歴史や地域ごとの違い、子どもや行事との関わり、手作りの楽しさなど、多くの魅力が詰まっています。

日本文化の中で獅子舞の頭が果たしてきた役割は、今も変わらず大切にされています。これからも獅子舞の頭を通じて、伝統や地域のつながりを次世代に伝えていくことが期待されています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。