一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

能面の本物を見分けるポイントと値段の目安

能面は日本の伝統芸能である能に欠かせない道具で、コレクションや鑑賞の対象としても人気があります。本物と複製の違いを見極めるポイントや値段の目安について知識を深めましょう。

能面の本物と複製の違い

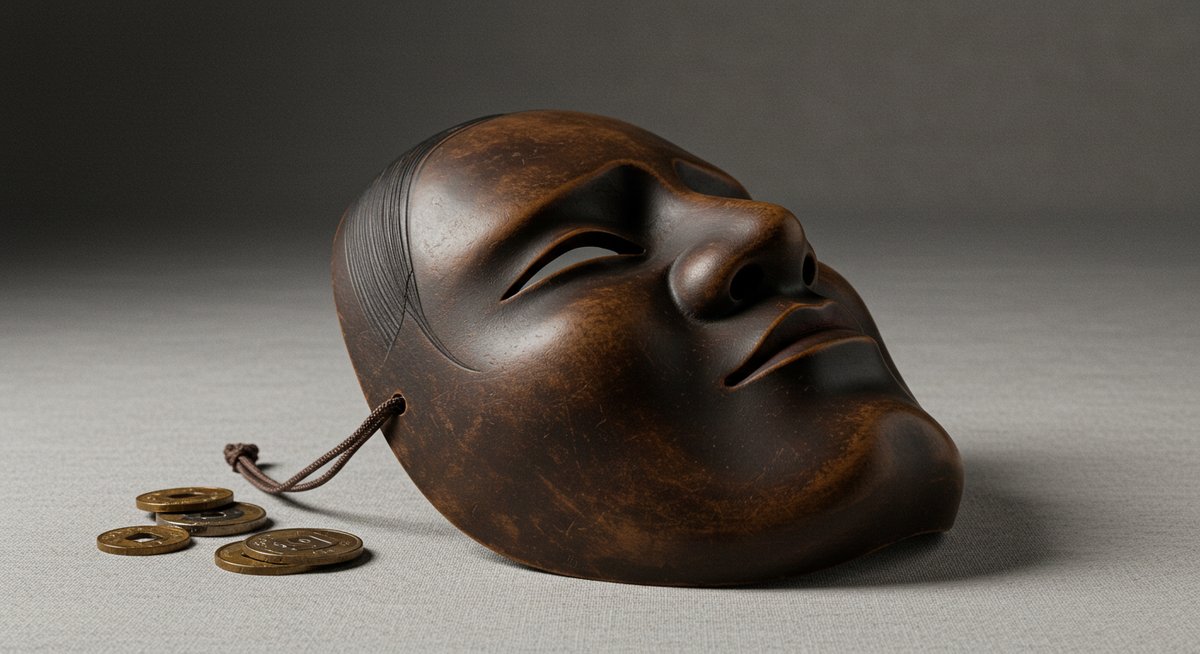

本物の能面と複製品の違いは、素材や仕上げ、作られた時代背景などに現れます。伝統的な能面は主に桐や檜の木を使い、表面には漆と胡粉(ごふん)という貝殻の粉を施して作ります。そのため、手触りや木目、塗りの質感に独特の深みがあります。

一方、複製品には樹脂や安価な木材が使われることが多く、細部の彫りや艶、重量感で違いが出ます。また、裏面の処理も本物は丁寧で、持ち主や作者の銘が記載されている場合が多いです。複製品は機械的な型押しやペイントで仕上げられるため、自然な表情や陰影が乏しいのが特徴です。

鑑定に役立つ特徴的なポイント

能面の真贋を見分ける際には、いくつかの特徴的なポイントを確認することが大切です。まず、木の質や年輪の現れ方、漆の塗りの層が均一かどうかをチェックしましょう。本物は時間をかけて作られているため、細かな部分にも手作業ならではの味わいがあります。

また、能面の裏側に作者の銘や落款(らっかん)がある場合、信頼性が高まります。加えて、長年の使用による擦れや色変化、角や縁の丸みも本物の特徴です。これらを複数ポイント照らし合わせて鑑定すると、より正確に真贋を判断できます。

買取時に重視される証明書と作者情報

能面の買取や査定では、作品の証明書や作者に関する情報が重要な役割を果たします。証明書には制作年代や作家名、来歴などが記載されており、価値を裏付ける大切な資料となります。

また、著名な能面師が手掛けた作品や、歴史的な背景を持つ能面は高い評価を受けやすいです。作者の略歴や作品の展示歴などがわかると、さらに査定額に良い影響を与えるでしょう。証明書や作者情報は、購入・売却どちらの際にも大切に保管しておくことが大切です。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

能面の値段に影響する主な要素

能面の値段はさまざまな要素によって大きく変わります。人気の種類や作者、保存状態など、価値を左右するポイントを整理して理解しておきましょう。

人気のある能面の種類と特徴

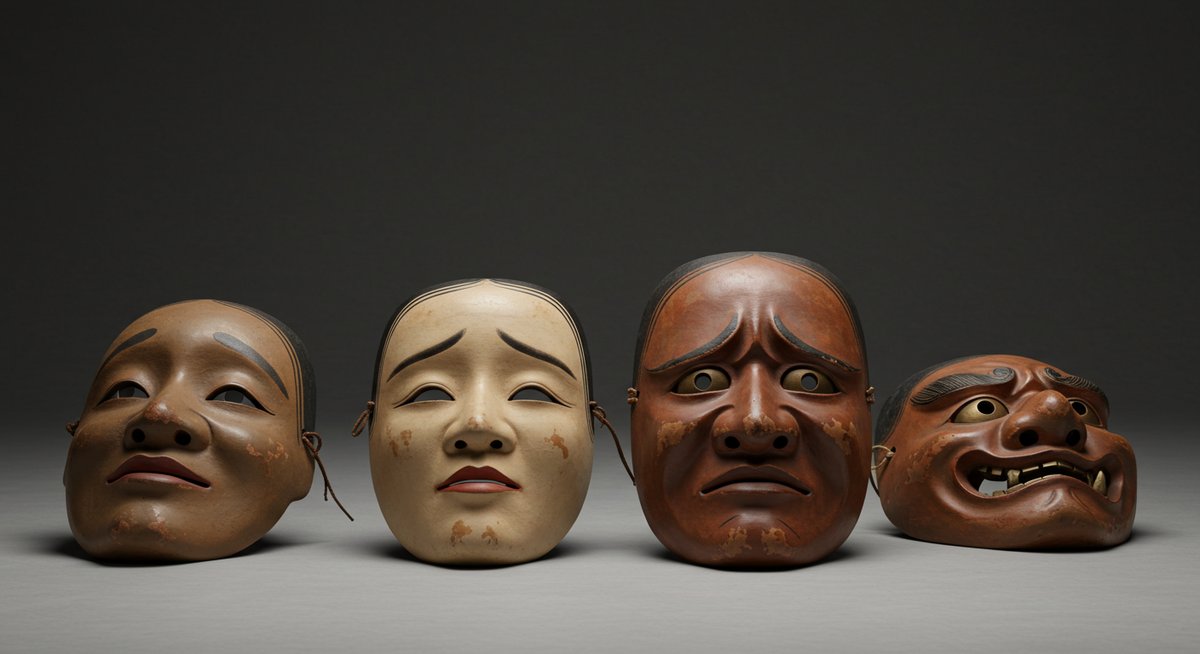

能面にはさまざまな種類があり、人気や希少性によって値段が変動します。代表的なものとして「小面(こおもて)」「翁(おきな)」「般若(はんにゃ)」などがあり、それぞれ独特の表情や意味を持っています。

特に小面は女性役に使われ、ふっくらとした優美な顔立ちが特徴で、コレクターからも高い人気を集めています。また、翁は能面の中でも最も古く、神聖な意味合いが強いことから、状態の良いものや由緒ある作品は高額で取引されます。種類ごとの人気や特徴を知ることで、能面の値段をより理解しやすくなります。

作者や制作年代が及ぼす価格への影響

能面の作者や制作年代は、価格に大きな影響を与える重要な要素です。歴史上の有名な能面師や、特定の流派に受け継がれてきた作品は、希少性や芸術的価値が高いため、一般的な作品より高値で取引されます。

また、室町時代や江戸時代など、古い時代に作られた能面は、保存状態が良ければ現代作よりも希少価値が高まります。ただし、近年の作家でも評価の高い人物が制作した場合は、現代作でも高額となる場合があります。作者や年代の情報が正確であるほど、査定評価も高まります。

状態や保存状態による値段の違い

能面の状態や保存状態も、値段に大きく関わります。欠けやひび割れ、色あせ、漆の剥がれなどがある場合、評価が下がることが多いです。長期間丁寧に保管されていた面は、木材の乾燥や塗装の劣化が抑えられ、価値が保たれやすくなります。

保存状態が良い能面は、見た目だけでなく、今後の保存や展示にも適しているため、コレクターや美術館からの需要も高くなります。逆に、修復歴がある場合は、修復の内容や方法によって値段が上下するので、詳細な情報があると安心です。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

能面の保存と手入れの基本知識

大切な能面を長く美しく保つためには、適切な保存方法や日々の手入れが欠かせません。具体的なポイントや注意事項をしっかり押さえておきましょう。

能面の適切な保存方法

能面は木製で漆塗りのため、湿気や乾燥、直射日光に弱い特性があります。理想的な保存方法としては、湿度40~60%、温度15~25度程度の環境を保つことが推奨されます。また、直射日光の当たる場所やエアコンの風が直接当たる位置は避けましょう。

保管する際は、柔らかい布で包み、専用の箱や布袋に入れると傷やホコリを防げます。さらに、防虫剤を使う場合は、直接触れないように能面から少し離した位置に設置することが大切です。

長期保存で注意すべきポイント

長期保存を考える場合、定期的な点検と適度な換気が不可欠です。能面の表面や裏面にカビや虫食いが発生しないか、半年~1年ごとに確認しましょう。湿度が高すぎるとカビや木材の劣化を招くため、除湿剤を活用するのも有効です。

また、長期間同じ姿勢で置くと、重力で歪みが生じるおそれがあります。時々面の向きを変える、または吊るして保存する方法も検討すると良いでしょう。保存時には手袋を使い、皮脂や汗がつかないよう注意します。

展示や保管ケースの選び方

能面の展示や保管には、通気性がありつつホコリや汚れを防げるケースが適しています。ガラスやアクリル製のケースは、中身が見やすく、安定した環境を保ちやすいメリットがあります。

展示の際は、能面が傾かずに安定して置ける専用の台座を用意しましょう。また、照明はLEDなど熱を発しにくいものを選ぶことで、漆や彩色の劣化を防げます。収納ケースは能面の大きさに合ったものを選び、隙間ができないよう工夫しましょう。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

能面の売却や査定で知っておきたいこと

能面を売却するときや査定を依頼する際には、高額買取される条件や信頼できる業者選びなど、事前に知っておきたい知識がいくつかあります。

高額買取される能面の条件

高額で買取される能面には、いくつかの共通する条件があります。主に以下のような点が重視されます。

- 著名な作者による作品

- 制作年代が古く、来歴が明確

- 保存状態が良好

- 証明書や付属品が揃っている

- 人気の高い種類(例:小面、翁、般若など)

これらが複数当てはまる能面は、専門業者やコレクターの間で高く評価されやすいです。

買取業者選びと査定のコツ

能面の買取を検討する際は、実績や専門知識が豊富な業者を選ぶことが重要です。事前に複数の業者に査定を依頼し、比較検討することで納得できる価格を見極めやすくなります。また、査定の際には証明書や作者情報、来歴などの関連書類を必ず用意しましょう。

業者選びの際は、口コミや実績、過去の取引例を参考にすると安心です。不明な点や不安な点があれば、事前にしっかり質問して確認することが、トラブルを防ぐためのコツです。

オークションやネット売買の注意点

能面をオークションやネットで売却する場合、写真や説明文の内容が重要になります。状態や作者、証明書の有無など、詳細な情報を正確に記載しましょう。写真も明るい場所で複数の角度から撮影し、細部まで分かるようにすると信頼性が高まります。

また、オークションやネット取引では、購入者との連絡や発送時の梱包、保険の有無などにも注意が必要です。高額商品の場合は、追跡や補償がついた配送方法を選ぶことで、安心してやり取りできます。

まとめ:能面の本物を見極めて価値を最大化するために知っておきたい知識

能面を本物と見分けたり、価値を最大限に引き出したりするためには、素材や制作背景、保存状態など幅広いポイントを理解しておくことが大切です。証明書や作者情報の管理、適切な保存方法を実践することで、長く美しい状態を保てます。

売却や買取の際は、信頼できる業者選びと事前準備が大きな差につながります。価値ある能面を次世代へと残すためにも、日頃から正しい知識を身につけ、丁寧な扱いを心がけましょう。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!