一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

鬼が笑うことわざの意味と現代での使われ方

「鬼が笑う」ということわざは日常会話や文章で見かけることがあり、未来に関する話題で使われる独特の表現です。ここでは、その意味や使われ方について詳しくご紹介します。

鬼が笑うことわざの基本的な意味

「鬼が笑う」ということわざは、将来の話や遠い先のことを語る際に使われます。「来年のことを言うと鬼が笑う」という形が有名で、意味は「未来のことなど分からない」という慎重な姿勢を表します。今後どうなるか分からないことを、あたかも確定したかのように話すのは滑稽である、というニュアンスがあります。

また、鬼という想像上の存在が、人間よりもさらに先のことを見通せるはずなのに、その鬼ですら笑ってしまうほど、未来のことは予測できない、という皮肉な意味も含まれています。日常生活の中で、まだ起きてもいない出来事について心配したり、計画を立てすぎたりする場面にも使われることが多いです。

鬼が笑うことわざが使われる場面や状況

このことわざは、特に先々のことを考えて話す際に、相手に注意を促したいときに使われます。たとえば「来年の話をすると鬼が笑うよ」といった形で、計画や予測が早すぎる場合に使われます。

また、家族や友人との会話、職場でのミーティングなど、未来の計画や目標について話し合っている時にも耳にする表現です。日常会話では、以下のような場面で使うことができます。

- 予定が1年以上先の話題になったとき

- まだ不確定な出来事について盛り上がったとき

- 子どもが将来の夢を語ったときに茶化す場合

このように、未来の話題が出た際に、少しユーモラスに使えるのが特徴です。

鬼が笑うことわざの現代的な解釈

現代社会では、計画や将来設計が重視される反面、不確実な世の中で「未来予測は難しい」と再認識される場面が増えています。「鬼が笑う」ということわざは、そうした現代の状況にもよくなじみます。

たとえば、テクノロジーの発展や社会情勢の変化で、数年先の見通しを立てるのがますます難しくなっています。そのため、未来の話をする際、「鬼が笑うからほどほどに」といった控えめな姿勢を示すのは、今の時代にも合った考え方です。このことわざは、未来を語ることの面白さと同時に、謙虚さを持つ大切さを教えてくれます。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

鬼が笑うことわざの語源と歴史的背景

「鬼が笑う」ということわざには、古くからの日本文化や民間信仰が色濃く反映されています。ここでは、その語源や歴史的な背景について探っていきます。

ことわざの由来と歴史的な逸話

「鬼が笑う」の語源には諸説ありますが、江戸時代にはすでに使われていたことが文献に記録されています。当時の人々は、鬼を人間の力や知識を超えた存在として捉えていました。その鬼ですら先のことは分からず、思わず笑ってしまうという発想が、ことわざになったと考えられています。

また、昔話や落語などにも「鬼が笑う」に通じる表現が見られます。庶民の間でも、先のことを言い当てようとする人に対して、「鬼でも笑うよ」と冗談を交えて語り合う風習があったようです。

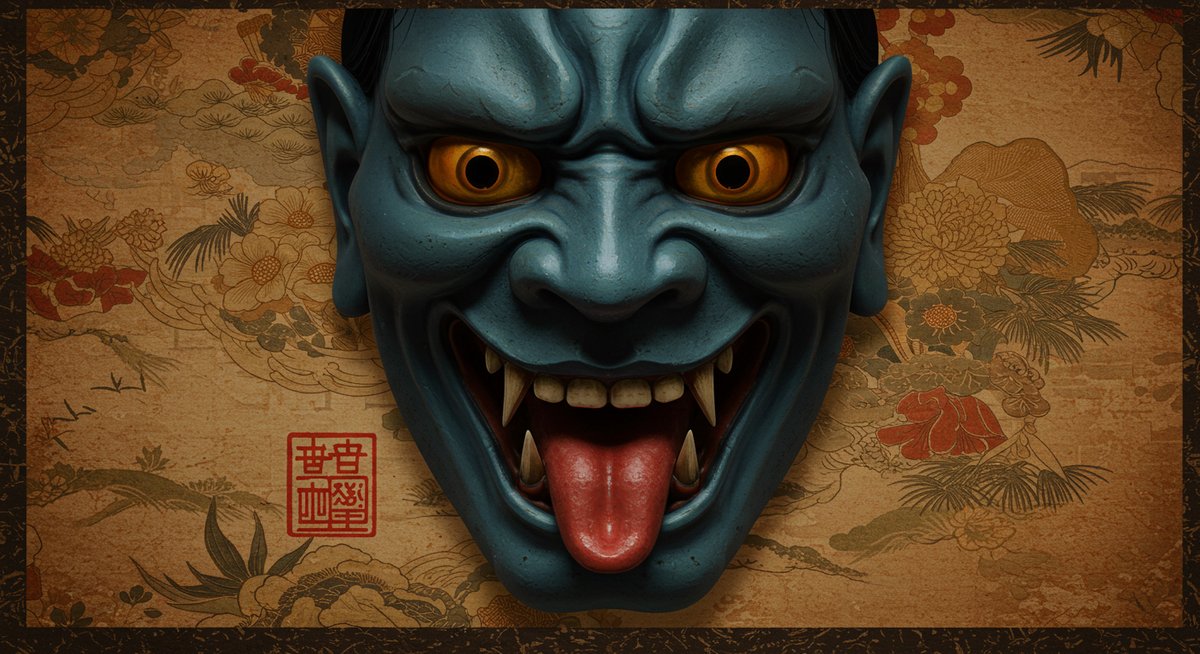

日本文化における鬼のイメージ

日本文化における鬼は、怖い存在であると同時に、時に人間的な感情を持つキャラクターとして描かれることが多いです。節分の豆まきや昔話にも鬼が登場し、悪者としてだけでなく、時には憎めない側面も持っています。

このことわざで登場する鬼も、すべてを見通せる賢者というよりは、先のことを予想する人間に呆れたり、皮肉を込めて笑ったりする存在として捉えられています。そのため、鬼が笑うことわざは、相手を非難するのではなく、少しユーモアを交えて使うのが一般的です。

いろはかるたや古典文学との関連性

「鬼が笑う」という表現は、いろはかるたや古典文学の中にも登場します。たとえば、江戸いろはかるたには「鬼の居ぬ間に洗濯」という別の鬼に関することわざがありますが、どちらも鬼を身近な存在として捉えている点が共通しています。

また、古典文学や昔話においても、鬼は予想外の展開やユーモラスな場面で登場することが多いです。こうした背景から、鬼が笑うことわざも、日本人の生活や文化に深く根付いてきたといえるでしょう。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

鬼が笑うことわざの類義語と対義語

「鬼が笑う」ということわざには、似た意味や反対の意味を持つ表現も存在します。ここでは、それらの類義語や対義語、また海外の表現について比較していきます。

鬼が笑うことわざと似た意味の表現

類義語としては「捕らぬ狸の皮算用」や「取らぬ狸の皮算用」がよく挙げられます。これは、まだ実現していないことをあてにして計画を立てることへの戒めです。

また、「明日のことは明日が知る」という表現も、未来のことは分からないという意味で、鬼が笑うことわざと近いニュアンスがあります。

下記に関連する表現を表にまとめます。

| ことわざ | 意味 |

|---|---|

| 捕らぬ狸の皮算用 | まだ得ていないことで計画する |

| 明日のことは明日が知る | 未来のことは分からない |

| 案ずるより産むが易し | 思い悩むより行動が大切 |

鬼が笑うことわざの対義語や反対の意味

鬼が笑うことわざの対義語としては、「備えあれば憂いなし」が挙げられます。これは未来のことを考えて準備することの重要性を表しています。また、「転ばぬ先の杖」も同じく、先を見越して対策をすることを意味します。

これらの表現は、鬼が笑うの「未来は分からないから控えめに」という慎重な考え方とは反対に、「分からないからこそ準備しよう」という前向きな姿勢を表しています。

他国のことわざとの比較や英語表現

海外にも、未来を予測することの難しさを示すことわざがあります。英語圏では「Don’t count your chickens before they hatch(卵がかえる前にひよこの数を数えるな)」という表現が有名です。

また、「Tomorrow is another day(明日は明日の風が吹く)」も、日本の「鬼が笑う」と似たニュアンスを持っています。これらのことわざは、各国共通の人生観や価値観を伝えているといえるでしょう。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

鬼が笑うことわざの具体的な使い方と例文

「鬼が笑う」ということわざは、日常会話からビジネスシーン、教育現場まで幅広く使われています。ここでは、その具体的な使い方や例文をご紹介します。

日常会話での鬼が笑うことわざの使い方

家族や友人との会話で、未来の話をするときによく使われます。たとえば次のようなやり取りが考えられます。

- 「来年の夏旅行、どこに行く?」

- 「そんな先の話、鬼が笑うよ。」

また、まだ確定していない予定や、遠い将来の夢について話すときに、軽い冗談やツッコミとして用いることも多いです。使いすぎると冷たく感じられる場合もあるため、相手との関係性に合わせて使うことが大切です。

ビジネスや文章での効果的な使い方

ビジネスの場面でも、「鬼が笑う」ということわざは使われます。特に長期的な計画や将来予測に対して、慎重な姿勢を示したいときに便利です。

例文:

- 「数年後の市場動向を予測するのは、まさに鬼が笑う話かもしれませんが、現時点での分析を共有します。」

- 「来年度の業績を今から断言するのは、鬼が笑うと言われかねません。」

文章では、未来に言及する際の注意喚起や、自戒の意を込めて使うことが多いです。

学校教育や子どもへの伝え方

学校や家庭で子どもに「鬼が笑う」ということわざを教える際は、意味や使い方を分かりやすく伝えることが大切です。たとえば、以下のように説明できます。

- 「未来のことは分からないから、大きな声で決めつけて話すのはやめようね。」

- 「計画を立てることは大切だけど、何が起きるか分からないから、柔軟に考えよう。」

このことわざを通して、子どもたちに「予測できない未来を楽しむ心持ち」や「柔軟な態度」を身につけてもらうことができます。

まとめ:鬼が笑うことわざを知り未来を前向きに考えるために

「鬼が笑う」は、未来の話をすることへの慎重さや、分からないことを無理に決めつけない謙虚さを伝える日本らしいことわざです。時にはユーモラスに、時には教訓として使われてきたこの言葉は、現代社会にも通じる価値観を表しています。

先のことは誰にも予測できませんが、「鬼が笑う」ということわざを知ることで、未来を語るときの適度なバランスや、柔軟な姿勢の大切さに気付くことができます。今後もこのことわざを活用し、前向きに未来と向き合っていきましょう。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!