狂言長光の基本情報と演目の特徴

狂言『長光(ながみつ)』は、ユーモアや機知に富んだやりとりが魅力の演目です。物語性や人物設定も親しみやすく、幅広い世代に愛されています。

狂言長光とはどんな演目か

狂言『長光』は、日本の伝統芸能である狂言の中でも、比較的身近な題材が描かれている作品です。長光とは、登場する刀の名前で、この刀をめぐる登場人物たちのやりとりがストーリーの軸となっています。狂言は、能と対をなす芸能で、風刺やユーモアを交えた会話劇が特徴です。『長光』もその例にもれず、身分差や日常生活にまつわるやりとりを軽妙に描いています。

具体的には、主人と太郎冠者という仕える者のやりとりが中心で、名刀「長光」を題材にした物の貸し借りの話が展開されます。物語の中で使われる言葉や所作には、当時の人々の生活や人間関係が巧みに表現されており、現代でも身近に感じられる作品です。観客は登場人物の行動や台詞に共感しながら、笑いを楽しむことができる点が『長光』の大きな魅力です。

あらすじと物語の流れ

『長光』の物語は、ある主人が自分の家来である太郎冠者に、刀「長光」を借りにいくよう命じる場面から始まります。太郎冠者は主人の命令に従い、知人から刀を借りてきますが、さまざまなやりとりや工夫を通して、最終的には主人のもとに刀が戻るまでの過程が描かれています。

この演目のあらすじはシンプルですが、途中に挟まれる太郎冠者のとぼけた対応や、主人との駆け引きが見どころです。刀の貸し借りをめぐる会話のやりとりや、互いに相手を出し抜こうとする様子は、現代のコメディにも通じる感覚があります。また、物語が進むにつれて、太郎冠者の機転やユーモアが発揮される場面もあり、観客はその人間味に引き込まれます。

長光の登場人物と役割

『長光』には、主に以下の登場人物が登場します。

- 主人:物語の発端となる命令を出す役割。一家の長であり、威厳を保ちつつもどこか抜けた面が見られます。

- 太郎冠者:主人に仕える家来で、狂言でよく登場するキャラクター。とぼけた性格で、状況に応じて機転をきかせることが多いです。

- 刀を貸す知人:太郎冠者が刀「長光」を借りにいく相手で、短いながらも物語にアクセントを加える役です。

このように、登場人物は少数ですが、それぞれの性格や役割がはっきりしているため、観客は物語の展開を理解しやすくなっています。特に太郎冠者の存在が物語の面白さを引き立て、観劇の大きなポイントとなっています。

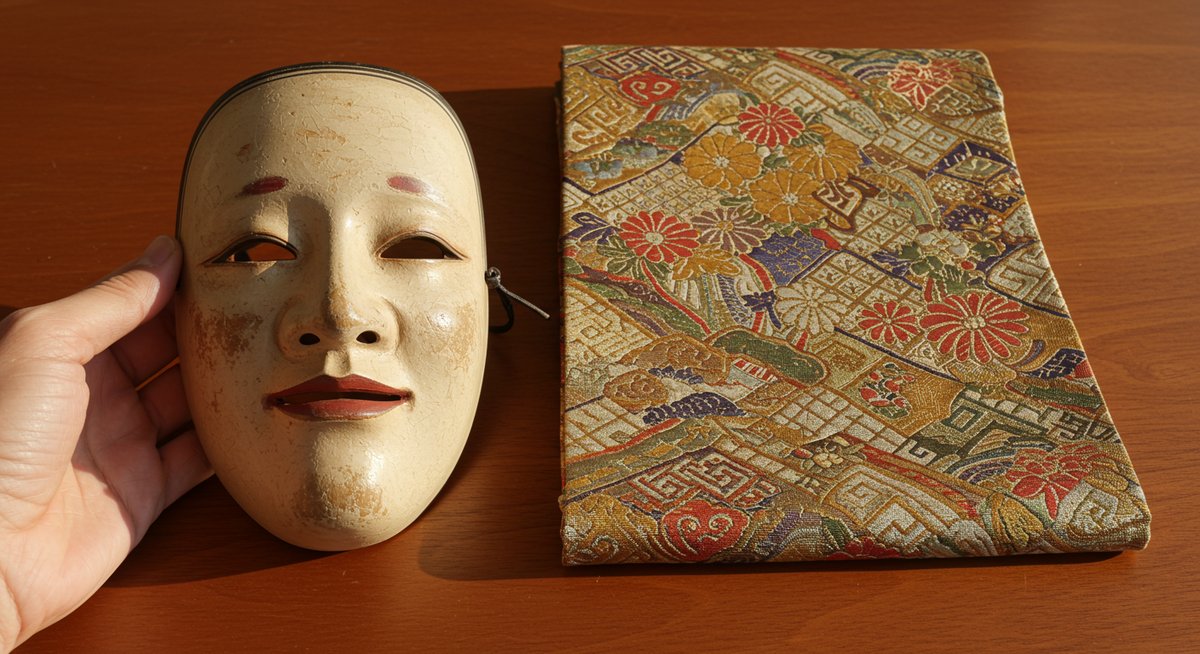

美しき能の衣装を知るとさらに能鑑賞が楽しくなります!

狂言長光の歴史と上演の背景

狂言『長光』は、成立した時代背景や上演の流派によって特徴が異なります。他の伝統芸能との関連性も見逃せません。

初演や成立時期の考察

『長光』が初演された正確な時期は諸説ありますが、中世から近世初頭にかけて成立したと考えられています。狂言自体は室町時代に大きく発展し、長光もその流れの中で生まれた演目です。当時の社会では、武士や庶民の間で物の貸し借りや家来の立場が日常的な話題でした。『長光』の物語も、そうした背景を色濃く反映しています。

また、狂言は能の合間に上演されることが多く、能と並行して発展してきました。『長光』もさまざまな能楽堂や民間の催しで親しまれてきた演目です。成立時期が古くから伝わるため、時代ごとの解釈や演出の違いも見どころとなっています。

代表的な上演流派とその特徴

『長光』は、主に大蔵流と和泉流という二つの流派で上演されることが多いです。それぞれの流派には、演技や台詞のリズム、衣装の細部など、独自の工夫や伝統があります。

- 大蔵流:台詞回しが比較的ゆったりしており、間の取り方や動きに重きを置く傾向があります。

- 和泉流:テンポが良く、軽妙な台詞や所作が特徴です。観客と近い距離感を大切にしています。

同じ『長光』でも、流派によって雰囲気や味わいが異なるため、複数の流派の上演を見比べる楽しみもあります。

歌舞伎や他の伝統芸能との関連性

狂言『長光』は、歌舞伎など他の伝統芸能と直接的なストーリーの共有はありませんが、役者の演技や物語の構成、登場人物の描き方などに多くの影響を与えています。狂言が発展していく過程で、歌舞伎や落語といった演芸へエッセンスが伝わっていったともいわれています。

たとえば、太郎冠者のキャラクターは歌舞伎や現代の喜劇にも似た役割の人物が見られます。また、物の貸し借りや世間話を中心に進むストーリー展開も、他の伝統芸能に受け継がれている要素のひとつです。伝統芸能同士のつながりを感じながら観劇することも、狂言『長光』を楽しむ一つのポイントです。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

狂言長光の見どころと楽しみ方

ユーモラスな台詞や役者の表現力、衣装や舞台装置など、多角的に楽しめるのが『長光』の魅力です。初心者にもわかりやすいポイントが多くあります。

台詞や演技のユーモアと工夫

『長光』の大きな魅力は、台詞や演技に込められたユーモアにあります。たとえば、太郎冠者が主人の無理な要求に困りながらも、機知をきかせて乗り切ろうとする場面では、言葉遊びや絶妙な間の取り方が観客の笑いを誘います。主人が権威を保とうとしつつ、どこか抜けた一面を見せるやりとりも、おかしみの一つです。

また、役者たちは日常の動作を誇張して演じることで、物語にさらなる面白みを加えています。たとえば、刀を持ち運ぶ際の大げさな動きや、困った顔の表現など、細かい所作にも注目すると、より深く楽しむことができます。芸の細やかな工夫を感じながら観劇することで、狂言特有の笑いの世界に入り込むことができます。

舞台装置や衣装の特徴

『長光』の舞台装置はとてもシンプルです。基本的に背景や大道具をほとんど使わず、観客の想像力を引き出す工夫がなされています。そのため、演者の動きや小道具の使い方が重要な役割を果たします。

一方、衣装には狂言ならではの特徴が表れています。たとえば、

- 主人:格式のある家紋入りの衣装を身につける

- 太郎冠者:少しくだけた、動きやすい装い

- 刀を貸す知人:控えめな色合いで登場

など、それぞれの身分や性格を表すデザインが工夫されています。衣装の色や模様、装飾品にも注目しながら観劇することで、物語の世界観をより深く味わうことができます。

観劇初心者へのおすすめポイント

『長光』は、狂言を初めて観る方にもおすすめできる演目です。その理由は以下の通りです。

- 登場人物が少なく、ストーリーがシンプルでわかりやすい

- 台詞に現代語に近い表現が多く、時代背景を知らなくても楽しめる

- 登場人物の動きや表情が豊かで、言葉が分からなくても雰囲気を感じ取りやすい

また、上演時間も長すぎず、気軽に鑑賞できます。初めて伝統芸能に触れる方でも、親しみやすい内容とテンポの良さで、舞台芸術の魅力を実感できるでしょう。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

狂言長光の現代での上演と評価

現在でも『長光』は多くの舞台で上演されています。近年の主な公演事例やイベント情報、今後の展望についてご紹介します。

近年の主な公演事例

近年、『長光』は各地の能楽堂や公民館、学校の鑑賞会などで上演されています。たとえば、東京の国立能楽堂や京都の大蔵流能楽堂では、定期的にプログラムの一つとして取り上げられることがあります。また、地方の小規模な会場でも、初心者向けの公演やワークショップの一環として鑑賞できる機会が増えています。

こうした公演では、若手からベテランまで幅広い演者が参加し、伝統を守りながらも新しい演出に挑戦しています。観客も親子連れや学生、海外からの観光客など、多様な層が訪れるようになりました。

解説付き公演やイベント情報

『長光』の魅力をより深く味わいたい方には、解説付き公演や体験型イベントがおすすめです。多くの能楽堂や文化施設では、初心者向けに次のようなイベントを開催しています。

- 解説付き狂言公演:事前または幕間に、演目の背景や登場人物の特徴をわかりやすく解説

- ワークショップ:役者が実演を交えて、動きや台詞回しを体験できる

- 交流イベント:終演後に演者と直接話せる機会を設ける

これらのイベントは、事前知識がなくても気軽に参加でき、誰でも伝統芸能の奥深さを体感できます。公演情報は能楽堂や自治体のウェブサイト、文化イベントの案内などでチェックできます。

狂言長光の評価や今後の展望

『長光』は、分かりやすいストーリーと親しみやすいキャラクターで、多くの観客から好評を得てきました。特に近年は、若い世代や海外の観光客にも人気が広がっています。狂言の入門編として位置づけられることも多く、初めて伝統芸能に触れる方の心をつかんでいます。

今後は、デジタル技術を生かした配信や多言語対応の解説など、より幅広い層に伝統芸能を届ける取り組みも期待されています。こうした新しい試みを通して、狂言『長光』の魅力がさらに多くの人々に伝わることでしょう。

まとめ:狂言長光の魅力と伝統を現代に伝える

狂言『長光』は、身近な題材とユーモアあふれる演技で、時代を超えて多くの人々に愛され続けてきました。シンプルで親しみやすい物語、個性豊かな登場人物、細部まで工夫された演出が特徴です。

現代でも多彩な公演やイベントが行われており、初心者から愛好家まで幅広く楽しめる演目となっています。伝統を守りつつも時代に合わせて進化している『長光』は、これからも日本の文化を支える大切な存在です。今後も多くの人々がその魅力に触れ、古き良き芸能の楽しさを感じていくことが期待されています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!