一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

なまなりとは伝統芸能における意味と役割

なまなりは、能や狂言をはじめとした日本の伝統芸能で独特の意味を持つ言葉です。古くから演劇や芸術作品で用いられ、登場人物や物語に深みを与える要素となっています。

なまなりの語源と歴史的背景

なまなりという言葉は、もともと「生形(なまがた)」や「生成(なまなり)」といった表現から派生したものです。これらは「未完成の状態」や「完全に変化しきっていない様子」を意味しており、日本の古典芸能において特別な意味合いを持ちます。

平安時代や鎌倉時代の文学作品でも、なまなりは「半ば変化した姿」「あいまいな存在」として描かれています。こうした背景から、なまなりは人間と異界の境界、あるいは生と死のあわいを象徴する語として伝統芸能に根付いてきました。

能や狂言におけるなまなりの表現

能や狂言では、なまなりは役柄の性質や物語の展開に変化をもたらすものとして用いられます。たとえば、亡霊や精霊がこの世に現れるとき、人間でも幽霊でもない「なまなり」の状態で舞台に登場することがあります。

この独特の表現によって、観客は物語の不確かさや、現実と幻想の間にある曖昧な世界を体感できます。また、なまなりは登場人物の葛藤や心の揺れ動きを象徴する役割も果たしており、深い感情表現の一助となっています。

なまなりが象徴する感情や物語性

なまなりは、単なる状態や姿を指すだけでなく、感情や物語の深層を象徴しています。たとえば、未練や執着、変わりきれない心の揺らぎを「なまなり」という形で表現することで、物語に奥行きが与えられます。

また、なまなりの存在は、物語のクライマックスや転換点で重要な役割を果たします。主人公や登場人物が自己を乗り越える過程や、現世と異界の間をさまよう姿に共感が生まれ、日本独自の情感や美意識が浮かび上がるのです。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

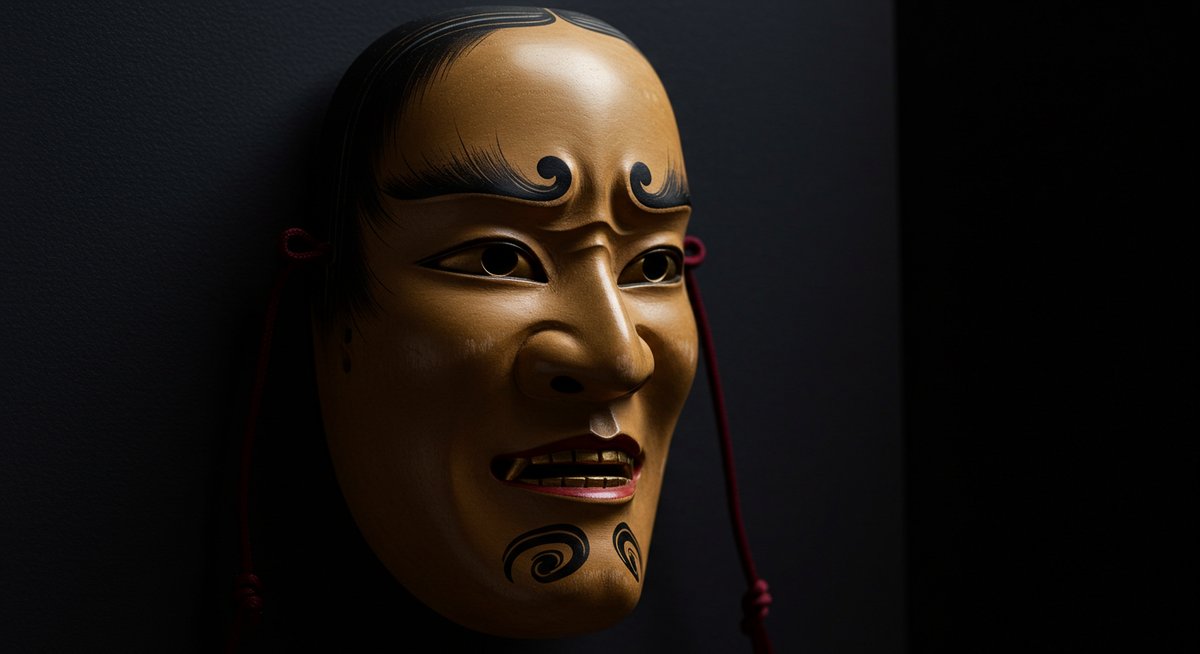

なまなりの能面とその特徴

なまなりは、能面としても表現されており、その独特な造形が観客に深い印象を与えています。特に、特定の役柄や演目で使用されることで、物語の世界観がより際立ちます。

能面としてのなまなりの造形と種類

なまなり面は、一般的な能面と比べて表情が中性的で、どこか曖昧さを感じさせる造形が特徴です。目元や口元がはっきりしすぎず、微妙な陰影が見る人によって異なる印象を与えます。

主な種類としては、若い女性の霊や中性的な存在を表現するものが多く見られます。これらの面は、使い方や照明の当たり方で悲しげにも、穏やかにも映るため、役者の演技と相まって多様な解釈を生み出します。

なまなり面が使われる主な演目

なまなり面は、特に霊や変化(へんげ)の役柄が登場する演目で使われます。代表的な演目としては、「葵上」や「鉄輪」など、生き霊や怨霊が主題となる作品が挙げられます。

こうした演目では、なまなり面が登場人物の心の葛藤や、現実と幻想の狭間を巧みに表現します。観客は面の持つ曖昧な表情を通して、物語の奥深さや日本特有の幽玄美を感じ取ることができます。

他の能面との違いと比較

能面には多くの種類がありますが、なまなり面は以下のような特徴で区別されます。

| 面の種類 | 表情の特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| なまなり面 | 曖昧、中性的 | 生霊・変化の役 |

| 小面 | 若い女性、柔らかい | 姫や乙女の役 |

| 鬼面 | 怒りや悲しみが強い | 鬼や怨霊の役 |

このように、なまなり面は他の能面と比べ、はっきりとした感情ではなく揺らぎや曖昧さを重視している点が特徴です。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

なまなりにまつわる伝説と文化的エピソード

なまなりは、能や狂言だけでなく、古典文学や伝承、現代の芸術にもその影響を残しています。さまざまな物語や文化の中で独自の役割を果たしてきました。

古典文学や伝承に登場するなまなり

古典文学では、『源氏物語』や『今昔物語集』などに、なまなりの状態で現れる登場人物が描かれています。生きているのにすでに死者のような存在、あるいは逆に死者が生者の姿をとる場面で「なまなり」が象徴的に用いられることが多いです。

また、伝承や民話の中でも、なまなりは未練や強い感情を残した魂がこの世にとどまる様子を表現する手法として伝えられてきました。こうした物語は、当時の人々の死生観や、あいまいな存在への畏怖を反映しています。

現代文化や芸術作品へのなまなりの影響

現代の小説や映画、アート作品でも、なまなりの概念はしばしば引用されています。とくに「境界にある存在」「曖昧なアイデンティティ」といったテーマにおいて、なまなりのイメージが生かされています。

近年では、舞台演出や現代美術においても、なまなりの精神性をモチーフにした作品が増えています。こうした表現は、現代人が抱える複雑な心情や社会的なグレーゾーンを映し出す手法として親しまれています。

なまなりに関連する仏教的な意味合い

仏教の教えにおいても、なまなりは「執着を捨てきれず成仏できない存在」として語られます。たとえば、成仏を妨げる未練や迷いがあるとき、人はなまなりの状態にとどまりやすいと考えられてきました。

また、仏教美術の中では、なまなりを象徴する像や絵画も存在します。これらは「この世に未練を残すことの戒め」として、見る人に仏教的な深い教訓を伝えています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

なまなりの現代的な解釈と活用例

現代においても、なまなりは多様な場面で引用されています。舞台芸術はもとより、文学や日常会話の中でも、その独特なニュアンスが生きています。

現代舞台でのなまなり表現の工夫

現代の能や演劇では、なまなりを表現する方法にさまざまな工夫が凝らされています。従来の能面や衣装だけでなく、照明や音響を活用し、曖昧さや揺らぎを際立たせる演出が増えています。

また、ダンスや現代劇など他ジャンルとの融合も進み、なまなりを象徴するキャラクターやシーンが新たな解釈で描かれるようになりました。こうした工夫により、伝統的な価値観と現代的な感性が共存しています。

なまなりをテーマにした書籍や小説

なまなりを題材にした小説やエッセイも数多く出版されています。たとえば、現代作家による幻想小説や、能面をめぐるミステリー作品などは、なまなりの曖昧さや未練を物語の核として描いています。

また、伝統芸能について解説する書籍でも、なまなりの精神性や能面の美について詳しく取り上げられています。こうした書籍は、能や狂言に興味を持つ人はもちろん、日本文化をより深く知りたい方にもおすすめです。

日常生活で使われるなまなりの言葉や類語

日常会話の中でも、「なまなり」は完全に変化しきっていない様子や、中途半端な状態を表現する際に使われることがあります。また、以下のような類語がよく用いられます。

| 言葉 | 意味 | 使われる場面 |

|---|---|---|

| なまなり | 未完成・あいまい | 状態・心情の表現 |

| あいまい | はっきりしない | 判断や説明の場面 |

| 半端 | 不十分・途中 | 数量や進行の説明 |

これらの言葉は、日常のあらゆる場面で「完全でないこと」「曖昧さ」をやわらかく伝える表現として親しまれています。

まとめ:なまなりが映し出す日本の情感と美意識

なまなりは、能や狂言など日本の伝統芸能に深く根付いた概念です。その曖昧さや未完成さは、単なる役柄や面の表現にとどまらず、物語や感情、さらには日本人の美意識そのものを象徴しています。古来よりさまざまな芸術や文学、日常の表現に生かされてきたなまなりは、現代でも多くの人々に新たな気づきや共感を与えています。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!