一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

狂言の聟入りとは何か伝統芸能における意味や背景

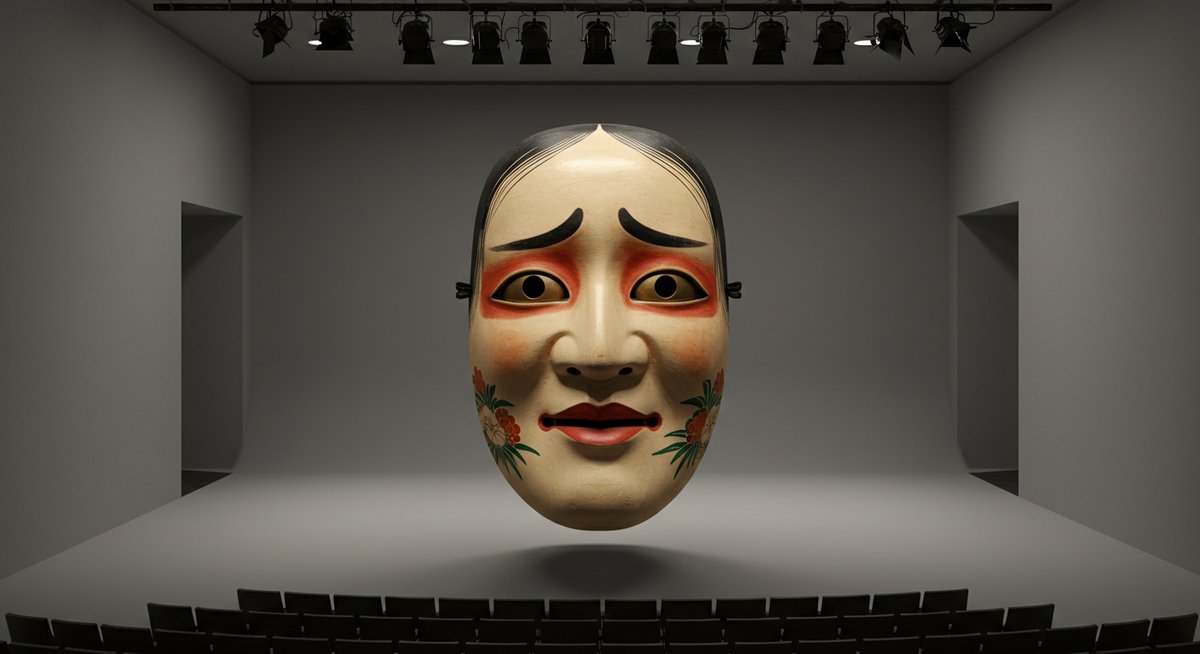

狂言の「聟入り(むこいり)」は、日本の伝統芸能における結婚儀礼を題材とした演目の一つです。家族や人間関係がユーモラスに描かれる点が特徴となっています。

聟入りの儀式が持つ歴史的な意義

聟入りとは、かつての結婚において新郎が新婦の家に正式に招かれ、婚礼の儀式を行うことを指します。日本の伝統的な結婚儀礼では、夫となる人が花嫁の家を訪れ、家族への挨拶や様々な儀式を経て認められることで、婚姻が成立しました。

この儀式には、家同士の結びつきを大切にする考え方が反映されています。また、格式やしきたりが細かく定められており、家族のあり方や社会の価値観が色濃く表れる機会となっていました。狂言の演目でも、こうした伝統的な「聟入り」の姿がコミカルに描かれています。

狂言で描かれる聟入りの典型的なストーリー

狂言における聟入りの演目は、多くの場合、聟が新婦の家を訪れる際のトラブルや、義理の父母とのやり取りが中心に描かれます。たとえば、聟が慣れない作法に戸惑ったり、家族から出される課題に四苦八苦する様子が笑いを誘います。

登場人物のやりとりは、誤解やすれ違いがきっかけとなることが多く、その結果、思わぬ騒動へと発展します。こうしたストーリー展開を通じて、当時の家族観や結婚観が浮き彫りになります。

狂言と能における聟入り題材の違い

能と狂言はいずれも日本の伝統芸能ですが、聟入りを扱う際の表現方法には違いがあります。能では、聟入りの題材も厳かな雰囲気で描かれ、家族の結びつきや忠義の精神が強調されます。

一方、狂言では同じ題材であっても、日常的な会話や失敗、ユーモラスなやりとりが中心です。たとえば、聟入りの儀式で起きるちょっとしたトラブルを面白おかしく描写し、観客の共感と笑いを誘う点が特徴です。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

狂言の代表的な聟入り演目とそのあらすじ解説

狂言には「二人袴」「舟渡聟」「包丁婿」など、聟入りをテーマとした楽しい演目が数多く伝わっています。それぞれの物語や見どころを紹介します。

二人袴の物語と登場人物の特徴

「二人袴」は、聟が初めて妻の家に挨拶へ行く場面が描かれる演目です。聟は家族から正装として袴を着せられますが、一人で袴をはくことができません。そこで、舅(しゅうと)と二人で協力して無理やり袴をはこうとする滑稽な場面が展開されます。

この演目では、慣れないことに戸惑う聟、のんびりした舅、気の利かない家族たちが登場し、それぞれの性格がコミカルに表現されます。日常の失敗や不器用さを笑いに変える構成は、現代にも共通する家族の姿を感じさせます。

舟渡聟のあらすじと見どころ

「舟渡聟」は、聟が婚家へ向かう途中、川を渡るために舟に乗る場面から始まります。しかし、うまく舟に乗れず転んでしまったり、漕ぎ手とのやりとりで騒動が巻き起こったりと、トラブルが続出します。舟渡聟の最大の見どころは、舟の上で繰り広げられるセリフの応酬と、テンポよく展開される所作です。

また、舟を漕ぐ動作を大げさに演じたり、川を渡る緊張感と滑稽さが絶妙に組み合わさっているため、観客も一緒に笑いながら楽しむことができます。登場人物それぞれの個性に注目して観ると、より一層面白さを感じられる演目です。

包丁婿のユーモラスな展開

「包丁婿」は、聟が婚家で包丁を使った料理の手伝いを頼まれるものの、不器用でうまくできない様子が描かれます。料理の手順を知ったかぶりしたり、包丁をうまく使えずに失敗する姿は、観客の共感を誘います。

包丁婿の面白さは、登場人物たちのやりとりと、予想外の展開にあります。聟の失敗を家族が大らかに受け止めたり、周囲が振り回される様子が、温かみのある笑いとなって伝わります。実際の日常生活に通じるエピソードが、狂言の魅力を引き立てています。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

狂言における聟入り演目の楽しみ方と観劇ポイント

聟入りを題材にした狂言を観劇する際は、セリフや所作の工夫、独特の笑いの生まれ方に注目することで、より深く楽しめます。

聟入りのセリフや所作に注目する楽しみ方

狂言の聟入り演目では、登場人物の動きや言葉遣いに細かな工夫があります。たとえば、慣れない袴をはこうとする仕草や、包丁を持つ手つきなど、日常のちょっとしたしぐさが、舞台上で大きな笑いに変わります。

また、セリフも独特なリズムや言葉遊びが含まれている場合が多く、登場人物同士のやりとりから、当時の生活や人間模様が垣間見えます。所作とセリフの“間”を楽しむことが、狂言観劇の醍醐味のひとつです。

狂言ならではの笑いが生まれる理由

狂言の笑いは、現実生活から切り取った身近な出来事や、登場人物の不器用さ、思い込みによる勘違いなどから生まれます。これは、観客が自分自身や家族の日常に重ねて共感しやすいポイントです。

また、過度な誇張や大げさな演技が加わることで、舞台上の出来事がより可笑しく見えるよう工夫されています。こうした演出によって、世代を問わず楽しめる普遍的な魅力が生まれています。

初心者でも分かりやすい聟入り演目の選び方

狂言初心者には、ストーリーが単純明快で登場人物が少ない演目がおすすめです。たとえば、「二人袴」や「包丁婿」などは、登場人物のやりとりや動作の面白さが分かりやすく、言葉の壁もあまり感じません。

また、事前にあらすじや登場人物の関係を予習しておくと、舞台での展開がより理解しやすくなります。初心者向けの公演や解説付きの催しに参加するのも良い方法です。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

現代に伝わる狂言の聟入りとその文化的価値

狂言の聟入り演目は、現代でも多くの人に親しまれており、地域の文化や家族観の変化を伝える貴重な芸能となっています。

地域に伝わる聟入り狂言の保存と継承活動

各地には、伝統的な聟入り狂言が保存・継承されている地域があります。地元の保存会や伝統芸能団体が中心となり、定期的な上演や子どもたちへの指導が行われています。

また、学校や地域行事での公演を通じて、次世代への文化継承や地域の活性化にも役立っています。こうした活動によって、狂言の聟入りは今も多くの人に親しまれ続けているのです。

現代公演でのアレンジや新解釈について

近年では、狂言の聟入り演目に現代的なアレンジや新しい解釈を加えた公演も増えています。たとえば、現代風の衣装や言葉を取り入れたり、舞台美術を工夫することで新鮮な印象を与えています。

こうした新しい試みは、伝統を守りつつも、幅広い世代に狂言の魅力を伝える手段となっています。現代社会の家族観や結婚観と重ねて演じられることも多く、時代ごとに新しいメッセージが込められています。

狂言が伝える家族や結婚観の変遷

狂言の聟入り演目を通じて、時代ごとの家族や結婚に対する考え方の変化がうかがえます。かつて重んじられた家同士の結びつきや形式を大切にする姿勢は、現代では家族の多様性や個人の選択を尊重する方向へと変化しています。

それでも、家族の温かみや人間関係の面白さといった普遍的なテーマは変わらず受け継がれており、狂言が現代の観客にとっても身近な存在である理由となっています。

まとめ:狂言に見る聟入りの魅力と伝統が紡ぐ物語

狂言の聟入り演目は、結婚をめぐる家族のやりとりや日常のひとコマを、ユーモアたっぷりに描いています。伝統的な儀式を題材としながらも、登場人物の素朴な失敗や心の通い合いが、今も多くの人の心を和ませています。

時代を超えて受け継がれる狂言の聟入りは、日本の文化や家族観の変遷を映し出す鏡とも言えます。観劇を通じて、笑いや温かさ、そして伝統が紡ぐ物語の奥深さを味わうことができるでしょう。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!