一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

住する所なきをまず花と知るべしの意味と背景

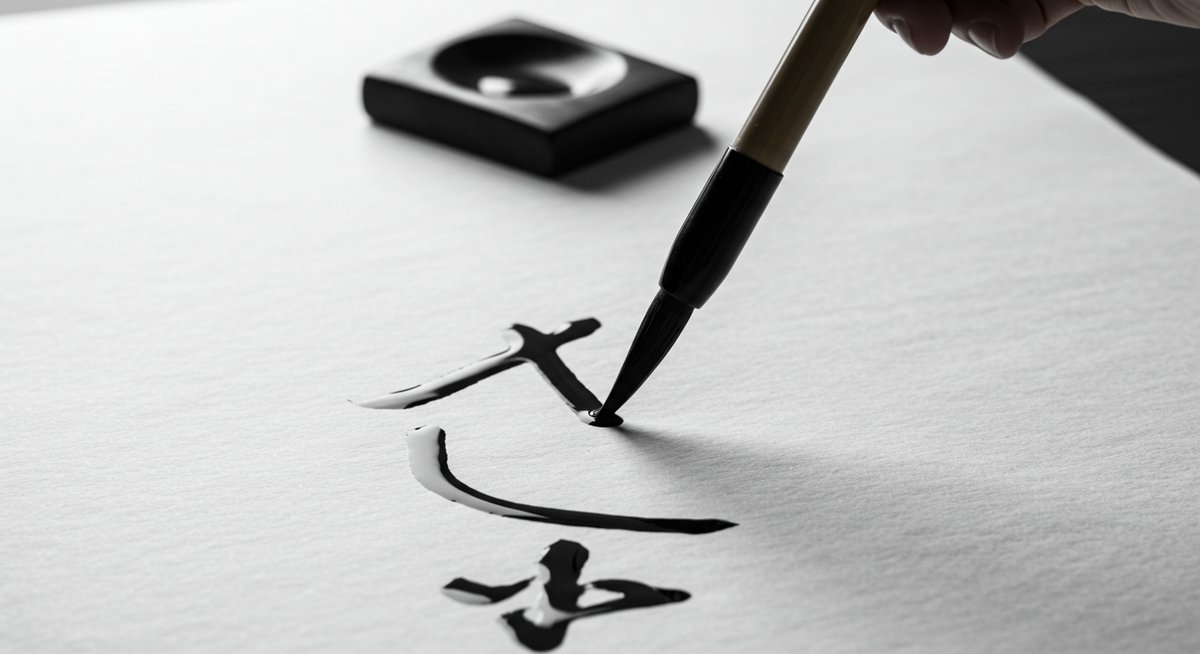

「住する所なきをまず花と知るべし」は、能楽の大成者・世阿弥が遺した重要な言葉です。この言葉は、世の中や芸にも通じる柔軟な姿勢の大切さを伝えています。

世阿弥が語る住する所なきをまず花と知るべしの由来

世阿弥は室町時代、能の発展に大きな影響を与えた人物です。「住する所なきをまず花と知るべし」という言葉は、彼の代表的な芸道書『風姿花伝』に記されています。この言葉が生まれた背景には、芸における新しさや瑞々しさを常に保つ努力の大切さがありました。

世阿弥は、固定化された表現や場所にとどまらず、絶えず変化し続けることが芸における「花」だと考えました。この思想は、単に芸の世界だけでなく、どんな分野でも応用できる柔軟な発想を促すものです。

風姿花伝と「花」の概念が表すもの

『風姿花伝』は能の理論書として名高く、芸道における「花」の概念が繰り返し取り上げられています。世阿弥にとっての「花」とは、一瞬一瞬の新鮮な魅力や、観客の心を動かす予測できない感動を意味しました。「住する所なき」つまり、常に流動的でとどまらないことが、芸において最も大切な価値だと説かれています。

この「花」は、決して一か所に留まることなく、時とともに移ろい、演者と観客の心をつなぐ瞬間的な美しさを意味します。そのため、どんなに熟練しても常に新しい挑戦を惜しまない姿勢が求められていたのです。

住する所なきをまず花と知るべしが現代に与える示唆

「住する所なきをまず花と知るべし」は現代社会にも大きな示唆を与えています。変化の速い現代において、既存の枠組みに固執するのではなく、状況や環境に合わせて自分自身を柔軟に変えていくことの重要性を教えています。

また、常に新鮮な視点や発想を持ち続けることで、仕事や人間関係などさまざまな場面で周囲に良い影響を与えることができます。この言葉は、現代を生きる私たちにとっても、成長や成功のヒントとなっているのです。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

世阿弥の芸道観と変化の重要性

世阿弥の芸道観は、伝統を守りつつも進化し続けることの大切さを強調しています。「変化」を受け入れる心構えが、長く愛される表現や組織を育てる原動力となります。

伝統芸能における常に新しさを追求する姿勢

伝統芸能は、受け継がれてきた形式や美しさを尊重する一方で、その枠に安住することなく新しい要素を取り入れる姿勢も大切にしています。世阿弥は、能の稽古や演目においても「新しさ」を忘れないようにと繰り返し述べています。

たとえば、同じ演目でも演じるたびに細かな工夫を重ねたり、時代の変化に応じて演出を少しずつ変えたりすることで、観客に新鮮な感動を届けていました。こうした「新しさ」への挑戦は、伝統を守ることと矛盾しないどころか、伝統をより深めるために欠かせない考え方です。

正調と革新アップデートを続ける能楽の精神

能楽の世界では、正調(伝統的な型や決まりごと)を守ることが重んじられる一方で、常に革新やアップデートも求められます。世阿弥は、型だけに固執してしまうと芸が枯れてしまうと考え、時代に応じた変化を受け入れる姿勢を推奨しました。

このバランス感覚は、現代で言えば「基礎を大切にしつつ、新しい方法やアイデアを積極的に取り入れていく」ことに通じます。型を大切にすることで信頼を得つつ、変化を恐れず進化し続けることが本来の能楽の精神です。

花はどこにでもあるという世阿弥の考え方

世阿弥は、「花はどこにでもある」と捉えていました。つまり、特定の場所や状態、年齢や立場にとらわれず、どんな状況でもその時々の「花」(新鮮な魅力)を発揮できるということです。これは自分自身の変化や成長を楽しむことにもつながっています。

また、「花」は人それぞれ異なり、他人と比べて優劣をつけるものではありません。自分にしかない個性や、今その瞬間にしか生まれない魅力を大切にする世阿弥の姿勢は、多様な価値観が求められる現代にも通じる教えです。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

ビジネスや人生に活かせる世阿弥の教え

世阿弥が残した多くの言葉や考え方は、芸道だけでなく現代のビジネスや人生にも応用できます。柔軟な思考や独自性を大切にすることが、変化の時代を生き抜くヒントとなります。

初心忘るべからず成長と継続の秘訣

「初心忘るべからず」は、世阿弥がたびたび語った有名な言葉です。どんなに経験を積んでも、最初に感じた新鮮な気持ちや謙虚な姿勢を忘れずに持ち続けることが、成長や継続の秘訣とされています。

ビジネスや学びの場でも、慣れや慢心から学びを止めてしまうと停滞しがちです。常に新しいことに挑戦する気持ちや、失敗を恐れずに一歩踏み出す勇気が、結果として自分自身の成長につながるのです。

離見の見ユーザーファーストの視点を持つ大切さ

世阿弥は「離見の見」という言葉で、自分の演技を客観的に眺める視点を持つことの重要性を説きました。これは、現代でいう「ユーザーファースト」の発想に通じます。

仕事やサービスを提供する際にも、常に相手の立場や視点に立って考えることが大切です。自分がよいと思うことだけでなく、相手がどう感じるかを意識することで、信頼や満足度が高まります。この姿勢は、コミュニケーションやチームワークでも大いに役立ちます。

秘すれば花意外性や独自性が感動を生む理由

「秘すれば花」とは、すべてを見せずに余韻や余白を残すことが、かえって大きな感動を生み出すという世阿弥の教えです。これは、何でもストレートに伝えるのではなく、意外性や独自性を大切にすることで、相手の想像力や興味を引き出すことができるという意味があります。

現代でも、企画や発表、表現活動の中で「すべてを語り尽くさない」「余韻を残す」「驚きを与える」ことが、強い印象や感動につながります。独自の切り口や意外性を意識することで、他と差別化した魅力を発揮することができます。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

住する所なきをまず花と知るべしの具体的な実践例

この言葉を現代の仕事や日々の学びに活かす方法を考えることで、より実践的な自己変革や組織の成長を目指すことができます。

仕事や学びに活かす変化し続ける心構え

仕事や学びの場では、変化し続けることが成果につながります。たとえば、同じ業務でも新しい視点や工夫を取り入れることで、マンネリを防ぎ、成長の機会を増やすことができます。

日々の習慣を見直したり、新しい知識や技術を積極的に学ぶ姿勢を持つことも大切です。変化を恐れず、むしろ楽しむ気持ちが、結果として自分のキャリアや人生をより豊かにしていきます。

組織やチームでの革新を促す思考法

組織やチームで成果を上げ続けるためには、固定観念にとらわれず変化を受け入れる思考法が重要です。定期的にメンバーと意見を出し合い、新しいアイデアを取り入れる場を設けることで、組織全体に活力をもたらすことができます。

また、役割や立場に関係なく誰でも意見を言いやすい雰囲気づくりや、失敗してもチャレンジを評価する文化を育てることも大切です。こうした取り組みが、組織全体の柔軟性と成長につながります。

伝統芸能から現代人が学べる自己変革のヒント

伝統芸能は、長い歴史の中で変化と継続を繰り返してきました。その姿勢から、現代人も多くのことを学ぶことができます。たとえば、過去の成功体験だけに頼らず、時代や状況に合わせて自分自身をアップデートしていくことが重要です。

また、一人ひとりが自分に合った「花」を見つけて磨くことで、より充実した人生やキャリアを築くことができます。伝統と変化のバランスを意識することで、自己成長のヒントが得られるはずです。

まとめ:住する所なきをまず花と知るべしが教える変化と成長の本質

「住する所なきをまず花と知るべし」という世阿弥の言葉は、時代や分野を越えて私たちに変化の大切さを伝えています。柔軟な心で新しさを追い求め、自分の中の「花」を磨き続ける姿勢こそが、成長や成功の原動力といえるでしょう。伝統を守りながらも進化し続ける精神を、日々の実践に活かしていきたいものです。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!