翁とは何か能楽における特別な演目の意義

翁(おきな)は、能楽の中でも特に格式の高い演目として知られています。神聖な儀式の一部としての役割が強く、通常の能とは異なる独自の意義を持っています。

翁が「能にして能にあらず」と呼ばれる理由

翁は長年「能にして能にあらず」と評されてきました。これは、翁が一般的な能の物語性や配役構成を持たず、純粋な演技や儀式性に重きを置いているためです。通常の能では、物語の進行や登場人物のドラマが展開されますが、翁は舞台に登場する人物も限られ、物語性もほとんどありません。

演技の中心は、長寿や国土安泰、五穀豊穣を祈る祝詞のような所作と詞章にあります。能楽の演目は多様ですが、翁だけがこのような儀式的な性格を色濃く持つため、他の演目とは一線を画しているのです。

古来から受け継がれる翁の歴史的背景

翁は元々、奈良時代以前から存在した民間儀礼や祝祭に起源を持つといわれています。平安時代の「散楽」や「田楽」と呼ばれる芸能が発展し、やがて能の形式の中に取り込まれました。鎌倉時代を経て室町時代になると、観阿弥・世阿弥らによって能楽として体系化される中、翁は「式三番」として特に重要な位置づけとなりました。

この演目は、祝祭的な行事や武家の公式な催しの際に神聖な儀式として演じられ、観客全体の幸福や繁栄を願う意図を込めて上演されてきました。このような歴史的背景から、翁は今でも「神事」としての性格を強く残しています。

翁が能楽全体で果たす役割

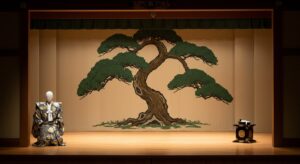

翁は、能楽の中で神聖な区切りや始まりを示す重要な役割を果たします。多くの場合、能会や特別な公演の最初に演じられ、その後に他の演目が続く構成が一般的です。これによって舞台や観客の場を清め、厳かな雰囲気を醸成します。

また、翁は単なる芸能ではなく、人々の祈りや願いを具体的な形で表現する場でもあります。能楽全体の精神性や日本文化の根底にある祈りの心を象徴し、現代に至るまで大切に受け継がれています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

翁の演目構成と進行の特徴

翁は「式三番」と呼ばれる三つの部分から成り立ち、進行や演出には他の能と異なる独特の特徴があります。伝統的な儀式に則った進行が見どころです。

式三番の流れと演出の違い

翁の上演は「式三番」と呼ばれる三つのパートに分かれます。「千歳(せんざい)」がまず舞台に登場して場を清めたあと、翁が現れて祝詞を述べ、最後に「三番叟(さんばそう)」が舞い踊ります。

それぞれの演出には違いがあり、千歳は静かに舞い、翁は厳かな動きとともに祝福を捧げます。三番叟は躍動的で力強い舞が特徴的です。全体として、静と動、清浄と祝福、そして躍動がバランスよく配置されており、見る人に深い印象を与えます。

「とうとうたらりたらりら」の意味と由来

翁の演目で特徴的なのが、「とうとうたらりたらりら」という独特の詞章です。この言葉は、舞台上で千歳が唱える神聖な祝詞の冒頭にあたります。具体的な意味は明確ではありませんが、古代日本の言霊信仰に基づき、神様への祈りや祝福を象徴する響きと考えられています。

この詞章は、長い歴史の中で受け継がれてきたもので、聞く人の心を清め、厳かな雰囲気を生み出す効果があります。神聖な舞台の幕開けを告げる重要なフレーズといえるでしょう。

小書の種類や演出ごとの違い

翁には「小書(こがき)」と呼ばれる演出のバリエーションが存在します。小書とは、特定の流派や上演時期などによって決められる演出上の違いです。主な小書には「父尉」「大黒」「黒式尉」などがあります。

たとえば、「黒式尉」は特に神聖視され、非常に限られた機会にしか上演されません。小書によって舞や所作、装束に微妙な違いがあり、演出者や流派の個性が表れるポイントになっています。観劇の際には、どの小書で上演されるかを事前にチェックすると、さらに興味深く鑑賞できます。

翁の内容と見どころ

翁は物語性よりも、祝福や祈りの精神が中心となる特別な演目です。その進行や登場人物、面や装束にもさまざまな見どころがあります。

翁のあらすじとストーリー展開

翁には通常の能に見られるような明確なストーリー展開はありません。舞台はまず千歳が現れ、場を清める舞を披露します。続いて翁が登場し、長寿や国の繁栄を祈りながら厳粛な舞を舞います。

最後に三番叟が登場し、より活発で力強い舞を踊ります。この流れの中で観客は、静寂と動的な舞、祈りの言葉を通じて祝福の気持ちを感じ取ることができます。翁を鑑賞する際は、物語の展開ではなく、所作や詞章ひとつひとつの意味に注目してみると新たな発見があります。

三番叟と千歳の役割と意味

翁の舞台には、主役の翁のほかに「三番叟」と「千歳」が登場します。千歳は最初に登場して舞台を清める役割を持ちます。その所作は静かで穏やかですが、舞台全体に神聖な空気をもたらします。

三番叟は、翁の儀式が終わったあとに現れる踊り手で、生命力や豊穣を象徴する舞を披露します。三番叟の舞はダイナミックで、田畑を耕す所作や五穀豊穣を願う動作が多く含まれています。二人の役割と意味を理解することで、翁という演目の奥深さがより感じられるでしょう。

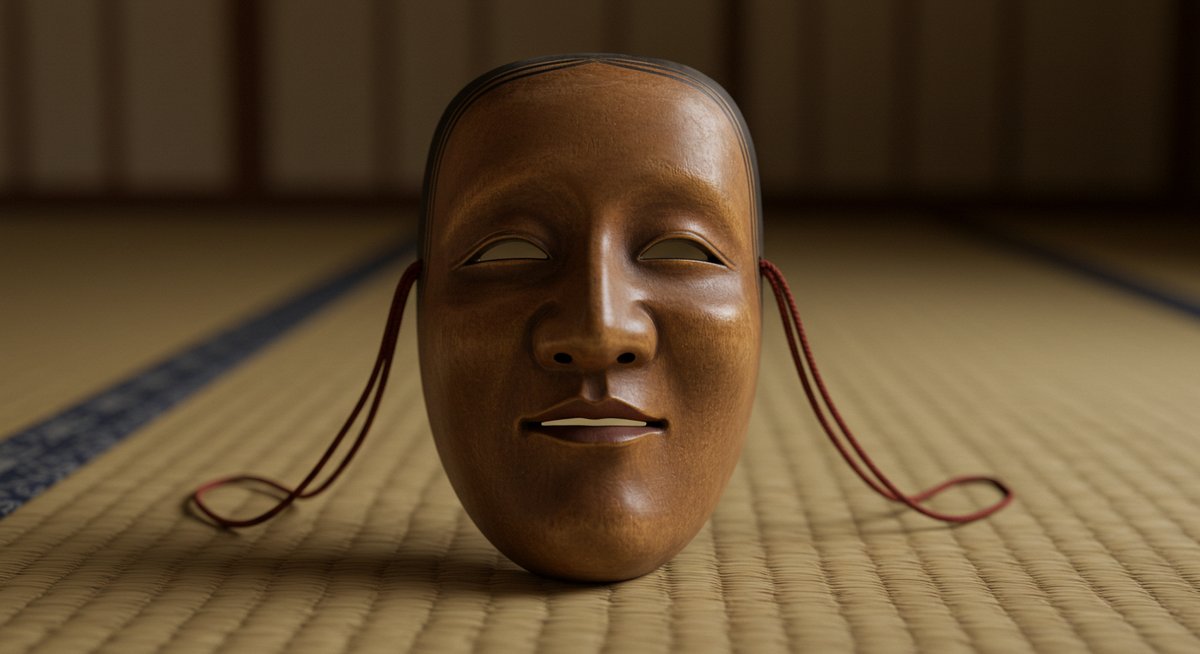

翁面や装束の特徴と象徴性

翁で使用される「翁面」は、日本の能面の中でも特に古くから伝わる面です。その表情は穏やかで、長寿や知恵を象徴しています。嘴のような鼻や深いしわは、人生の長さや経験の豊かさをあらわします。

装束は白を基調とした清楚なものが多く、神聖さや清浄さを象徴しています。三番叟や千歳もそれぞれの役に応じた独特の装束を身に着けており、舞台全体の厳かな雰囲気を高めています。面や装束にも込められた意味を知ることで、翁の世界観をより深く味わうことができます。

翁を体験するための基礎知識

翁は特別な演目として、上演時期や場所、観劇のマナーにも独自の特徴があります。初めて鑑賞する人にも分かりやすいポイントを押さえておきましょう。

翁の上演時期や開催される主な場所

翁は、正月や特別な祝祭、神事の際に上演されることが多い演目です。特に新春の初能や、神社仏閣の奉納行事では定番とされています。一般的な能公演ではあまり頻繁に見られないため、鑑賞の機会は限られています。

主な開催場所としては、東京の国立能楽堂や京都の観世会館、関西や各地の伝統的な能舞台などが挙げられます。地域の神社の例祭などでも奉納される場合があるため、上演情報を事前に確認しておくと安心です。

観劇マナーと楽しみ方のポイント

翁は神聖な儀式性が強いため、観劇マナーにも注意が必要です。基本的には、舞台中の私語や大きな動作は控え、静かに鑑賞しましょう。会場内での飲食や写真撮影は禁止されていることがほとんどです。

楽しみ方のひとつとして、舞台の静寂や間(ま)の美しさに耳を傾けてみてください。また、舞台装置や登場人物の所作、詞章の一つひとつに込められた意味を想像しながら観ると、より深い感動があります。初めての方も、事前にプログラムや解説を読むことで理解が深まります。

初心者にも分かる翁の鑑賞ガイド

翁は物語よりも儀式性や祈りの要素が強い演目ですので、ストーリーを追うよりも舞や詞章に注目しましょう。登場人物や衣装、小道具のひとつひとつが意味を持っているので、気になる部分はプログラムやガイドブックで調べてみるのがおすすめです。

初心者の方は、以下のポイントを参考にすると安心です。

- 静かな環境で集中して見る

- 千歳、翁、三番叟それぞれの役割や舞い方に注目

- 舞台装置や面、装束の細部にも目を向ける

このような点を意識することで、翁の魅力をより身近に感じることができるでしょう。

まとめ:翁は日本の伝統と祈りを今に伝える能の象徴

翁は、能楽の中で最も神聖視される特別な演目であり、日本の伝統文化と祈りの心を現代に伝えています。物語性ではなく、祈願や祝福に重きを置いた構成は、古来から受け継がれてきた日本人の精神性や美意識を表しています。

現代においても、多くの人々が翁を通じて日本文化の奥深さや、祈りの大切さを再認識しています。翁を鑑賞することで、静けさや荘厳さ、そして伝統の力を体感できることでしょう。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。