一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

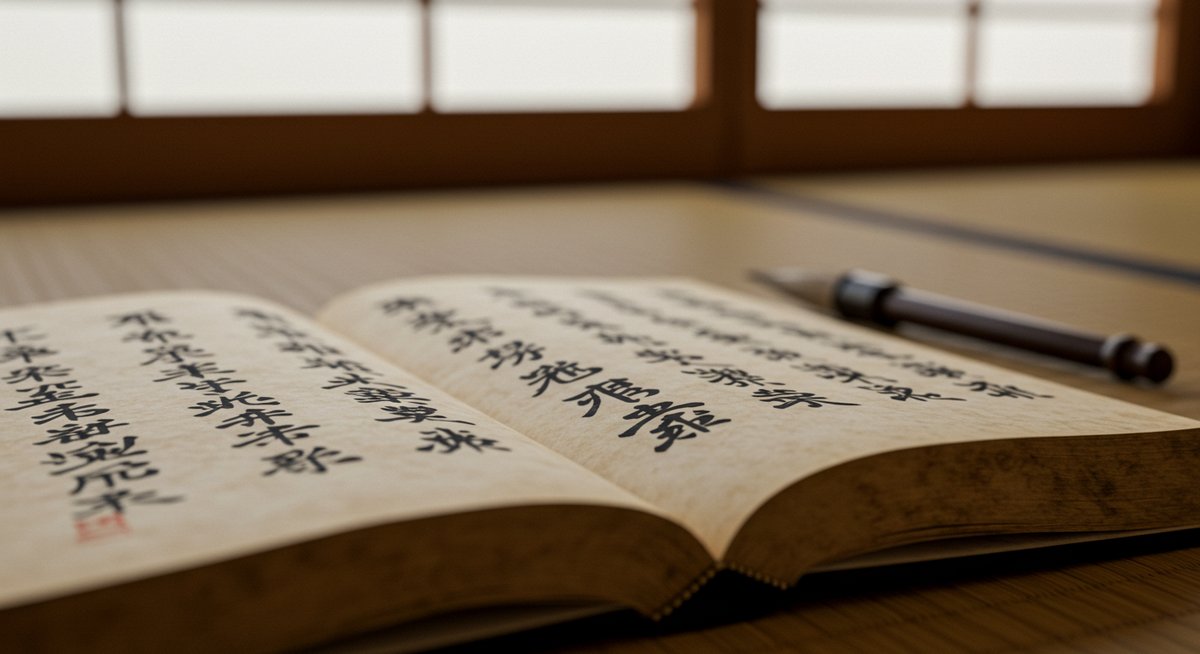

謡の基礎知識と歴史的な背景

謡は日本の伝統芸能で広く用いられる独特な歌唱法であり、その歴史や役割は日本文化を理解するうえで重要な手がかりとなります。

謡とは何かその意味と起源

謡とは、主に能や狂言といった日本の伝統芸能で用いられる、独特な節回しで詩歌を歌う表現方法です。一般的な「歌」とは異なり、物語性や情緒、登場人物の心情を伝えるために工夫された、語りと歌の中間のような形式が特徴です。

その起源は鎌倉時代から室町時代にかけて誕生した能楽にさかのぼります。当時、仏教儀式や祝祭の場で歌われていた詩的な朗唱が、次第に芸能の要素と結びつき、現在の謡へと発展しました。謡は神事や儀式にも深く結びついており、日本人の精神文化と長く関わってきました。

謡の歴史的な発展と能楽との関係

謡は室町時代に大きな発展を遂げ、観阿弥や世阿弥など能楽の創始者たちによって体系化されました。能の演目では、謡が物語の進行や登場人物の感情表現に欠かせない存在となっています。

能楽は武家社会や貴族階級に広まることで格式を持つ芸能へと成長し、謡もその一部として重要な役割を果たすようになりました。江戸時代には庶民にも親しまれるようになり、謡だけを集まって楽しむ「素謡(すうたい)」の会も盛んに行われるようになります。このように、謡は能楽の発展と共に歩んできました。

現代に伝わる謡の特徴

現代の謡は、能楽の舞台での上演はもちろん、稽古や趣味として一般の人々にも広く親しまれています。伝統的な節回しやリズムが守られる一方で、新しい演目や現代語訳を取り入れるなど、時代の変化に合わせて柔軟に進化しています。

また、学校教育や地域の文化活動でも謡を学ぶ機会が増えています。謡を通して発声や発音、姿勢の美しさを養うことができ、精神面や身体面の鍛錬にもつながることから、幅広い世代に受け入れられています。

映画「国宝」の原作の文庫本は2冊で構成されています!まずは上から読み始めよう

映画「国宝」の原作の「下」はこちら。

謡の正しい読み方と使われ方

謡には独特の読み方や使い方があり、そのルールや意味を知ることで、より深く伝統芸能や日本語表現を理解できます。

謡の読み方の種類とその由来

謡の読み方にはいくつかの種類があります。代表的なのが「朗読式」と「節付き」の二つです。「朗読式」は、詩の内容をゆっくりと語るように読む方法です。一方、「節付き」は、一定のメロディやリズムを付けて歌うスタイルです。

これらは、中世の日本語の音韻や抑揚、物語の伝承方法が影響しています。謡の読み方は、単なる文章の朗読とは異なり、声の高さや強弱、間の取り方に特徴があるため、聞き手に深い印象を与えます。

日常生活や芸能での謡の使い方

かつて謡は、武家や町人のたしなみとして日常生活にも溶けこんでいました。現代でも、能や狂言の稽古場ではもちろん、地域の集まりや学校の授業、家庭内での記念行事など、さまざまなシーンで謡が用いられています。

また、伝統芸能の舞台以外でも、現代劇やテレビドラマ、イベントのオープニングなどで謡の節回しを取り入れることがあります。これは日本的な雰囲気や格式を演出したい時に効果的です。

謡に関連する漢字や熟語の例

謡に関連する言葉には、さまざまな漢字や熟語があります。以下の表に代表的な例をまとめます。

| 漢字・熟語 | 読み方 | 意味 |

|---|---|---|

| 謡 | うたい | 能楽などで歌う詩(セリフや歌) |

| 素謡 | すうたい | 舞や装束なしで謡だけを楽しむ会 |

| 謡曲 | ようきょく | 能楽で使われる謡の曲目・台本 |

これらの熟語を知ることで、謡にまつわる用語の理解が深まります。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

謡が登場する日本の伝統芸能

謡は能楽をはじめ、狂言や歌舞伎、さらには地域の伝統芸能にも応用されています。その役割や広がりについて見ていきましょう。

能楽における謡の役割と重要性

能楽における謡は、物語を進行させる中心的な役割を持っています。登場人物の心情や情景を表現し、舞台全体の雰囲気を作り上げるのが謡の大きな特徴です。

また、謡は舞台上の動きと密接に絡み合い、物語の山場や転換点で力強く響きます。謡の力で観客の心を物語へと引き込み、舞や演技の意味をより深く伝えます。能の魅力を支える重要な要素と言えるでしょう。

狂言や歌舞伎における謡の応用

狂言では謡がユーモラスな場面や登場人物の個性を際立たせるために使われることがあります。物語の進行役や合いの手として、独特の節回しが応用されています。

歌舞伎でも、物語のクライマックスや劇中の印象的な場面で謡の要素が用いられます。伝統的な発声法やリズムを取り入れることで、観客に深い印象を残します。能や狂言とはまた違った形で謡の技法が活用されています。

学校教育や地域文化にみる謡の広がり

現代では、謡は学校の音楽や国語の授業、地域文化活動としても導入されています。子どもたちが日本の伝統的な表現方法を学ぶ機会として、教育現場での取り組みが進んでいます。

また、地域のお祭りや文化発表会などでも謡が披露され、地元の伝統芸能や文化財の保存活動に貢献しています。世代を超えて引き継がれる謡は、地域コミュニティの絆を深める役割も果たしています。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

謡を学ぶ魅力と習得のポイント

謡を学ぶことで、日本語の美しさや表現力、さらには文化的な教養を身につけることができます。初心者が始める際のポイントや、上達のコツを紹介します。

初心者が謡を学ぶ際のポイント

初心者が謡を学ぶときは、まず謡本(教本)を入手し、講師や教室で指導を受けるのが効果的です。独特な節回しや抑揚を身につけるためには、録音を聞いて耳を慣らすことも大切です。

最初は難しく感じられるかもしれませんが、繰り返し練習することで少しずつ自然な発声ができるようになります。また、発声や姿勢を意識すると、より美しい謡を目指すことができます。

謡の練習方法や上達のコツ

謡の練習では、まず短いフレーズから始めてみましょう。慣れてきたら、全体の流れを把握しながら通して練習します。録音や動画を活用して自分の謡を客観的に聞くのも効果的です。

グループで稽古することで、他の人の声やリズム感を参考にできます。また、伝統的な節回しを正確に覚えるために、師範や経験者の助言を積極的に取り入れると良いでしょう。

謡を通じて得られる文化的な価値

謡を学ぶ過程で、日本語独特の響きや表現力、歴史や文化の背景を体験的に理解できます。発声や姿勢、呼吸法など心身の健康にも良い影響があります。

また、謡の習得を通じて、世代や地域を超えた人々とのつながりが生まれます。こうした交流や伝統の継承は、現代社会においても貴重な文化的価値を持っています。

まとめ:謡の読み方と日本文化への深い関わり

謡は日本の伝統芸能を支える重要な要素であり、その読み方や使われ方を知ることで、より深く日本文化を理解できます。能や狂言、歌舞伎など多様な舞台で活用され、日常生活や教育、地域文化にも根付いています。

謡を学ぶことは、日本語の美しさや表現の奥深さを味わうことにつながります。伝統を守りながらも現代に息づく謡は、これからも多くの人に親しまれていくことでしょう。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!