一目ぼれする人続出のつばき柄の御朱印帳!帯ゴム付きで持ち運びも便利

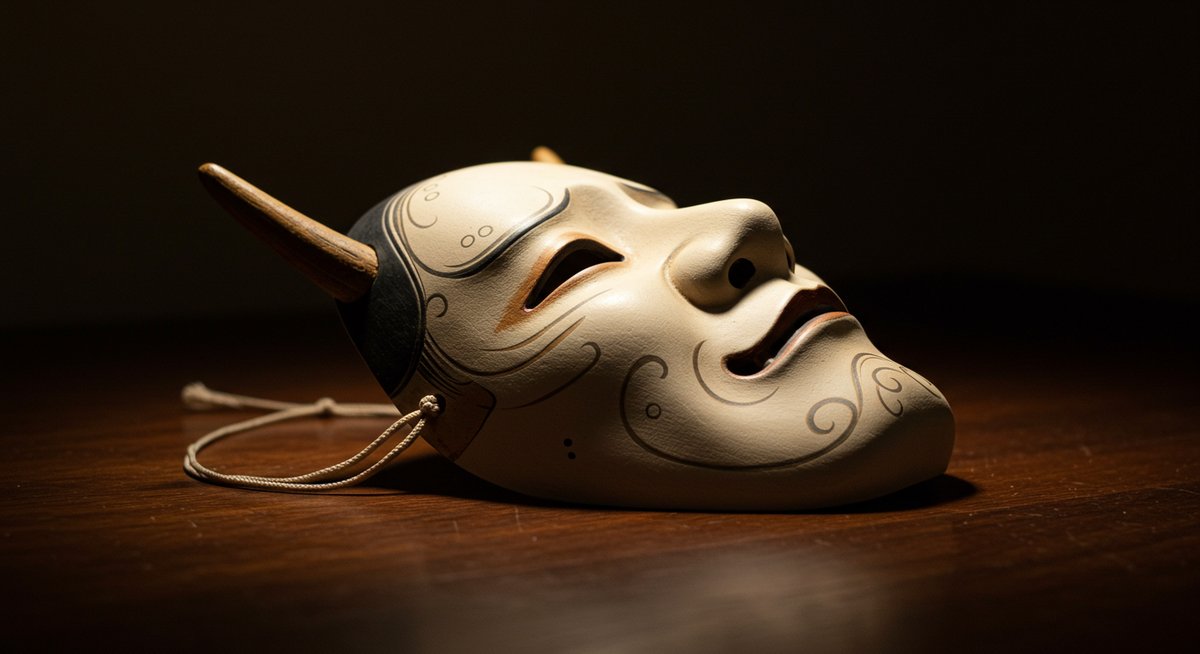

弱法師とはどのような能の演目か

弱法師(よろぼし)は、日本の能楽で大切にされている演目です。親と子の深い愛情や、人生の苦しみと救いについて描かれており、多くの人に親しまれています。

弱法師の由来と歴史的背景

弱法師は室町時代に成立した能の演目で、観阿弥や世阿弥といった能楽の創始者たちの時代に生まれたと考えられています。当時の社会では武士や貴族だけでなく、庶民の間でも因果応報や親子の絆が大切にされており、弱法師はそのような価値観を背景に作られました。

また、能という芸能自体が仏教思想の影響を強く受けており、現世の苦しみや人の罪、救いといった普遍的なテーマが物語の中核に据えられています。弱法師はその代表作の一つで、時代を超えて多くの人の心に響いてきました。

俊徳丸伝説との関係

弱法師には「俊徳丸(しゅんとくまる)」という伝説が深く関わっています。俊徳丸は大阪の俊徳町に伝わる人物で、父親の誤解から家を追われ、苦しい放浪の末に盲目となった青年の物語です。やがて両親との再会を果たし、救われるという筋書きが民間信仰の中で語り継がれてきました。

能の弱法師は、この俊徳丸伝説を能の演出に合わせて再構成したものです。悲しみの中にも希望や救いが込められているため、多くの人が親近感を抱いてきました。

弱法師という名の意味

「弱法師」という言葉は、もともと体の弱い僧侶や、若くして苦労を重ねた修行者を指す言葉です。演目の主人公である俊徳丸が、若くしてさまざまな苦難を背負いながらもひたむきに生きる姿を象徴しています。

この名には、苦しみの中でも信仰や親子の絆にすがりながら懸命に生きる人間の姿が投影されています。弱さや悲しさだけではなく、その中から生まれる強さや希望も感じさせるものとなっています。

和柄好きにはたまらない!たっぷり入るショルダーバッグはギフトにもぴったり

弱法師のあらすじと登場人物

弱法師には、家族の絆と人間の心の葛藤、そして再生の物語が描かれています。シンプルでありながらも心に響く展開が、多くの観客を引きつけてきました。

物語の展開と主なあらすじ

物語は、主人公である俊徳丸が、父の誤解によって家を追われ、盲目となって放浪の身となるところから始まります。彼は仏教に帰依し、天王寺を訪れる巡礼者の一人として登場します。父親も息子の行方を案じて寺を訪れますが、偶然の再会により二人はお互いの存在に気づきます。

やがて、俊徳丸は父親の声を聞き、その優しさに包まれて心のつかえが溶けていきます。誤解が解け、親子は和解し、俊徳丸の魂も救われていきます。この再会と和解が、弱法師のクライマックスとなっています。

主要な登場人物の解説

弱法師に登場する主な人物は以下の通りです。

- 俊徳丸(弱法師):物語の主人公。盲目となり、世の苦しみを背負いながらも父親との再会を果たす青年。

- 父親(俊徳丸の父):息子の行方を案じ、天王寺へと向かう。親子の再会を通して愛情を示す存在。

- 天王寺の僧侶や人々:主人公の行動や心情に寄り添い、物語を進める役割。

それぞれの人物が、親子の絆や人間の弱さ、そして救済というテーマを体現しています。

物語に込められたテーマ

弱法師には、誤解や断絶が生み出す苦しみと、それを乗り越えて再び結びつく親子の強い絆が描かれています。人間はときに弱さと悲しみに沈むものですが、信じる心や思いやりによって救われる余地があることが伝えられています。

また、盲目となった俊徳丸の姿には、現実の困難を抱えた人々への共感や、社会的な包摂の願いも込められています。能全体を通じて、「赦し」や「和解」の大切さを静かに語りかけているのが特徴です。

\ 国内・海外のテーマパークや美術館・博物館チケットに使える!/

数量限定クーポンで旅行先で素敵な体験を!

弱法師の見どころと鑑賞ポイント

弱法師を鑑賞する際には、物語だけでなく、舞台上で表現される繊細な演出や舞、登場人物の動きにも注目したいところです。

代表的な場面や演出の特徴

弱法師で特に印象的なのは、俊徳丸が天王寺にたどり着き、父親と出会う場面です。二人が気づかぬまますれ違い、やがてお互いの存在を知るまでの緊張感に満ちた演出は、観客を物語の世界へと引き込んでいきます。

舞台上では、主人公が盲目であることを示す繊細な所作や、天王寺の風景を象徴的に表現する工夫が見られます。また、親子の会話や心の動きが、静かな中にも強い感情を感じさせる形で表現されている点も魅力です。

観客を惹きつける舞や所作

弱法師では、主人公が盲目であることを表現するために、手探りのような動きや、足元を確かめながら進む所作が特徴的です。この動きは「目に見えない世界」を体現しており、観客に深い感慨を与えます。

また、舞台上での親子の距離の取り方や、静かに交わされる言葉の一つひとつにも、役者の技が詰まっています。特に俊徳丸が父の声に反応し、戸惑いながらも心を開いていく姿は、見ている人の心に残ります。

初心者向け鑑賞のポイント

初めて弱法師を観る方は、物語の流れを事前に簡単に知っておくと、舞台の展開がより理解しやすくなります。また、能特有のゆったりとした動きや、静けさの中で描かれる感情表現にも注目してみると、芸の奥深さが感じられます。

鑑賞の際は、「親子の再会」「盲目の所作」「和解の瞬間」といったポイントごとに場面を切り取って楽しむのも一つの方法です。難しく考えず、舞台全体の空気や役者の表情などに自然に目を向けることで、能独自の世界観を味わえます。

小学校の教科書にも載っている人気狂言も掲載されているのでとってもわかりやすい!

能や狂言を観る前にも観たあとにもおすすめの一冊です。

弱法師と日本の伝統芸能への影響

弱法師は能のみならず、さまざまな日本の伝統芸能や美術作品にも影響を与えてきました。その広がりや現代での受け止められ方にも注目されています。

人形浄瑠璃や他芸能との関連

弱法師の物語は、人形浄瑠璃(文楽)や歌舞伎の演目にも取り入れられています。俊徳丸伝説は民話として広まりやすく、その切ない親子の物語は多くの芸能でアレンジされてきました。

特に浄瑠璃では、盲目の主人公の悲しみや救いが人形の動きや語りで繊細に表現され、独自の名作となっています。他にも芝居や音楽など、弱法師に由来する作品は数多く存在しています。

弱法師を題材にした美術作品

弱法師を描いた絵画や版画、工芸品なども多く残っています。たとえば、浮世絵や日本画の中には、俊徳丸と父親の再会シーンや、盲目の主人公が巡礼する姿が描かれることがあります。

こうした美術作品では、物語の感動が色彩や形で表現され、能とはまた違った形で弱法師の世界を感じることができます。美術館や資料館で弱法師にまつわる展示が行われることもあり、幅広い世代に親しまれています。

現代における上演と評価

現代でも弱法師は多くの能楽堂で上演され続けており、伝統芸能の魅力を伝える代表的な演目の一つとして評価されています。親子の絆や人間の弱さといった普遍的なテーマが、時代を超えて共感を呼んでいます。

また、字幕付きの公演や初心者向け解説を取り入れる劇場も増えており、能に初めて触れる方にも分かりやすい工夫がされています。弱法師は今も日本文化を代表する物語として、多くの人々に感動を与え続けています。

まとめ:弱法師が伝える人間ドラマと能の魅力

弱法師は、親子の絆や人間の心の葛藤、そして赦しや救いといった普遍的なテーマを静かに描き出します。繊細な演出や所作を通じて、登場人物の心情が深く表現されている点も大きな魅力です。

また、弱法師は能という枠を超え、さまざまな芸能や美術にも影響を及ぼしてきました。時代を越えて愛され続けるこの演目は、日本の伝統文化の奥深さと人間ドラマの豊かさを教えてくれます。

能や狂言の鑑賞に軽々と足を運べるようになる!