俊寛の基本情報と演目の概要

能「俊寛」は、平安時代末期の実在人物・俊寛僧都を題材とした能の代表作です。悲劇的な物語と深い人間ドラマが、多くの観客の共感を集めています。

俊寛の物語の背景

俊寛の物語は、平安時代末期、平家政権下の日本を舞台に展開します。当時、政治的な対立や陰謀が渦巻き、「鹿ケ谷の陰謀」と呼ばれる事件をきっかけに、多くの貴族や僧が処罰されました。この動乱の中で、僧侶の俊寛も流罪を命じられ、遠く南方の鬼界ヶ島(現在の鹿児島県付近とされる孤島)に送られます。

この物語では、俊寛が同じく流刑となった平判官康頼、丹波少将成経とともに、孤島での過酷な生活を強いられる様子が描かれます。能「俊寛」は、俊寛が流刑地で送る日々や、島に残された苦しみ、許されぬ「待つこと」の悲哀を主題としています。

俊寛の登場人物とその役割

能「俊寛」には、物語を動かす主要な登場人物がいます。役割がはっきり分かれているため、舞台を観る際の理解が深まります。

- 俊寛僧都:主人公。平家政権に反抗し流罪となった僧侶。誠実で人間味あふれる人物として描かれます。

- 平判官康頼:俊寛と共に島流しにされる仲間。おだやかで協調的な性格とされます。

- 丹波少将成経:若い貴族で、俊寛たちと共に流されます。恋人との再会が物語の転機を作ります。

- 赦免使(赦しの使者):赦免の知らせを持って鬼界ヶ島に現れます。

- 千鳥:成経の恋人。舞台によっては登場しないこともありますが、成経との再会シーンが感動的です。

これらの人物が織りなす人間ドラマが、「俊寛」の大きな魅力のひとつです。

俊寛のあらすじの流れ

能「俊寛」のあらすじは、次のような流れで展開します。

鬼界ヶ島で流人たちは厳しい生活を送りながら、京都からの赦免(許し)の知らせを待っています。ある日、都から赦免使が島に到着し、俊寛、康頼、成経のうち、俊寛以外の二人に赦しが与えられることが判明します。成経は恋人・千鳥と再会し、康頼とともに島を離れることが決まります。

一方、俊寛は自分だけが赦されないことに絶望し、赦免使に必死にすがりますが、受け入れられません。船が島を離れる際、俊寛は海辺に取り残され、友を見送りながら絶望に打ちひしがれます。この孤独と悲しみが物語のクライマックスです。

俊寛の歴史的背景とモデルとなった人物

能「俊寛」は、歴史上実在した僧・俊寛と彼にまつわる伝説や文学作品をもとに創作されました。その人物像や背景にも興味が集まります。

平家物語と俊寛の位置づけ

「平家物語」は日本の中世軍記文学の代表作で、源平合戦や平家一門の栄枯盛衰を描いています。その中で、俊寛は「鹿ケ谷の陰謀」という事件に関わった僧侶のひとりとして登場します。平家打倒を画策したとされるこの事件は、平家政権の厳しい弾圧の象徴として語られます。

俊寛は流刑後も恩赦を受けられず、悲劇的な末路をたどったと伝えられています。能や後世の文学で繰り返し描かれることで、俊寛の物語は「裏切られた忠義」や「孤独」という普遍的なテーマを表現する存在となりました。

俊寛が流刑となった経緯

俊寛が流刑となった背景には、平安時代末期の政治的な緊張があります。1177年、後白河法皇の側近や一部貴族らによる平家打倒計画「鹿ケ谷の陰謀」が発覚し、関与したとされた俊寛も捕らえられ流罪となりました。

この事件で俊寛は、平判官康頼、丹波少将成経とともに、遠い鬼界ヶ島に配流されます。他の仲間が途中で赦免を受ける中、俊寛だけが許されなかった理由には諸説ありますが、政争の犠牲者として語られ続けてきました。

鬼界ヶ島伝説と俊寛の最期

鬼界ヶ島は、当時「鬼が住む恐ろしい島」として知られていました。俊寛の死にまつわる伝説は多く、島で孤独な生活を送りながら最期を迎えたとされています。また、俊寛が赦免の船にすがりつくも取り残される様子は、能や他の芸能でも繰り返し描かれています。

この伝説は、多くの人の心に「報われぬ正義」や「人間の孤独」といった感情を想起させます。鬼界ヶ島は、俊寛の悲劇を象徴する地として現在も語り継がれています。

能「俊寛」の見どころと演出の特徴

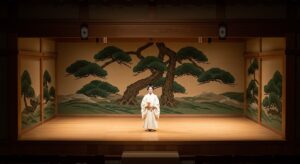

能「俊寛」は、シンプルながらも奥深い演出と、巧みに工夫された舞台美術が特徴です。細部にまでこだわりが感じられる点が観客を魅了します。

舞台構成や衣装の特徴

「俊寛」の舞台は、鬼界ヶ島の荒涼とした海辺を表現しています。舞台には砂を模した白い布や石が配置され、自然の厳しさを象徴します。また、俊寛をはじめとする登場人物の衣装も重要な役割を果たします。

- 俊寛僧都:質素な僧衣(黒や茶系)で表現され、孤独や苦しみが強調されます

- 康頼・成経:流人としての慎ましい衣装を身につけています

- 赦免使:都からの使者として格式高い装束で現れ、舞台に緊張感をもたらします

こうした衣装や舞台構成が、視覚的にも俊寛の心情や物語の世界観を伝えています。

代表的な名場面とセリフ

能「俊寛」には観る人の心に残る名場面や印象的なセリフがいくつも登場します。特に次の場面が有名です。

- 赦免の船が島に到着し、俊寛を除いた二人に赦しが伝えられるシーン

- 俊寛が船に乗せてほしいと懇願し、絶望する場面

- 船出の際、俊寛が海辺で取り残され、遠ざかる船を見送るエンディング

「我一人を捨て置きて帰る、あの船の心やいかに」といったセリフには、俊寛の悲しみと絶望が凝縮されています。このような場面が観客の感情を強く揺さぶります。

俊寛の心情表現と演技の工夫

俊寛役の演技は、抑制された動きと細やかな表情が大きな見どころです。能では大げさな動作を避け、わずかな所作や声色で深い感情を表現します。

たとえば、赦免が自分だけに与えられないことを知った俊寛の絶望や、取り残された際の孤独感は、沈黙や下を向いた姿勢で示されます。逆に、赦免を懇願する場面では、普段より激しい動きや声の変化が使われます。こうした工夫により、俊寛の心の葛藤が舞台上に鮮やかに表現されます。

俊寛と他の芸能や文化への影響

俊寛の物語は、能だけでなく多くの芸能や文化に受け継がれています。その影響は現代にも及んでいます。

歌舞伎や文楽における俊寛

俊寛の物語は、江戸時代以降、歌舞伎や文楽の演目としても親しまれてきました。とくに歌舞伎では「俊寛」として独立した演目があり、感情表現や場面転換がダイナミックに描かれます。

文楽(人形浄瑠璃)でも同様に取り上げられ、俊寛の悲しみや島での人間関係が人形の細やかな動きによって表現されます。こうした伝統芸能の違いによる演出の変化も、俊寛という人物の多様な一面を見せています。

現代に伝わる俊寛関連の作品

俊寛の物語は、現代の文学や映像作品にも影響を残しています。小説や戯曲、映画、テレビドラマなど、さまざまな形で再解釈され、今もなお新しい作品が生まれています。

また、学校教材や教科書などでも俊寛のエピソードが紹介されることが多く、幅広い世代に知られている存在です。俊寛の物語は、時代やメディアを超えて多くの人に受け入れられています。

俊寛ゆかりの地と記念碑

俊寛にゆかりのある地は、全国に点在しています。代表的な場所として、鹿児島県の鬼界ヶ島(喜界島や硫黄島など諸説あり)が挙げられます。ここには俊寛を祀る碑や伝承地が残っています。

また、京都市内にも俊寛の供養塔や記念碑があり、多くの人が訪れます。こうした場所は、俊寛の物語と歴史を身近に感じられる貴重なスポットとして知られています。

まとめ:俊寛の物語と能の魅力を現代に伝える

能「俊寛」は、孤独や絶望、許されぬ正義といった時代を超えたテーマを持ち、多くの人の心を打ち続けてきました。その物語は、能だけでなく歌舞伎や文楽、現代文学など幅広いジャンルに影響を与えています。

俊寛の物語が今も語り継がれるのは、人間の苦しみや希望といった普遍的な感情に寄り添っているからです。能の静謐な舞台表現とあいまって、俊寛の姿は現代の私たちにも深い共感を呼び起こします。伝統芸能の魅力と人間ドラマの奥深さを知る手がかりとして、「俊寛」の世界に触れてみるのもおすすめです。